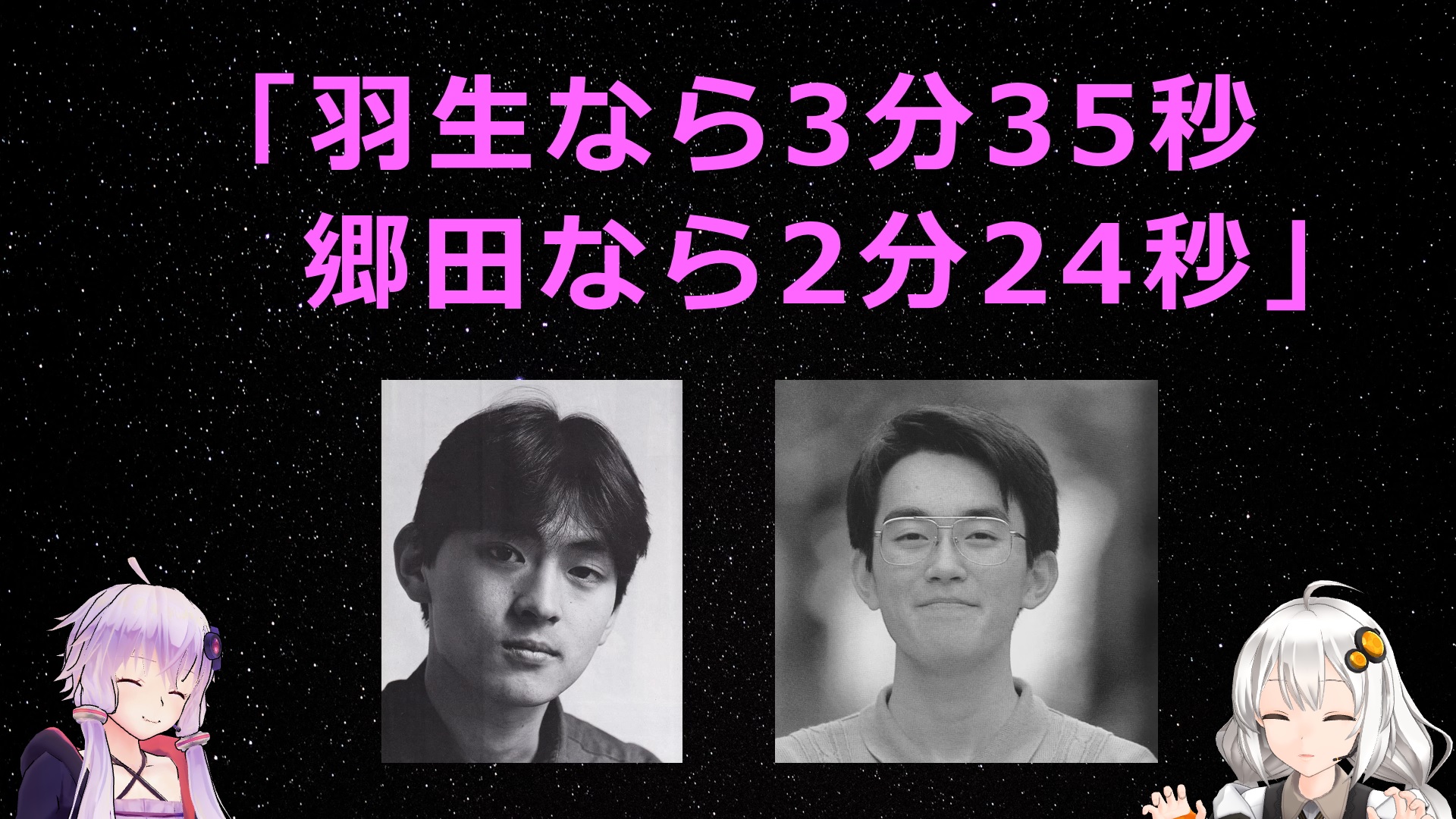

YouTubeチャンネル「将棋伝説」、132本目の動画は「羽生なら3分35秒、郷田なら2分24秒」です。

羽生世代の棋士が四段だった頃の詰将棋タイムトライアル。

その解答時間の結果と傾向などについて振り返ります。

また、「羽生なら1分、郷田なら30秒」という言葉についても見ていきます。

* * * * *

「将棋伝説」チャンネル、今後も動画が増えていく予定ですので、よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。

→「将棋伝説」

* * * * *

「羽生なら3分35秒、郷田なら2分24秒」

羽生世代の棋士が四段だった頃の詰将棋タイムトライアル。その解答時間の結果と傾向などについて振り返ります。また、「羽生なら1分、郷田なら30秒」という言葉についても見ていきます。将棋ペンクラブログ→→