[第11譜]

これほど重い名人位

いまにもはち切れそうに盛り上がっているズボンの腿のあたりに両手を置いたまま、加藤が宙を見すえた。夜になって目立ちはじめたまばらなアゴひげのうち、白いぶんが照明の下でキラキラ光っている。

対する谷川の、なだらかなノドの曲線上に、うぶ毛が透けて見える。ひげの代わりに、口元のにきびが、ふつふつ、と目にとまる。

二十何年という歳月をはさんで、二人の”神武以来の天才”が対峙しているのだなあ、と改めて思う。

(中略)

廊下にあふれているらしい報道陣の、かすかなさざめきがドアごしに伝わってきた。帰趨さだまらぬ展開にやきもきしているのだろう。その気持ち、よくわかる。

まっ白なハンカチで口にふたをしたまま、二度三度と首をかしげた谷川が、何かつぶやいた。ちいさな声がハンカチにこもって、ほとんど聞きとれなかったが、私の耳には「よわった」と聞こえた。

(以下略)

[第12譜]

「八段」の見おさめ

おいでおいで、と名人位が手招きしている。近づくと、すーっと遠ざかる。また近づく、また遠ざかる……。

薄情とも苛酷ものいいようがない攻防が、果てもなく続くかと思われた。

「このへん、もう、ぼーっとして、何が何だかわからなかった」

局後の谷川の述懐である。

それだけに、加藤の6五同角が、加藤にとっては惜しまれた。

(中略)

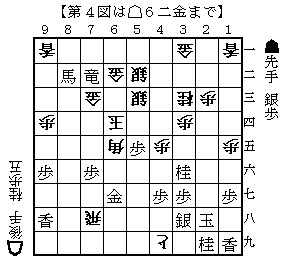

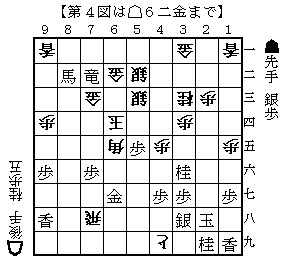

すでに”一分将棋”になっている加藤のけわしい顔に、秒読みの声が容赦なく突き刺さる。「……ごォ、ろく、なな」 まだ指さない。「はち」で駒台に指がのびた。「きゅう」の声と同時に、はっし、と6二金。

打ったあとも指の腹で、ぐいぐいとねじ込むようなぐあいに駒を押さえつける仕種に、加藤の祈りがこめられているようだった。

(中略)

加藤のその6二金に、じっと目をそそいだまま、谷川が扇子を三コマほど、ぱふ、ぱふ、とあけたてした。自筆の若々しい書体でしたためられた署名の、下半分が手の甲にかくれて「八段谷川」という部分だけが、表れたり消えたりした。谷川の扇面でひるがえる「八段」の文字の、これが見おさめになった。

終始平静だった谷川が、不意にあえぎはじめたのが、この直後だった。名人の椅子に直結する7五銀を発見した谷川が、おしあてたハンカチの下で嘔吐をこらえるような声を漏らし、苦悶の表情をうかべたことは、第一譜の冒頭に書いたとおりである。

7五銀から四手後、秒読みの「……さん、しい」の「しい」の声で名人が頭をさげ、二十一歳、史上最年少の新名人が、ここに誕生した。

—–

以前、故・原田康子さんの観戦記を紹介したことがあるが、作家あるいは随筆家の観戦記には、明らかに独特な視点が貫かれていると思う。

—–

非常に強く思い悩むことがあり、どうしようか考え続け、それが自分の頭の中で解決され、ほっとした瞬間に、急に嘔吐感におそわれることがあるという。

(例えば、どんなに周りから責められても仕事を辞めるようなことになっても構わないと覚悟を決め、婚約破棄を決意した瞬間など)