将棋世界1987年11月号、故・池崎和記さんの「帰ってきた前進流 タイトル奪取なった谷川新王位」より。

第28期王位戦は、挑戦者の谷川九段が高橋王位を4-1で破って幕を閉じた。

(中略)

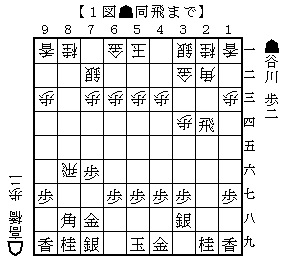

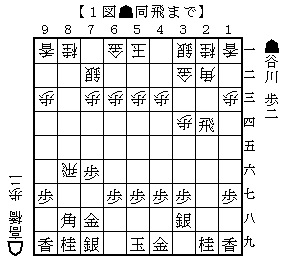

1図は王位戦第1局の序盤。ご存知「塚田スペシャル」と言いたいところだが、この呼び方は正確ではない。

谷川が▲2四歩△同歩▲同飛と2筋の歩を合わせていった形は、なるほど塚田スペシャルに似ている。しかし塚田七段はまだ1図と同じ戦型で戦ったことは一度もないのである。

第1局からさかのぼること4ヵ月前。関西将棋会館で井上五段と長沼四段による若獅子戦の対局が行われた。観戦記は私が担当。先手は井上で、そのとき出現したのが1図である。

井上の新手だった。塚田スペシャルを応用した手ではあるが、本家が指したことのない形だったので、私は観戦記で「井上スペシャル」と表現した。まァしかし、そんなことはどうでもよい。ここで追求したいのはそういうことではない。

話を井上・長沼戦に戻そう。注目の一戦だったので、局後、両対局者の周りに多くの若手棋士が集った。谷川もこの中にいた。以下の会話はそのときのもの。井上の新手(1図)が話題になった。

棋士A「ワケがわからん急戦や」

井上「塚田スペシャルと、よう似たもんやろ」

棋士B「塚田センセイは、そんなアホな手は指しません。後手が△6二銀型なら、まだわかるが」

棋士C「手損して何のトクがあるんや。後手になって行くだけやないか」

井上「井上スペシャルと名付けよう」

谷川「指して損する井上スペシャル」

仲間内の集まりだったので掛け合い漫才のような感想戦になったが、井上の新手がこのとき不評を買ったのは事実だ。真の狙いが理解されず(当の井上は思い付きで指したと語っていた)、しかも作戦が失敗に終わったからである。

あれから4ヵ月―。もう二度と陽の目を見ることはないだろうと思われていた「井上スペシャル」が、何と王位戦というタイトル戦の大舞台で、再びコツ然と現れたから私は驚いた。もちろん、タイトル戦では初登場の手である。

「あのとき私も悪口を言いましたけどね」と新王位は苦笑しながら言う。

―こっそり研究していたのですか。

谷川「いや、とくに研究はしてません。あれは第1局でしたから。事前に先手後手はわかりませんからね(注=先後は第1局の振り駒で決まる」。だから予定していた作戦ではないんです」

―あの形、塚田さんは指していないですよね。谷川さんもそれまで実戦経験はない。それをあえてやったというのは。

谷川「わからなかったから、やってみたんです」

―実戦で答えを出そうと。

谷川「それに今期は”楽しむ”という姿勢でしたからね(笑)」

(以下略)

—–

井上スペシャルは、1図から△9四歩▲2二飛成という展開。

この将棋は井上慶太五段(当時)が勝っている。

—–

面白いのは、谷川浩司九段は、王位戦第1局の直前の6月の1ヵ月間に、先手を持って塚田スペシャルを指したり、後手を持って塚田スペシャルを受けたり、複数局指していたこと。塚田スペシャルとなった6月の対局は次の通り。(◯または●は谷川九段にとっての勝敗)

6月6日 十段戦 米長-谷川戦 ●

6月18日 十段戦 谷川-有吉戦 ◯

6月21日 日本シリーズ 加藤(一)-谷川戦 ●

6月26日 順位戦 谷川-加藤(一)戦 ◯

6月29日 王位戦 米長-谷川戦 ◯

米長邦雄九段に後手番で、加藤一二三九段に先手番でそれぞれ敗れて、月内に同じ手番、戦型で二人に借りを返す形。

特に6月29日の対米長九段戦では、1図の後手のような後手△7二銀型で、谷川九段が塚田スペシャル破りの新手を出して快勝している。

この新手はかなりインパクトが大きく、塚田スペシャルを指す棋士が大幅に減ることとなる。

塚田泰明八段(当時)は、その後も塚田スペシャルに改良を加えるが、1991年2月の順位戦、塚田-谷川戦で塚田スペシャル破りの決定版が登場する。

谷川浩司竜王(当時)は、将棋世界1992年4月号でその対局を取り上げ、「塚田スペシャルは無理筋か」という題の自戦記を書いている。

その終わりの部分には次のように書かれている。

感想戦での塚田八段は、さすがに元気がなかった。

出来が悪かった上に、指せると思っていた4図で、結局うまい手が発見できなかったからだ。

果たして、2図からの塚田スペシャルは成立しないのか。

結論は、塚田八段の研究を待ちたいと思う。

—–

塚田スペシャルの狙い、塚田スペシャル対策のこれらの谷川新手については、次のサイトが体系立っていてわかりやすい。

—–

谷川浩司九段の事例は、ある戦型の先手番も後手番も両方を指して、どっぷりとその世界の中に身を置くことにより新手が編み出される、ということを教えてくれる好例だと思う。

現在の多くの棋士もそうだが、ある戦型の先手番も後手番も両方を指すということは、勝ち負けを超越した、その戦型の真実に迫りたいという棋士の本能の一つなのかもしれない。