戦後、最も混乱していた時代に存在した、超豪華な仕組みの観戦記。

NHK将棋講座2006年3月号、故・池崎和記さんの「棋界ホットニュース 半世紀前の観戦記を読む」より。

昨年末、大先輩の東公平さんから電話があった。「部屋が狭くなったので将棋の古い本や雑誌を処分します。入り用でしたら差し上げますが・・・」というものだ。

僕も仕事柄、将棋関係の資料はかなり持っているが、古い時代、例えば明治、大正、昭和初期のものは手薄なので、ありがたくちょうだいすることにした。

段ボールが2つ届いた。東さんにはそれまでにも何度か本や雑誌をいただいており、感謝の念でいっぱいである。

段ボール箱にはいろんなものが入っていて、例えば戦前の本では、神田辰之助の「昇段熱血棋集」、花田長太郎の「将棋の急所(実戦編)」など。戦後の本では、木村義雄と升田幸三の三番勝負の観戦記を収録した「王将に迫る」(昭和23年)、木村名人とA級棋士との十番勝負を収めた「木村将棋」(同25年)など、いずれも現在では入手の困難なものばかりである。

(中略)

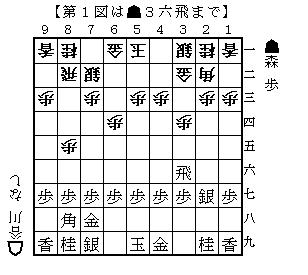

「王将に迫る」に載っている木村-升田の三番勝負は地方新聞3社が企画したもので、昭和22年の暮れから翌年2月にかけ、いまのタイトル戦のように全国を転戦して行われた。

観戦記を担当したのは、第1局が坂口安吾、第2局が藤澤恒夫で、2人は当時の人気作家である。第3局は棋士の金子金五郎。

作家が観戦記を書くのは現代では珍しくないけれど、僕がこの本で驚いたのは、第1局(全14譜)と第2局(全20譜)に両対局者の自戦解説が付いていること。観戦記とは別枠で、大きなスペースで各譜ごとに詳細な解説がある。

観戦記には指し手の解説に関する記述はないから、最初から役割分担が決められてきたのだろう。つまり作家は情景描写に徹し、対局者は勝負が終わってから、それぞれの立場で解説する、という役回りだ。

このスタイルは現代の観戦記には見られないけれど、読者にとっては理想に近いと思う。

観戦記者(作家)は、いくら将棋好きといってもアマチュアであり、たとえ棋士の解説者がついたとしても、将棋そのものの内容を意を尽くして伝えるのは難しい。

だから、その部分は対局者に任せ、作家には現場で見たことや日ごろ考えていることを存分に書いてもらう、というのが主催社の意向だったわけ。

これなら将棋を知らない読者でも、観戦記だけ読めば勝負の状況がわかる。すばらしいアイデアである。現代の観戦記は、ひとりの書き手が解説まで引き受けなければいけないから大変だ。

この本で、僕は観戦記の分量の多さにも圧倒された。

例えば第1局の第1譜は400字の原稿用紙に換算すると、ほぼ10枚分に相当する。第2譜からはガクンと減って、それぞれ2枚から2枚半程度(指し手のスペースは別にある)になっているが、それでも現代の観戦記欄では考えられない多さである。

このスタイルを現代の新聞に適用するのは難しいだろうが、例えばタイトル戦を本にまとめるときは、こういう工夫があってもいいのではないか、と思った。

ついでに書くと、自戦記もなかなかのもので、例えば第1局の第1譜で升田はこう書いている。

「人は定跡というと絶対的な真理だと思うようだが、その定跡が十年や二十年でころころ変わるではないか。そして新定跡と称してありがたがるが、すぐ次の新定跡が出て来るとこれまた絶対普遍の真理のように思っている。そんなネコの目のように変わるものは定跡でも何でもない。本当の定跡はそんなものではないだろうが、定跡という名前を神様や仏様のようにありがたがってしまえば、その定跡にとらわれてそれ以上には出られない」

さすがは「新手一生」を標榜した升田である。半世紀以上前に書かれた文章だが、現代の将棋界にも当てはまるのではないか。

(以下略)

—–

作家の観戦記(指し手の解説以外)+木村名人自戦解説+升田七段自戦解説。

これは、あまりにも凄い。

—–

東公平さんの「升田幸三物語」に、上記の三番勝負とは別の機会に行われた木村-升田戦での升田七段の自戦記の一節が引用されている。

「落人にとっぷり日は暮れ果てて鳥の羽ばたきにも捕手と見まちがう、戦慄にさも似たり。名人がうち震う手で玉を握りかけたが、しばし思い止まって」

大名人の狼狽ぶりを、新鋭七段は冷ややかに見下していた。

抜き身の日本刀のような時代の升田幸三七段、これもすごい迫力の文章だ。

—–

このような仕組みとは異なるが、作家の故・原田康子さんが将棋マガジンに書いた盤側記が、この時の作家の観戦記に近い形態だ。

明日以降は、原田康子さんの盤側記を紹介していきたい。