作家が書く指し手の解説のない観戦記。後編。

将棋マガジン1988年10月号、作家の故・原田康子さんの第29期王位戦第3局盤側記「戦う棋士」より。

さて、一日目の午後のことである。これまであまり時間をつかわずに指していた森の手がはたととまった。

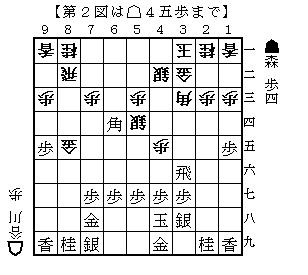

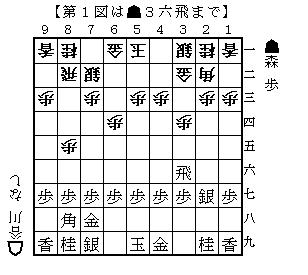

盤上を見ると、谷川陣は5四に銀が進出し、3一に移った玉を金銀が守っている。角道もあいていて、駒組にすきのない感じである。森陣はようやく玉が4八へ移ったものの、守りは薄いように見える。そのかわりに1五歩、9五歩と両はしの歩をのばしている。私の素人考えでは、飛車の横ぎきを通すために、森は端歩をのばしたのかもしれない。森の飛車は3六の位置に頑張ったままである。

ところが、数手まえに8筋で小ぜり合いがあり、谷川の金が8五へ出てきた。つづいて谷川は4五歩とついた。ここで森の手がとまったのである。私のメモ帳には三時三十六分と書きとめてある。

森は自陣をみやり、敵陣に目をこらした。そして、ひとりごとがはじまった。まずは、

「一生懸命」

何度かおなじ言葉を繰り返して、

「われわれはわれわれのために・・・」

少しまえに政党の宣伝カーが、対局室の下の道路を通って行った。これは、宣伝カーの口まねであったのだろうか。しかし、

「サハロフスク」

となると意味不明である。あなじく意味不明の独言集。

「キョウレンポー」

「いわゆるひとときのために・・・」

谷川は座をはずして姿はない。長くなるとみたのか、中島氏も対局室から出て行った。残るは森と秋山三段と私だけである。気がつくと、秋山三段の頭が、上下にゆれうごいている。眠っているのである。

秋山三段は端正な顔立ちの、秀才風の若者である。目を閉じた横顔は、まつげの長さがきわだつ。若者の美しいまつげを間近に見ることができるのも観戦記者の役得であろうが、寛一、森が次の手を指しては大ごとである。私は、いささか不安になったが、取り越し苦労というべきだろう。秋山三段も森の長考を感じとって、眠気に抗しきれなくなったにちがいない。記録係は、朝から緊張のしっぱなしなのである。

私には席を立つつもりはなかった。戦う棋士の姿をこの目で見るのが、私の目的だった。目前の森は戦っていた。ひとりごち、ときには何かのメロディーを口ずさみながら、まさに森は戦いの最中にいた。

やがて、森はパチンと指を鳴らすと、明瞭な声で記録係に図面の作成をたのんだ。封じ手だと私も気づいた。

このときの森の長考は、二時間二十九分におよんだ。タイトル戦では記録的な大長考だそうである。

二時間二十九分ものあいだ、いったい森は何を考えていたのだろう。引くか攻めるか、勝勢を築くべく、森は迷いに迷い、読みに読んでいたにちがいない。ひとりごともハミングも、森の意識にのぼっていなかったのかもしれない。

二日目は、初手から谷川が長考にはいった。感想戦のときの谷川の話によると、森の封じ手の9七桂は、まったく読んでいなかったそうである。谷川の表情もきびしくなった。

9七桂は金取りになる。谷川は9五金としたが、この一手に五十分ほどついやした。それから数手目に、森は7三に角を成り込んだ。

「行っちゃえ、行っちゃえ」

そうつぶやくと、駒音高く角を成り込んだのである。この手に、ふと、私が不安をおぼえたのは、森に好感を抱いたせいだろう。

観戦記者は盤側にすわっているだけではない。対局者と食事もともにする。前夜祭からのつき合いであってみれば、おのずと対局者の人柄も知ることになる。

谷川とは初対面ではない。今回で会うのは四度目になる。落ちつきとあかるさをかねそなえた稀有な青年であるが、森に会うのははじめてである。その森は、ひたすらあかるい。食事どきなど、谷川まで笑わせるしまつである。やん茶坊主めいたところもある。私は、すでに両者負けてほしくない気持ちになっていた。

この日、両棋士は頻繁に席を立った。たかぶりを沈めるためか、それとも考えをまとめようとしてか。

昼まえに森は眼鏡をかけた。黒ぶちの眼鏡である。腕組みをし、うんうんと唸りながら盤上を見据える。谷川の口からも唸りに似た吐息がもれる。ときどき口にハンカチをあてる。谷川の色白の顔にうっすら血がのぼり、森の顔色はややくすんでいる。私は、見てはならないものを見ているようなおもいがした。

戦う棋士の姿は、かならずしも美しくはない。裸身の男が組み合っているようななまなかしさが、見る者を息苦しくさせる。頭脳を酷使し、気力と体力と集中力とを必要とする勝負である以上、棋士が赤裸な姿をさらすのも当然であろう。ビッグ・タイトルが密室であらそわれてきたのもうなずける。

夕暮れ近く、私は胃が痛くなった。すでにして、森は非勢に陥っている。

「がんじがらめ、がんじがらめ・・・」

森はつぶやくと、両手をぐいと上にのばした。ひと呼吸おいて、はっきり投了を告げた。

「負けました」

森九段は美声の持ち主である。朗々とした張りのある声である。その声で投了を告げた瞬間、私は胸が熱くなるのをおぼえた。

谷川王位は静かにひかえていた。人柄なのか、感想戦の声もひくめである。森の声のほうがあかるく大きかった。

王位戦七番勝負は終わったわけではない。本誌が店頭に並ぶころには、第四局が終わっているはずだけれど、両棋士の健闘を祈るばかりである。

—–

誌面では、3つの主要な局面について、囲み記事で手の解説を行っている。

作家による、指し手の解説のない観戦記も読物として十分に面白いことがわかる。

—–

”戦う棋士の姿は、かならずしも美しくはない。裸身の男が組み合っているようななまなかしさが、見る者を息苦しくさせる”などは、女性でなければ絶対に書けない文章だ。

また、”秋山三段は端正な顔立ちの、秀才風の若者である。目を閉じた横顔は、まつげの長さがきわだつ。若者の美しいまつげを間近に見ることができるのも観戦記者の役得であろうが”も、同様に女性ならではの視点。

ネット中継やイベントなどにより、観る女性将棋ファンが増えてきているが、原田康子さんが感じたこれらのことが、男性には気が付かない、女性将棋ファンにとっての将棋の魅力のひとつなのかもしれない。

—–

この10年後、原田康子さんは日本経済新聞に「王座戦第4局 谷川浩司竜王 対 羽生善治王座」(1998年)の観戦記を書いている。〔第11回将棋ペンクラブ大賞観戦記部門部門賞(現在の大賞)受賞〕

この盤側記を読んでから王座戦の観戦記をあらためて読むと、王座戦の観戦記のインパクトが更に強く感じられる。

原田康子さんの王座戦の観戦記の一節。

盤側につくのは二度目になる。十年も前の王位戦で専門誌に盤側記を書くため、二日にわたって盤側で観戦した。(中略)このときの対局者のひとりが谷川浩司であった。

あれから十年。私が古稀(こき)をむかえたごとく、谷川の上にも十年の歳月が流れた。それは大震災に遇い、一次は無冠にもなった歳月である。谷川の前に常に立ちふさがっていたのが、羽生善治であったろう。

作家でなければ、原田康子さんでなければ書けなかった観戦記だと思う。

—–

もう一方の対局者だった森けい二九段が1978年名人戦で中原誠名人に挑戦した時のDVDが10月に発売される。(第36期将棋名人戦第3局2日目の模様)

![NHK特集 勝負 ~将棋名人戦より~ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BvMMstskL._SL160_.jpg) |

NHK特集 勝負 ~将棋名人戦より~ [DVD] 価格:¥ 3,990(税込) 発売日:2011-10-21 |

1978年5月8日にNHK総合で放送された番組で、1978年度放送文化基金賞奨励賞と毎日芸術賞を受賞している。