将棋世界2004年3月号、内藤國雄九段の特別エッセイ「気になっていたこと 名人の背中」より。

作家で大の愛棋家藤沢桓夫さんが懐かしむような口調でこう言った。「えらいもんや、木村(義雄)さんは名人の背中になっとったなあ…」 「名人の背中って、どんな背中ですか?」と私が聞くより早く、振り飛車名人の大野(源一)さんが応えた「しかし将棋はたいしたことなかった」

それは漫才のような絶妙の間合いだったがその表情は冗談を言っている顔でなかった。

対局が終わった後、藤沢さんと大野さん、そして私の三人で連盟近くの寿司屋で呑むことがよくあった。藤沢桓夫先生(当時、関西の全棋士が先生と呼んでいたのでこれに習う)は大阪、北畠阪南町の旧将棋連盟関西本部の近くに住んでおられたが、この関西本部(借地契約)も藤沢先生のお世話によるものだった。

先生のお宅にも棋士の出入りがあり、楽でなかった棋士を稽古料で援助。また当時マスコミに取り上げられることの少なかった将棋界の広報的な役割を果たされるなど、真にありがたい愛棋家であった。気さくな方で、棋士とは誰とも友達付き合いという感じだったが、最も仲の良かったのが大野さんで、大野さんが対局の日は必ず連盟に来られていた。私は一度も先生のお宅に伺ったことはないが、若年のころから何かと声をかけて頂いていた(これは升田さんが「内藤は将来性がある」とボクに言ったからなんや、と先生は後に打ち明けられた)。

私が七段になったころから「一緒に呑まないか」と誘われるようになったのである。

先生は棋士に対してはすべて”さん”づけ(時に君づけ)だったが、大野さんに対してだけは稀に大野先生と呼ぶことがあり、そこには特別のニュアンスがあった。誰も真似できない流麗な大野流5三銀型三間飛車はアマプロ問わず多くの人を魅了したが、先生はなかんずくその心酔者で大野さんの棋譜だけは全て取り寄せていた。「大野先生」と言うとき、そこにちらと大野さんに対する敬愛の念が覗くことを私は感じとった。

一方、大野さんはいつも「藤沢センセ」と呼んでいた。この”センセ”にも、感謝と親しみと敬意が入りまじっていて、私は寿司屋で「先生」「センセ」と呼び合う会話を聞くと、いつも気持ちが温まり頬がゆるみそうになるのだった。

この日も一献交わしながら、藤沢先生はかつての木村名人の強さについて語っていた。

名人の背中という言葉が出たとき、私は一体それはどういう意味なんだろうと強く興味を持った。

俳優の勝新太郎さんと会ったとき、将棋の話になって私が「背筋が伸びている若者が強くなります」と言ったら、勝さんは「俳優は背中が伸びているのは大根が多い。名優の背中は丸いんですよ」と語った。私は意外に思ったが、映画「波止場」のマーロンブランドの背中が丸かったことを思い出した。そして無法松や王将の阪妻。座頭市の勝さんなどが思い浮かび、なるほどと納得した。では名人の背中とは?私が聞こうとしたとき突然大野さんが異議を唱えたのである。私は驚いたが先生はもっと驚かれたに違いない。「いやあ強かったで。強かったやないか!」という先生に「そんなことないって、ただ辛抱がよかっただけなんや」と大野さんは一歩も引かず、私の聞きたいことはけし飛んでしまったのである。

「古きを温ねて新しきを知る」孔子さんの滋味あふれる言葉の一つである。私は新しい棋譜より古い棋譜を並べることが多い。往時を偲びながら宗歩とか阪田三吉の棋譜を一人並べる時、棋士になった幸せをしみじみ感じる。

生活の面でも、パソコンとか携帯電話は敬遠している。それでも不便を感じないで生きていける。将棋も同様、最新式を追わなくても棋士としてやっていける。それだけ奥のある競技だからで、非常にありがたいことだと将棋に感謝している。

第4期名人戦(昭和18~19年)は戦時中の大変な時期であった。棋士が徴用で歯抜け状態になるなか、臨時の処置がとられた。選手を4チームに分け、それぞれの優勝者と木村名人とが香、平、平の三番勝負を戦い、勝ち越せば挑戦権を得るというものである。

この奇妙としか思えないやり方は、木村名人が強すぎたということと、大スター木村の名を少しでも多く登場させようという主催者側の思惑があったからだと解釈できる。

結果的にはチーム優勝者4名、荻原淳、大野源一、花田長太郎、坂口允彦各八段の全員が敗れ、挑戦者なしとなってしまう。

この中の木村名人対大野八段の将棋を私はまだ並べていなかったことに気がついた。(続く)

—–

将棋世界2004年4月号、内藤國雄九段の特別エッセイ「気になっていたこと 名人の背中 (下)」より。

大野源一九段は嘘を言う人ではなかったから藤沢桓夫先生に「木村さんは強くなかった。辛抱がええだけや」と最後まで譲らなかったことが私の心の底に強く残った。

木村名人は角聖双葉山と並び称された大棋士である。最盛期には殆どの八段を香落ちに指し込み、駒落(昇り坂の五段、六段に何と角落も)を含めて勝率9割という驚異的な強さを誇っている。しかし大野さんの言葉は名人と直接戦った人の実感である。頭から否定するわけにはいかない。いつかこの疑問を解きたいと思っていた。今回、第4期名人戦、予備選の木村、大野三番勝負の棋譜を並べて見て、その謎が氷解した。なるほどそう言いたくなるのも無理はないと分かったのである。最初の香落戦は、大野さんが手合い違いのような勝ち方をしている。そして次の平手戦。これも完勝になるところであった。「前局よりまだ出来が悪い。終わりまで君の勝ちだよ」と名人がこぼす程だったが疑問手を続け、寄せを誤って九仞の功をいっきにかく結果に終わる。そして3局目は千日手指し直しの末敗れたのだった。

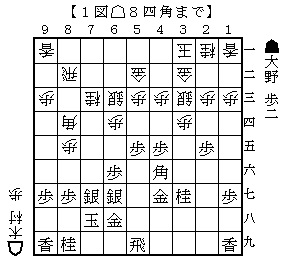

ここでは名人を文字通り翻弄しながら敗れた2局目の内容を見て頂くことにしよう。

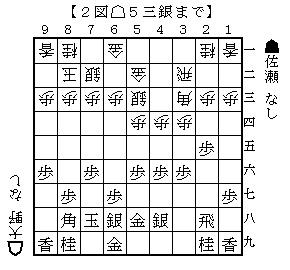

1図以下の指し手

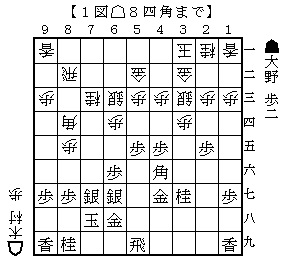

▲2四歩△同銀▲5四歩△同歩▲7四歩△同銀▲6四角△4二金左▲2二歩△3三桂▲5四飛△5三歩▲3四飛(2図)

この頃の大野さんはまだ振り飛車を指していなかったが、振り飛車のような軽快な捌きで優位を拡大している。手順中▲2二歩を利かしたのが大きく名人は△同玉と取れない(▲5四飛△5三歩▲5五角で銀を素抜かれる)。

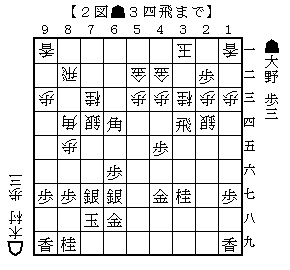

△5三歩に▲3四飛は味のいい手だが、ここは▲7三角成△5四歩▲7四飛の方が、次に▲5三歩や▲7二銀や▲4六桂があって勝ちが分かりやすかった。以下指し手を30手ほど進めて3図。大野さんが小ミスを出したためかなり挽回されているがまだ優勢である。

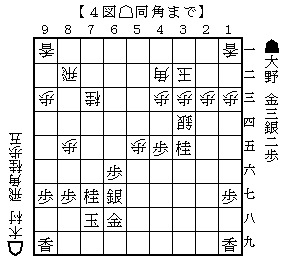

3図以下の指し手

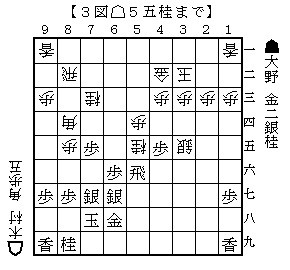

▲4七桂△7六歩▲3五桂△7七歩成▲同桂△3四銀▲5五飛△同歩▲5四桂△7五角▲4二桂成△同角(4図)

▲4七桂では▲5五同飛△同歩▲5四桂△4一金▲5三銀△7五角▲4二金△2二玉▲4三金と平凡に攻めて手勝ち。また▲3五桂では▲7六同銀右△2九角▲5五飛△同歩▲3五桂△5六角成▲6七銀△4五馬▲2四桂がよく、さらに▲5五飛では▲7二銀△4一飛▲7四金と安全に指すべしと。

こういう解説を見ていると悪い手ばかり指しているようだが実はそうではなく、敗因は4図での▲5二銀。これからでも大変にむずかしいが、銀でなく▲5二金としてれば勝っていただろう。

昭和18年8月、このときの年齢は木村名人40歳、大野八段33歳。名人は軍隊慰問、講演、大成会(今の将棋連盟)会長、町内会会長等々で多忙を極めていたという一面もあった。が、それにしても大名人の将棋とは思えない不出来の一戦である。「才能は大野君が一番」と名人は語っている。升田幸三九段もぽつりと「大野さんは強かった」と私に洩らされたことがある。

この名人挑戦の予備選は、当時最強の八段4名と香平平三番勝負で行われたが全成績は名人の8勝1敗1引き分け。1敗1分けは大野八段とのもので他は香落を含め全勝した。結果としては名人が強すぎて、名人に寄る試験に誰も合格しなかったことになる。藤沢先生の主張は正しいのだが、大野さんの名人が強いとは思っていない、という言葉にも頷けるのである。

昔の棋士は対局中によくしゃべった。とくに大野さんは「歯に衣着せぬ」式の言い方を好まれ、サービス精神旺盛でまわりを笑わせることが好きだった。この対局中にも、威張っている大道詰将棋を征伐したという武勇伝を披露。すると沈思黙考していた名人が、カッと目を開くと見るや「君!詰まらぬことをするなッ」と鋭く一喝を食わせたというのである。「大野八段の面は忽ち紅潮する」と観戦記にある。当時は、将棋の手以外で面白いことがよく書かれていた。こういう出来事は将棋という自問自答の世界では意外に大きな影響をもたらす。一喝したほうは精神的に高揚し相手を威圧する。やられたほうは萎縮して冷静に先が読めなくなる。圧倒的に優位な形勢を続けながら勝ちきれなかったのも、こういう所に一因があったのかも知れない。

—–

振り飛車名人と称された故・大野源一九段が5三銀型三間飛車をはじめとする振り飛車を本格的に指し始めたのは、順位戦が創設された1947年からのこと。

それ以前は持ち時間が10時間以上の将棋だったのが、順位戦は1日指し切り制の持ち時間7時間に短縮されたことから、大野八段(当時)は駒組みにあまり長考をする必要のない振り飛車を用いだすようになった。

逆に言うと、相掛かりや矢倉などを中心とする居飛車だけで戦前の八段(1935年に八段昇段)になったわけで、本当に凄いことだと思う。

—–

今回の棋譜も、相居飛車でありながら、大野八段の指し回しはまるで振り飛車を思わせるような絶妙の捌き。本当に手作りが天才的だ。

—–

作家の 故・藤沢桓夫氏は、ことのほか大野源一九段を可愛がっていた。

先日、アカシヤ書店で、1979年に出版された「将棋童子」を手に入れることができたのだが、表題作の「将棋童子」は事実に基づいた実名小説で主人公は大野源一九段。

大野九段の強烈な個性が浮き彫りになっていて、本当に大野九段と会って話を聞いたような気持ちになれる作品だ。

そして、全編に溢れる藤沢桓夫氏の棋士に対する愛情にも感動してしまう。

私が昔から大野源一九段ファンだったということもあるが、私にとってはとても印象的な小説で、そのじわじわと感激した思いが、お正月に大野源一九段を取り上げてみようと思った動機でもある。

[amazonjs asin=”B000J8BSEK” locale=”JP” title=”将棋童子 (1979年)”]