昔の話が多いのでとっつきづらいかな、と思って読み始めると、どんどん惹きこまれる内容。

将棋世界1985年7月号、名棋士を訪ねて「巨匠が語る将棋界今昔 木村義雄 VS 倉島竹二郎」(前編)より。

木村名人はケタ違い

倉島 先生、お久し振りです。今度、将棋世界で”名棋士を訪ねて”というシリーズを始めることになってね。そのトップバッターを名人にお願いしたいということで、今日は私みたいな年寄りが聞き役としてお伺いすることになったんですよ。

木村 それは、それは。私も話すことだけはまだ元気ですからね。何でも聞いてくださいよ。

倉島 木村名人の話と言うと、とにかく山ほどありますが、私らがともかく大学出てね、将棋の観戦記を書き始めた頃、もう木村先生というのはね、日本一の勝負師というんで、雲の上の人のような感じでしたよ。

木村 昔の話だね(笑)。

倉島 今ねえ、年収が谷川さんは六千万円で、四冠王になった米長さんが、それを越すだろうと言われているんです。

木村 結構なことだねえ。

倉島 だけどね、木村先生の場合は他の棋士とはケタ違いなんですよ。私が今の毎日新聞、その頃の東京日日新聞に入った頃、月給というと百円ですよ。

木村 あなたは観戦記書いてたでしょう。

倉島 観戦記書いてて百円なんです。

木村 あんなに書いて。大変なもんです。あの量は。他のもんに書けないんだからなあ。

倉島 それでも月給としては安い方じゃないんだ。だから、お手伝いさん使ってやってられたんですよ。その時、木村先生は日本一だから、今でいうと、ひと月、七、八百万位じゃなかったかと思うな。先生の収入というのは。

木村 さあーどうだかねー私は何も分からないから。

倉島 はっきりしないけど、百円の月給というのは、三十万円位だと思うんですよ。20倍とっていたって六百万、じゃきかなかったな。だから木村先生の収入はケタ違いだったなあ、他の棋士とは。みんなが嫉んでね、木村さんは連盟の金をみんなさらっていくって言ったけど、それを自分の贅肉に使ったんでなしに、将棋界のために使っていたことは、ぼくは大したもんだと思う。昔は将棋指しって言うと、碁打ちと比較してちょっと下に思われていたのを、先生が出て来て上げた。木村義雄と言えば、日本の有力な名士だったからね。

木村 今の方がね、棋戦が多い。今みたいにタイトル棋戦が、こんなに多いなんてのはね。ぼくの時には、名人戦が一本だった。たった一本だよ。だから名人戦を負けちまえば、それっきりだという工合なんだ。今は名人戦負けてもね、棋聖戦があるとか王位戦があるとか、随分あるだろう。いくつあるか知らないが、六つか七つあるだろうタイトル戦が。昔はそんなにありゃしない。ぼくなんか、対局料の稼ぎだけだからね。知れたもんですよ。

倉島 あの頃は勝ち抜き戦が多かったんじゃないですか。だから、どの新聞見ても先生の将棋が出ているんだ。勝っているから。

木村 それに、ぼくの場合は結局長く出ていたからじゃない。若い時からだからね。

実力名人制度

倉島 名人戦が昭和十年に出来てね。その時本当言うたら、もう木村先生はずっと前に実力日本一だと、誰も彼も認めていたわけだ。しかし木村先生自身もいつなれるか分からんと思っていたんじゃないですか。名人戦が出来なければ。

木村 あの実力名人制度というのが出来たからなれたけど、なければあの当時は、いつなれたか分からないんだから。実力が上について、その名人戦制度だから、はっきりしているわけだ。そうでないと、順送りみたいだったからね。順送りとなるてえと、とてもぼくはまだ……。

木村夫人 今頃かも分かりませんね(笑)

木村 そうですよ。阪田翁(三吉贈名人)を第一に土居さん(市太郎名誉名人)とか花田さん(長太郎九段)とか金さん(易二郎名誉九段)だとかね。これはやっぱり時勢ですね。愛好者から、名人というのは、そんな順送りじゃだめだ。強い勝った者が名人にならなきゃいけないと言うので、そうなったんだ。

倉島 第一期名人戦の時にね、私は二局目から毎日新聞に入って書いているんだけど。塚田正夫さん(名誉十段)のお師匠さんの花田長太郎八段(当時)とやった時にね。湯河原で決戦をして、木村先生が勝って名人になったように言っているけど、あれは決戦と言っても先生が負けても、まだやるんですね。

木村 花田先生も候補者だったからね。そうなんだよ。あれを負けても、六番勝負が残っていた。その代わり、私の方が点数が上なんだから、勝たなくてもいいんだ。指し分けなら私がなっちゃう。それほど余裕があったんだ。規定を見れば分かりますけど、最後は一位と二位と決戦。一位になってもすぐ名人になれない。但し一位と二位との総点数の差が八点あれば、一位がなるという。違いがどういうわけだか八点一分なんだよ。あの時の点数のつけ方が、数学に明るい中島富治さんという人が作ったんですが、八点一分違うと、うんと違うわけだ。

倉島 その話初めて聞いたなあ。ただ先生が湯河原で負けても、まだ決戦だということは知っていたけど、八点ということは知らなかったなあ。湯河原で勝ったから八点一分差で決戦しなくてよかったわけですね。

阪田翁のこと

倉島 その前にね、木村先生と花田先生が阪田三吉翁とやった将棋が有名でしたよ。(編注・昭和十二年二月)

木村 一週間かかったからね。そんな将棋初めてだから。そこで持ち時間が三十時間て言うんだね。あれは、ぼくもびっくりしたよ。阪田さんから言い出したんだ。これはぼくの最後の将棋だからと。向こうがそう言うんだから嫌と言うわけにいかない(笑)。

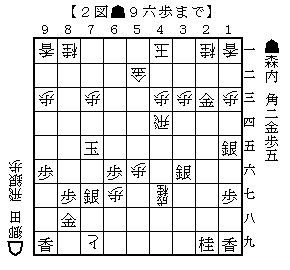

倉島 それが南禅寺で初手に端歩突いた将棋ですね。

木村 あれは随分有名になったね。

倉島 あの時にね、みんなは負けることが分かっているから端歩を突いたんだと言いましたよ。まあ評判は。私はそうじゃないと思ってるなあ。非常に個性の強い人だからねえ。

木村 そうそう。普通にやったんじゃねえ。やっぱり変化を求めてきたんですよ。一週間かかって、総計で53時間48分考えた。

大きかったですよ。阪田さんが大阪で私がこっちで、どっちに名人が行くかって言ってね。もっとも阪田さんと指すっていうことは、私は報知新聞にいたもんだから、朝日の学芸部長と私の方の生駒粂蔵という学芸部長が話し合って、もう十年前から、私と阪田さんの将棋が話題にのぼっていたんだ。どういうわけだか新聞社のいろいろな関係があってやれなかった。それがまた、十年たって問題が起こってきて、阪田さんとやるようになったんですよ。

倉島 あれは名人戦の起る少し前ですか。

木村 実力名人制度というのが出来て、発表されて始まった時に、阪田さんが文句を言ったところがね、そこは読売新聞がついているだろう。北斗星という観戦記を書く人がいたんですよ。その人が、三ヶ月位、阪田さんのうちに通って、引っ張りだしてきて、名人戦をやっているさなかにだね、阪田と木村の勝負と読売がやったんだよ。私と花田さんが成績がよくて、これで私が阪田さんに負ければ、名人候補の第一人者の木村が負けたっていうんで、名人戦すっとんじゃいますよ。そうすると毎日新聞社にとっちゃ大変な問題だろう。あの時、(名人戦に)一生懸命になった、阿部真之助という人がいた。私は阿部さんに呼ばれたんです。いよいよ読売との争いになるってね。「どうしても勝ってもらわなければならない。勝負は分からないが、君どうだ」なんて、ぼくに聞かれた。黒崎貞治郎という人が側にいてね。その時、私は「勝負は分かりません」と言ったんだ。ただ、「私の全力を挙げて戦えば、今までのことから言って、そう無惨に私が負けるとは思えない」って、それだけ言ったね。勝つってことまで言えない。

倉島 阿部真之助(当時、毎日学芸部長)というのは、後にNHKの会長の時亡くなった人なんです。黒崎貞治郎というのは名人戦をつくるとき奔走した人ですね。

木村 私も八段になってから十年にもなるのに、その間に阪田翁と一局もないというのはね。後世の批判を受けると言ったんだよ。愛好者から、何故やらなかったんだ十年も一緒の世代にいてと。

倉島 阪田さんと言えば、木村先生がまだ柳沢保恵伯爵の家にいた時にね、会ったんでしょ。

木村 そうそう、私の十四歳位の時に。

倉島 柳沢伯爵の書生してて、慶応の普通部に行ってたんでしょ。その時にね、阪田さんと土居さんの将棋ですか。

木村 いや関根名人。

倉島 関根名人と指したのをね。先生は。

木村 側にいてね。阪田さんのお世話をしたんだ。十四歳の時に私は関根名人から二段を許されていたんだ。だから大変な違いだよ。

倉島 柳沢伯爵は将棋好きでしたね。

木村 しかし感無量だね。五月の二十五日に伯爵の五十周年の法事をやるんですよ。伯爵は私の将棋界にとっての恩人だと思うね。

倉島 その柳沢伯爵が、ともかく阪田三吉翁の後援者で。

木村 そうそう大後援者。来ると必ず伯爵のお屋敷に出てね。お目にかかって。伯爵も偉いねえ。阪田さんが来ると、気楽な、人があまり行かない宿屋に、分かるとうるさいから、そっと泊めるわけですよ。杉田屋と言ってね、お屋敷の50メートル以内だったね。そして私に「木村、お前が行ってお世話しろ」と言われてね。阪田さんをお世話しに行ったんですよ。行ったってね、向こうには女中さんなんかがいるんだから、世話のしようがないやね。ただ対局の時にね、やな気持ちをなさらないように、愉快に戦いに行くようにね。

私は昨日から、しみじみと将棋界のことを思っていたんだけど、今は八段、九段なんてのが、こんなに将棋を指しているでしょ。昔はねえ、七段、八段の将棋だって年に一ぺんか二度しかありゃしないよ。それで阪田さんが来るんでなければこっちの七段、八段と指すなんていうのはなかったもんだよ。こんなのって嘘みたいな話だなあ。

倉島 だから私は不賛成だね。こんな何でもかんでもね、終戦後、段を無茶苦茶に上げちゃってねえ。ともかく、これじゃいかんですよ。

木村 やっぱり実力がなければいけないんだよ。勝って上がっていくんじゃなければね。

倉島 もう昔は八段ていうのは。

木村 二人か三人しかいやしませんよ。

倉島 そして上がるにしても、いろんな後援者がいて上がるんだけど、反対する人がいて、大変でしたね。上がるってことは。

木村 そう、そうでしたね。棋戦の数が今は多いねえ。私が大きな将棋じゃなくて、何もかもひっくるめて、半年に三十局指したらね。みんなびっくりしたもんだよ。それがだね五段、六段位の時代でしょ。今は最高の八段、九段がやっているんだもの。まあ、盛んになったって言えば結構なことだけどね。

(つづく)

——–

木村義雄十四世名人、倉島竹二郎さんはともにこの翌年に亡くなられている。

そういった意味でも、歴史的に見て非常に貴重な対談と言える。

——–

倉島竹二郎さん(1902年-1986年)は京都市生まれ、昭和4年に慶應義塾大学文学部国文科卒業。『三田文学』に作品を発表している。昭和7年、国民新聞で観戦記を書き始め、昭和10年、実力名人戦の開始と同時に東京日日新聞(現在の毎日新聞)へ入社、将棋観戦記者として活躍する。昭和13年、応召。昭和18年に東京日日新聞を退社。終戦後作家生活に入ったが、毎日新聞社の依頼により、再び名人戦、そして王将戦の観戦記を執筆。

倉島竹二郎さんは昭和40年代までNHK杯戦の聞き手を務めていたので、往時の将棋ファンなら誰でも倉島さんの名前を知っていたと思う。

対局時の昼食に何を食べたかなどを観戦記に初めて取り入れたのも倉島竹二郎さん。

——–