将棋世界1995年11月号、N記者の第36期王位戦〔羽生善治王位-郷田真隆五段〕第6局観戦記「仰天の勝着」より。

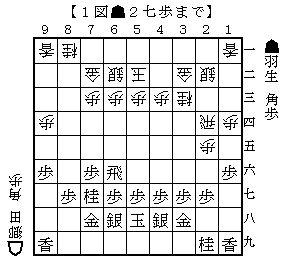

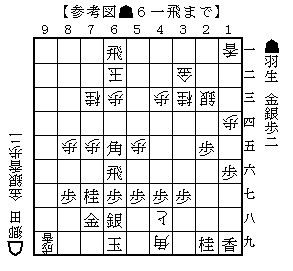

1図以下の指し手

△8四飛▲5六飛△2三銀▲7五歩△7四歩▲同歩△同飛▲8六飛△8二歩▲5六角△2四飛▲9五歩(2図)パソコンのマウスをすいすいと操って画面に1図の局面を入力し、棋譜検索を命じると、たちどころに、過去に本局と同一局面が何局あったかが分かってしまう。記憶を辿りながら、ファイルされた1枚1枚の棋譜を肉眼で追う労力を考えると、コンピュータの情報処理能力の素晴らしさに呆然としてしまう。

1図と同一局面になった将棋は、平成3年5月14日・島-脇戦と平成7年2月10日・井上-浦野戦の2局があった。

1図より、島-脇戦は△2三銀▲7五歩△3四銀▲8六飛△8三歩▲5六角と進行している。飛車銀で2筋からの攻めを狙う後手に、先手が飛車角で8筋から攻め込もうとする激しい展開だ。井上-浦野戦は、△7四飛と回って先手に▲7五歩を突かせないという渋い流れ。

郷田の採った△8四飛は、譜に見られるように、▲7五歩を突かせてこれを目標に動く積極的な作戦であり、ここからは郷田のオリジナルの将棋である。

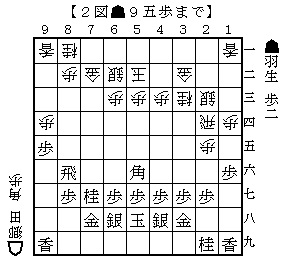

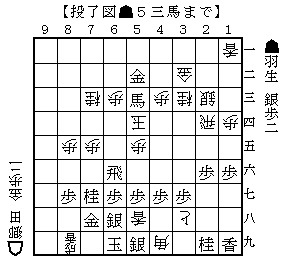

2図以下の指し手

△5四歩▲9四歩△5五歩▲6五角△7三桂▲9三歩成△2六歩(3図)2図。端の突っかけに△同歩と応じるのは▲9二歩でたちまちにしてゲームセット。といって、黙って取り込みを許すのも業腹だ。記者は早くも郷田危うしかと感じたが、ここからの郷田の構想が見事だった。△5四歩から△5五歩は、9筋を攻めるために打った根元の角を責める手段である。

「将棋はぼくの体の一部。本筋でない手は指が排斥する」

根元を責めるのが常に本筋であることを郷田は体で知っている。

持ち時間の使い方から見て、1図直前の△2四飛と回る124分の長考の時に本譜の構想を想起しその後の変化を深く掘り下げていたに違いない。おそらく、構想を打ち立てるのに要した時間は僅かであろう。124分の大半は、構想後の読みの検証に当てられたものと思う。そこに郷田の強さがある。

羽生は郷田の読みと戦った。

技を仕掛けたのはこちらだが、それは敵が待ち受けていた道でもあった。その道を真っ直ぐにずんずん進んでゆくと自分の不利があることを察知した羽生は、当然の取り込みと見える▲9四歩に要した37分の長考の中で、恐ろしい筋を掘り下げていた。

郷田の△2六歩。大決戦を前に一本は利かしておくのが筋と、盤側の誰もが思った一手であった。

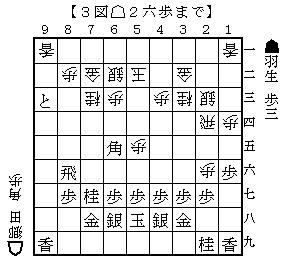

3図以下の指し手

▲8二と△2七歩成▲2五歩△同飛▲7二と△8五歩▲6二と(4図)2図以降、盤側の検討は盤面の中央から左半分が中心となっていた。主戦場が6~9筋なのだから当たり前だ。ところが、新聞の観戦記を担当する中島氏が対局室から戻って来るや「それがおかしいんだなあ。(羽生は)さっきから盤の右の方ばっかり見ているんですよねえ」と異変を告げた。正直言って、その時はなんのこっちゃと思ったのだが、3図での羽生の次の一手を見て、記者は脳天をぶっ叩かれたような衝撃を受けた。

将棋の常識から見れば取る一手の△2六歩に、羽生はなんと手抜きをしたのだ。▲8二とは、負けたら一生何を言われても文句を言えないほどの暴挙である。控え室に誰もいなければ、私は奇声を発しながら頭を抱えてその場にひっくり返っていたことだろう。

やりたいことをやらないのは健康によろしくない。私は、独り自室に戻り、深呼吸一番。存分に我慢を打ち解いた。一記者に個室を用意してくれた将棋世界編集部とホテル花月園の客室係の方に深く感謝したい。

天井を見つめながら、羽生が△2六歩を手抜くに要した途轍もないエネルギーを思う。いかに▲2六同歩以下の先行きに成算が持てないと判断したとはいえ、ここで急カーブを切れるのは人の技ではないと思えた。

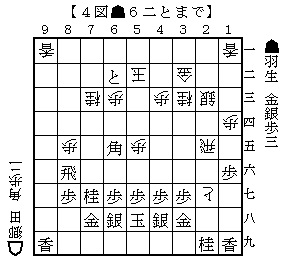

4図以下の指し手

△同玉▲7六飛△7五歩▲6六飛△3八と▲2六歩△4九角▲6九玉△2四飛▲5九銀右△9九香成▲8三角成△8九成香▲6一馬△5三玉▲5二金△5四玉▲6二馬△5八香▲5三馬

まで、87手で羽生王位の勝ち△6二同玉と取る1分の中で、郷田は本局の負けを覚悟した。ここで、△4二玉と左翼に逃げ越す手が利いて攻め合いに行ければうまいのだが、それは▲2六歩△8六歩▲2五歩△3八とと先手玉に詰めろをかけた瞬間に▲4一金の一発があってそれまでである。▲4一金を取っても取らざるとも後手玉は即詰みだ。

▲7六飛に△7五歩と叩き、▲6六飛と一見先手の飛車をよれさせたようだが、▲2六歩に結局は△2四飛と手を戻さざるを得ないのでは勝てない。

6六の飛車は、6五の角がいなくなれば一気に後手玉をにらむ絶好の位置。対して2四飛は切なきベンチウオーマーの姿である。

△2四飛の手で△4八と▲2五歩△9九香成(詰めろ)と迫るのも筋としては本線としたい手順である。が、とたんに▲6一飛!(参考図)の雷が落ちる。

△同玉に▲4三角成△7二玉▲6一馬△同玉▲6三飛成で後手玉が黒こげである。

本線としたい変化がことごとくぴったり一手負けとなる時、棋士は一局の運命を悟るのだ。

感想戦を遡ると、この手が敗着だったという手が一局にはある。しかしそうではあるが、敗着を敗着と呼ぶには首肯し難い一局もまた存在する。本局には勝着のみがあった、と記憶に止めたい。

* * * * *

大激闘の羽生-郷田戦。

攻撃を呼びこみながら△5四歩~△5五歩~△7三桂で先手の角を殺したのもすごいし、△2六歩(3図)に対する手抜きもすごい。

△2六歩に▲同歩は△6五桂▲同桂△7四飛で悪いという羽生善治六冠(当時)の感想。

△2六歩では△6五桂▲同桂△6四角、あるいは△4五桂もあったという。

3図からの▲8二と△2七歩成に、一直線に▲7二と△3八と▲6二と△同玉▲8二飛成△7二歩は先手玉が詰めろになっていて、先手が良くない。

△2七歩成に対して▲2五歩△同飛としておけば、▲7二と△3八とに▲2六歩があって受かっている。

両対局者の鳥肌が立つような踏み込みの良さが感動的だ。

* * * * *

N記者は中野隆義さんと思われる。

郷田真隆五段(当時)の「将棋はぼくの体の一部。本筋でない手は指が排斥する」は、奨励会時代から郷田五段を見ている中野さんが、それまでに郷田五段から聞いた言葉なのだと思う。

郷田九段の若い頃の言葉の「良い手は指が覚えている」と同様の意味だが、どちらもとにかく申し分のないほど格好がいい。

* * * * *

羽生六冠は、1995年3月の王将戦で谷川浩司王将に七冠達成を阻まれたものの、名人戦で森下卓八段、棋聖戦で三浦弘行五段、王位戦で郷田真隆五段を破り、着々と、そして再び七冠への道を歩み始める。

* * * * *

将棋世界1995年11月号、中野隆義さんの第36期王位戦第6局「血闘のさなか」より。

三たび羽生-郷田の一騎打ちとなった第36期王位戦七番勝負は、郷田快勝で幕を開けた。第2局は大接戦をものにして郷田連勝。これは、だれがどう見ても、羽生の大ピンチと思われた。

勝負に絶対に負けられない一番というものがある。今期のシリーズで言えば第3局が羽生にとってそれに当たった。

その第3局で羽生が見せた指し回しは、これぞ負けない将棋の見本ともいえるものであった。中盤、斬り合いに出るも有力かと盤側には思われる中、羽生は我慢を重ねた。

負けられないという思いはともすれば消極策へと繋がる。ただ負けないだけの勝ちのない勝負をするのは容易ではあるが、それは己の勢いを自ら止めるのみ。勝ちの中にある負けない手を紡いでゆくところに至難がある。

羽生の指し手が腰の引けたものでなかったことは、勝ち筋に入った瞬間からの目の見張るような寄り足の鋭さに明らかである。

防衛を果たした直後の羽生の談話に、「第3局を勝てたのが大きかった」とある。

本音にして、今シリーズの核心を突く言葉であろう。

郷田の戦気の恐ろしさにも言及しておきたい。

例えば猛獣の牙と対した時、一般人なら、ひたすらかみつかれぬよう逃げ回る一手であろう。郷田の場合は、逃げないというより、かみつかれてからが勝負である。正確にはかみつかせてからが勝負と書くべきか。

牙は、口中へと向かってはえている。捉えた獲物を逃さないようにするための優れた機能と言えるが、郷田にかかればそれも哀れな造りとなる。

かませた腕を郷田は、抜こうなどとはせず、逆に敵の胃袋に向かってグイと突っ込む。「それで、オレの腕が折れればこっちの負け。折れなきゃあんたが死ぬんだぜ」

勝負を生業とするものの覚悟、かくあるべし。

羽生は郷田の戦気を百も承知。羽生もまた気迫満々の棋士であり、郷田の望む血闘に全身で立ち向かっている。

* * * * *

羽生-郷田戦の真髄を鮮やかに描いた中野さんの文章。

かませた腕を抜こうなどとはせず、逆に敵の胃袋に向かってグイと突っ込み「それで、オレの腕が折れればこっちの負け。折れなきゃあんたが死ぬんだぜ」が、まさに郷田将棋を形容している。

羽生-郷田戦については、二人をよく知る先崎学六段(当時)によっても見事に二人の心理・棋風が語られている。

例えば、2016年の王将戦七番勝負〔郷田真隆王位-羽生善治〕は第1局が87手、第2局が99手、第3局が100手、第4局98手、第5局105手、第6局102手と、平均手数に比べればいずれも短い手数で勝負が決着しているが、これは羽生-郷田戦の昔からの特徴。

先崎六段がこの辺のことも解説している。

→先崎学六段(当時)がとてもわかりやすく解説する羽生-郷田戦の連続大長考の中身

→郷田真隆五段(当時)の「男らしくいってやろうじゃないか」という一手

→羽生善治五冠(当時)「将棋とは互いに最善を尽くせば短手数で終わるものではないかと、最近思うようになりました」

→「この二人の将棋に妥協という言葉はない」と本当に実感できる一局