将棋マガジン1994年1月号・羽生善治大特集、高橋呉郎さんの「1.5番から1番への道」より。

ふつうの子どもだった

最近、「生産者」に対比して「生活者」という言葉がよくつかわれる。それにちなんでいえば、大山名人は偉大なる「生活者」だった。その「生活者」の知恵を盤上にまで持ち込んだ。未来に幻想も抱かないし、過去を振り返ってクヨクヨすることもない。つねに冷静なリアリストに徹した。

「生産者」として対局にのぞむ棋士は、程度の差こそあれ、ロマンティストになぞらえざるをえない。大山名人にはそのかけらもなかったのだから、相手にすれば始末にわるかった。気がついたときは、いいように手玉にとられていた。

羽生を大山名人と比較するのは、10年どころか20年も早いけれど、羽生にも似たようなところがある。まだ人生経験も浅いから、とても知恵とはいいかねるが、すくなくとも「生活者」の感覚は身につけている。

もっとも、これは羽生にかぎったことではない。この世代の特性ともいえる。

盤上でも若さに任せて突っ走ることがない。ベテラン棋士顔負けの冷静沈着な手を、平然と指す。日常生活も堅実そのもの、20代棋士が突飛な話題を提供することはめったにない。とにかく、みんなまじめなのです。

この世代は生まれたときから、豊かな時代の恩恵に浴した。総中流化現象のなかで育ち、しぜんに小市民感覚、つまりは「生活者」の感覚を身につけた。だから、一芸に秀でたからといって、偏屈にならない。ごくまともな青年に成長していく。

(中略)

ご当人のインタビューは、もうされつくした観があるので、今回、父君に話を聞いてみた。(※原文にはお父様のお名前が載っていますが、この記事では父君に統一しています)将棋界では天馬空を行くがごとき子息を、父君がどんなふうにみているかも、興味があった。

羽生は小学校にはいって、ほどなく将棋をおぼえた。2年生の夏休みが終わるころから、八王子の将棋クラブに通いはじめ、小学校5年で五段に認定され、早くも「八王子の星」と称された―父君はいっている。

「将棋には熱中していましたが、変わった子とは思いませんでしたね。善治が小学校のころは、土・日には、よく娘(羽生の妹)と一緒に遊びました。私は、ずっと外資系の会社にいたものですから、週休二日制だったんです。ふだんは子どものことは家内任せでしたので、休みの日は私が相手をする。毎年、夏には家族4人で旅行しましたしね。土曜日は善治が学校から帰るのを待って、道場に連れて行ったりしましたが、ごくふつうの子どもだったと思います」

これだけでも、きわめて健全な家庭に育ったことがわかる。サラリーマン家庭の模範といっていいかもしれない。

父君は将棋を知らないし、将棋界にも関心が薄かった。息子が小学校6年で奨励会にはいるときも、好きな道なら、いいだろうと反対はしなかったが、それを職業にするとなると、いささか不安でもあった。

「私は、棋士の名前といったら、木村名人と大山名人ぐらいしか知らなかったんです。善治が奨励会の試験を受けたころには、棋士の社会的地位が非常に向上して、職業として確立していましたので、いくらかは安心していました。ただ、なにぶん競争の激しい世界ですからね。どこの世界もそうですが、親はなにをしてやれるわけでもない。私としては20歳までにダメなようだったら、けじめをつけたほうがいいと思いまして、本人とも話していました」

奨励会にはいってから、最初のうちは成績を訊いた。そのうちに、気にならないわけではなかったが、慣れてきたせいもあって、訊かなくなった。やがて四段昇段。”天才少年”という声も出てきた。父君は、あっさりといっている。

「オーバーじゃないかと思っていました。将棋のことは、なにもわかりませんし……。勝ち負けを争う職業ですから、恨みを買うこともあるかもしれない。また、派手な一面もありますから、人間関係をうまくやってくれればいいかな、とは思っていましたが、これも、親がどうこうしろという問題ではない。本人次第と思っていました」

しょせんは、まだ23歳

父君が息子の自慢話をするタイプではないことは、すぐにわかった。私もそのひとりだが、父親が息子について語るのは、まことに照れくさい。それを承知で、どんなところに息子の成長を感じるか、訊いてみた。父君は、ちょっと困ったような顔をして、

「独りで住むようになってから、すこしはおとなになったかな、という感じはありますね。やはり、自分で食事、選択もして、自覚が出てきたみたいですね」

20歳を過ぎて、経済力もついた男が自活するのは、ごくあたりまえの話である。私なんか愚息を追い出すようにして、独り住まいをさせた。羽生の場合、実家は八王子だから、対局もふくめて仕事のたびに出てくるには足場がよくない。羽生が家を離れたいといったとき、父君はむしろ賛成した。羽生自身はこういっている。

「独り暮らしはいい点と悪い点があるけど、実家から通っているとダメになるような気がした。家にいれば楽なんですが、同時に活気もなくなってしまう」(前出インタビューより)

息子は月に1、2回、八王子の実家に帰ってくる。そのときは、できるだけ家族全員で食事をするようにしているが、それ以外にも父と子は、ときどき顔を合わせている。

父君は仕事で退社が遅くなったときなど、息子に電話をかける。夕食がまだなら、中目黒に行って、一緒に一杯やりながら食事をする。将棋の話はいっさいしないで、雑談をしてひとときを過ごす。

世の父親族からみたら、なんともうらやましい光景にちがいない。ここでは、日本の家庭にいちばん欠けている親子の対話が、ごく自然体で行われている。それが息子の仕事に直接かかわってくるはずもないが、生き方の根幹を支えていることはたしかだろう。

父君は息子の酒の飲みっぷりについても、見るべきところはちゃんと見ている。

「だんだん飲めるようになりましたね。自分のペースで飲んでいますが、酒を飲む機会がふえて、酒の飲み方を知ってきたように思います。その点も、いずれ飲みすぎて、引っくり返ることがあっても、経験のひとつとして、いいんじゃないですかね」

ついでながら、子息の結婚について心づもりを訊いてみた。

「こればかりは縁のものですから……。本人次第で、いい人がいれば、いつでもいいと思っています」

すでにおわかりのように、羽生は「生活者」の感覚を培うのに、申し分のない環境に育った。これは大きな財産にちがいないが、しょせんはまだ23歳の青年である。前途洋々である反面、ヘタをすれば、このまま小さくまとまってしまうおそれもある。

要するに、ファンというのは欲が深いんですね。ここまできたら、どこにいようと存在感を感じさせるような、スケール雄大な棋士になってもらいたい。

羽生は、ことしの春から英会話を習っている。竜王戦でロンドンに遠征したさい、通訳を介したインタビューがもどかしく、直接、話せるようになりたい、と発心したという。

その向上心には拍手を送るけど、暴論を承知でいえば、英会話というのは、なんとなくミミッチイ。海外旅行をしたときにも便利だというのでは、「生活者」の感覚の域を出ない。

どうせ英会話を習うなら、その先にあるイギリスでもアメリカでもいい、本体にも目を向けてほしい。べつに教養主義を振りかざすつもりはない。イギリスのお城を買っちゃうとか、とてつもないことを考えられないものか。

いまの時代、羽生ほどの名声を得ると、周囲の目がうるさくて、私生活での冒険は制約せざるをえない。ならば、精神の大冒険をするという手がある。そうでもしないと、スケールの大きな人物が、なかなか育ってこない。

現在の羽生は五冠王とはいえ、名人位抜きでは、まだ1.5番くらいの位置でしかない。七冠を取れるかどうかよりも、私は、羽生がいつか正真正銘の1番になる日を期待している。

* * * * *

読んでいて、とてもほのぼのとした気持ちになってくる。

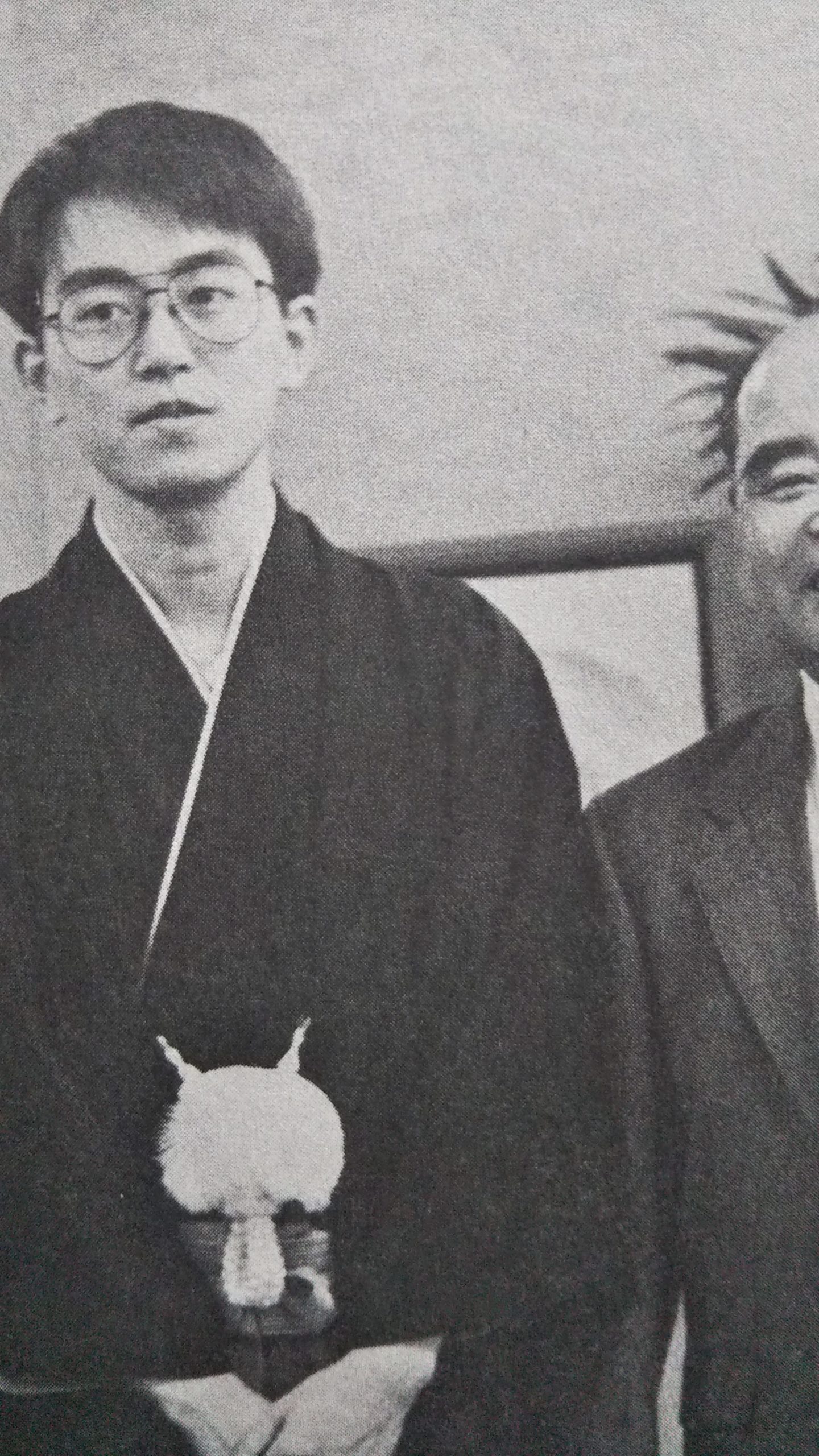

お父様は外資系企業に勤務されているが、写真を見ると、外資系のイメージとは異なり、本当に純朴な雰囲気。

このような素晴らしい家庭環境が、羽生善治九段を育んでいった。

* * * * *

「精神の大冒険をするという手がある。そうでもしないと、スケールの大きな人物が、なかなか育ってこない」

七冠になったことは、イギリスのお城を買うよりもとてつもないことだ。

特別に変わったことをしなくても、羽生九段は目の前の対局を一生懸命指し続けることによって、自然とスケールが大きくなっていったのだと思う。