将棋マガジン1995年7月号、「将棋に魅かれた人達 ーイベント会場に来る女性ファンー」より。

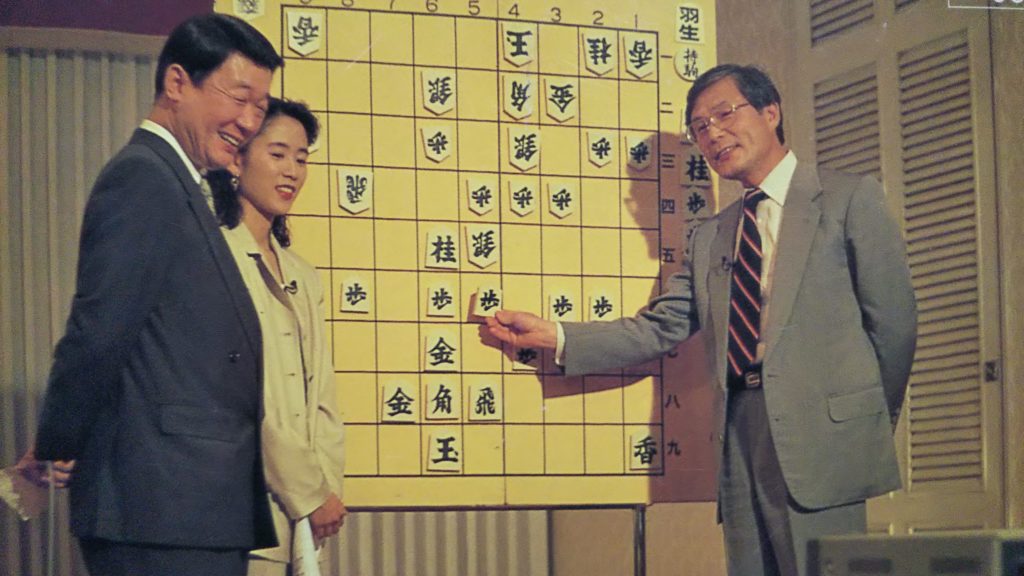

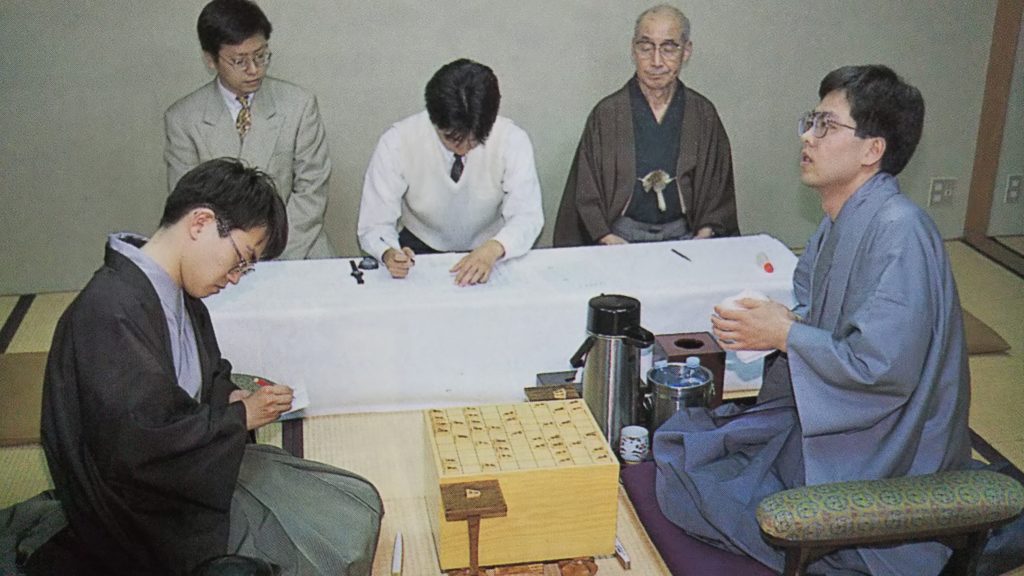

黄金週間に行われた第3局では、第1局と同じく「名人戦フェスティバル」が東京と大阪で行われ、多くのファンが解説会・指導対局に参加した。赤坂プリンスホテルで行われた解説会の開場は12時だったが、それまでに既に300人くらい来ており、立ち見客もいた。そのため、解説も予定より早く始まった。最終的には延べ1,300人ものファンが詰めかけた。

このようなことからも、現在は「将棋ブーム」だと言われている。そしてその特徴として常に挙げられるのは「若い女性ファンの増加」である。そこで、会場でのインタビューをもとに、この新たな将棋ファン層がどういう風に将棋と接しているかを見てみたいと思う。

まず「将棋に興味を持ったきっかけは?」の問いには、1月に放送されたNHKスペシャルの「対決」を挙げた人が多く、他に公文のCMや羽生名人に関する記事を挙げる人が多かった。このことからも羽生名人を中心にテレビ・雑誌が将棋を取り上げたことがいかに新たな将棋ファンを増やしたかがわかる。

だが、「どちらを応援していますか?」の質問には、羽生名人を挙げたのが5人だったのに対し、森下八段を挙げた人が7人(他に無回答が4人と両方応援が1人)いた。浦和から来たTさんのように「羽生ファンだが、今回は森下八段を応援しています」という人もいたし、はるばる静岡から来たKさんは「負けている人を応援するのが方針なので今回は森下八段」と言っていた。

さらに、「好きな棋士は?」の質問に対しては、羽生名人が4人、佐藤前竜王が3人、森下八段が2人で、米長九段・島八段・先崎六段が各1人、いろいろいると答えた人が4人、という結果だった。

これまで、「若い女性ファンを見たら羽生ファンと思え」とでもいうような風潮が男性ファンの間ではあった。しかし、これらの質問の結果をまとめてみると、確かに最初のきっかけは羽生名人だったかもしれないが、そこから将棋に興味を持ち、羽生名人だけでなくいろいろな棋士のファンになっている、というのが現状のようだ。

なお、今回のイベントに関する感想は、「いろいろな棋士の話が聞けてよかった」とか「ファンの皆さんの熱意に驚いた」などというのが多かったが、率直に「人が多くて見づらかった」と答えた人もいた。このへんは今後参考とすべきことだろう。

総合的な分析はこれくらいにしておいて、面白かった話を挙げてみる。

練馬区から来た小説家のAさんは、歴史小説における戦略や戦術を調べるために将棋に興味を持ったという。その友人で大学で経済を専攻している横浜から来たWさんは、ミクロ経済学の「ゲームの理論」がきっかけだったそうだ。また、友人と二人で来た大宮の人は、「昨年偶然読んだ羽生新名人の記事を見て、この同い年の人のどこが凄いか」に興味を持ったとのこと。ただ、現在は米長九段のファンだそうだ。

さて結果のほうは多くのファンの希望の通り森下八段が1勝を返した。それを見ていて友人と喜んでいた文京区から来たHさんは、感想を聞かれて「とにかく嬉しさだけ。この調子であと3勝してぜひ名人になってほしいです」と言っていた。

「若い女性ファン」が話題になりはじめて1年以上たつ。彼女達の将棋への熱意は最早ミーハーギャルなどといった安直な表現で語れるものではなくなっている。今の現象が永続的なものなら、将棋をとりまく環境は今後も変わっていくだろう。

* * * * *

「『好きな棋士は?』の質問に対しては、羽生名人が4人、佐藤前竜王が3人、森下八段が2人で、米長九段・島八段・先崎六段が各1人、いろいろいると答えた人が4人、という結果だった」

「まず『将棋に興味を持ったきっかけは?』の問いには、1月に放送されたNHKスペシャルの「対決」を挙げた人が多く、他に公文のCMや羽生名人に関する記事を挙げる人が多かった」

この時の名人戦に登場していない佐藤康光前竜王(当時)のファンが多いのは、NHKスペシャル「対決」が前年の竜王戦〔佐藤康光竜王-羽生善治五冠〕を密着取材したもので、この番組のインパクトが大きかったからだと考えられる。

実際に、この番組を見てから将棋に魅せられ、奨励会員のドキュメンタリー番組を作った女性テレビ番組制作ディレクターもいる。

→「この間、トイレで○○三段が”たのむ、俺を殺してくれ”って言うんですよ。わかりますか。俺たち、命かけてるんです」

* * * * *

「これらの質問の結果をまとめてみると、確かに最初のきっかけは羽生名人だったかもしれないが、そこから将棋に興味を持ち、羽生名人だけでなくいろいろな棋士のファンになっている、というのが現状のようだ」

「このようなことからも、現在は将棋ブームだと言われている。そしてその特徴として常に挙げられるのは若い女性ファンの増加である」

現在の将棋ブーム・藤井聡太二冠ブームと同じような展開。

逆に、このような2つの現象が起きてこそ、はじめてブームと呼べるのかもしれない。

* * * * *

「今の現象が永続的なものなら、将棋をとりまく環境は今後も変わっていくだろう」

ところが、この翌年には将棋マガジンが休刊となり、近代将棋は経営が思わしくなかったことから新経営陣が加わっている。

羽生七冠フィーバーが起こって、1996年には将棋も題材となっているNHK朝の連続テレビ小説『ふたりっ子』が放映され、日本将棋連盟も大きな努力をしていたが、この時のブームがその後を大きく変えることはなかった。

もちろん、将棋のイメージが良くなり、棋士という職業があることが世の中に広く知られ、女性が将棋を好きになることが全く変ではない、と雰囲気の変化は起きたが、現在でいう「観る将」の方々をつなぎとめておくことができなかった。

* * * * *

将棋を指すのが好きな人は、将棋ブームが起きようが起きまいが関係なく指し続けるのでブーム後もブーム前も変わらない。

やはり「観る将」の方々が、ブーム後も多く残ってくれていれば、1990年代後半からの将棋を取り巻く環境も変わっていただろうが、そうはならなかった。

当時としては将棋関連の各界が頑張っていたにもかかわらず、なのでこれは仕方がなかったことだと思う。

* * * * *

当時と現在で最も大きく違うのは、ネット環境。

現在の将棋ブームの兆しは2010年前後から起こっていると思う。もちろん、これは過去からの将棋界の積み重ねの成果でもあるが、TwitterなどのSNSの発達、ニコ生などでの対局中継、将棋連盟のネット中継の充実などが背景にあり、それらが追い風となった。

女性のファンの方々が増えてくるなか、そこで藤井聡太四段(当時)が登場。

ネットがなければ1997年以降のブーム後と同じ道をたどっていたと考えられるが、1995年にはなかったAbema・ニコ生での対局中継、将棋連盟のネット中継、棋士会・東竜門・西遊棋などの活躍、棋士のTwitter・Youtube・ブログなどが現在の「観る将」の方々を将棋につなぎとめていると言って間違いはないだろう。

* * * * *

最近、Youtubeで、次の4つのチャンネルを熱心に見始めた。

長州力、エド山口、モト冬樹、松村邦洋の各氏は、これまで特にファンというわけではなかったが、見ていると面白くて、なおかつ本人の魅力も十二分に伝わってくる。今では4人のファンになっているほど。

この体験を将棋界にあてはめてみると、棋士のYoutubeや棋士のTwitterや棋士のブログは、新しいファンを引き付ける意味でも、また将棋に興味を持ってくれたファンに定着してもらうためにも、役割はどんどん大きくなるのではないかと思うのだ。