将棋世界1997年7月号、中村修八段(当時)の第55期名人戦第3局〔谷川浩司竜王-羽生善治名人〕観戦記「積極策奏功」より。

谷川竜王の▲2五歩の突き出しから△7五歩の仕掛けに▲6八玉が好手だった。

それまでは早めに▲2九飛と引く実戦例が何局かあったが、▲6八玉まで進んだ例は一局もなかったのである。

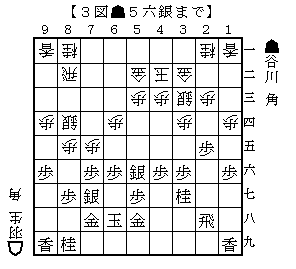

そして△6四歩に▲5六銀と出た35手目の局面(3図)をよく見てほしい。

局後、羽生名人に「指す手がありません」と言わせた局面なのである。

3図以下の指し手

△3一玉▲4五桂指す手がないとはどういうことか。この局面ですでに羽生名人の方に有効な指し手がなく形勢不利を意味しているのだ。

わずか35手で、それも駒もほとんどぶつかっていない状況で将棋は終わってしまうのだろうか。以下両者の感想戦を聞いていると後手に勝ち目なしという雰囲気だった。

それにしてもトップ二人の将棋感覚は凄まじいものがある。普通誰が見たって3図で先手必勝とは思いませんよ。

△3一玉は一番自然な一手。対する▲4五桂と跳ねた手が谷川竜王らしい攻め。

ここは▲3五歩と突いてから桂跳ねが常識だが、△3五同歩とは応じてくれず、△4四歩で難しい。単に跳ねる▲4五桂は、いかにもただで取られそうだし、△3七角も嫌味なため指しにくい手なのだが、さすがにそこは攻めの谷川竜王である。

(中略……69手で谷川竜王の勝ち)

振り返ってみると、本局の勝因、敗因は分かりにくい。まさか▲5六銀にて先手必勝とは思えないからである。ところが二人の感想戦を聞いていると、作戦負け以降は勝負所もなしといった感じだった。最強者二人の感想戦に口を出すのは私でも勇気が必要である。その場で思いついた手を質問するのは疲れ切った対局者に対して失礼と感じるからである。

やや、納得のいかないまま感想戦は終了、しばらくして打ち上げが始まった。

とその時、雑誌の取材で来ていた、将棋を知らない記者の方が、谷川竜王に、「今回の将棋で会心の一手というのは何ですか」と実に関係者には聞きにくいことを聞いてくれた。「しいていえば▲4五桂ですか」。ありがとう聞いてくれて。おかげで表題ができました。

(以下略)

* * * * *

3図で先手必勝というのだから、本当に恐ろしい世界だ。

昭和50年代までの午前中の対局室では雑談も交わされることが多く、それが味わいでもあったわけだが、昭和60年代以降は対局中の雑談がどんどん減っていった。

そのように変わった背景を実感できるような展開と言えるだろう。

* * * * *

「最強者二人の感想戦に口を出すのは私でも勇気が必要である。その場で思いついた手を質問するのは疲れ切った対局者に対して失礼と感じるからである」

まさに、棋士ならではの感性。

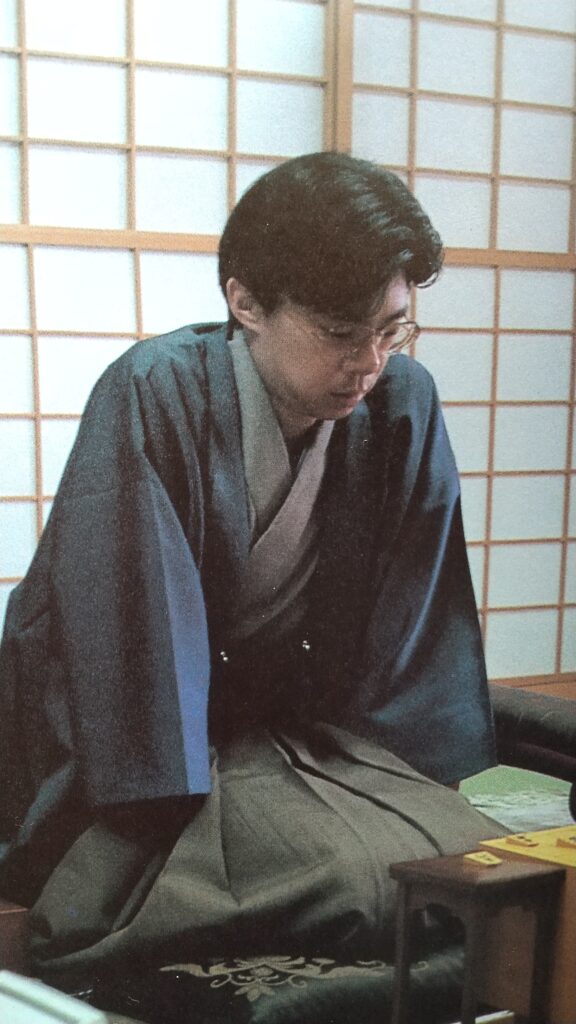

思いやりのある中村修九段だからこそ、その思いはより一層強かったに違いない。

* * * * *

「『今回の将棋で会心の一手というのは何ですか』と実に関係者には聞きにくいことを聞いてくれた」

たしかに、「どの辺で勝ちを確信しましたか?」は聞きやすいけれども、会心の一手は聞きにくいもの。

また対局者に対して、棋士なら聞きにくいけれども観戦記者なら聞きやすいことも存在する。

この辺の距離の遠近感は、なかなか微妙で面白いところだと思う。