昨日の記事でも触れた、作家が書く指し手の解説のない観戦記。

近世の例では、将棋マガジンに書かれた作家の故・原田康子さんの観戦記がある。

原田康子さんは盤側記と呼んでいる。

原田康子さんは、1956年に「挽歌」を発表、空前のベストセラーとなり、映画化・テレビドラマ化されるなど大きな反響を呼んだ。「挽歌」、「蝋涙」(1999年)で女流文学賞、「海霧」(2002年)で吉川英治文学賞を受賞した。

また、将棋は、札幌のアマ強豪に習うほど大好きだった。

女性ならではの視点による面白い観戦記。

将棋マガジン1988年10月号、作家の故・原田康子さんの第29期王位戦第3局盤側記「戦う棋士」より。

王位戦七番勝負のうち一局は、例年北海道であらそわれる。夏の「北国対決」である。

ことしは八月三、四日の両日、旭川市の「旭川パレスホテル」で行われた。谷川浩司王位と挑戦者の森けい二九段、ともに一勝一敗でむかえた第三局である。

(中略)

翌朝、対局室にはいると、すでに和服姿の王位が、静かに盤に向かってすわっていた。夏大島らしい単衣に紗の羽織、袴は濃紺の縞もようである。袴の濃紺と紗の羽織の組み合わせがすがすがしかった。

ほどなく座についた森九段のほうは、しぶいうぐいす色の単衣に同系色の縞の袴、やや短めの羽織という姿である。これはこれで、陽に焼けて目鼻立ちのくっきりした森九段によく似合った。

あとで、きものの生地が何か両棋士にたずねてみたが、ふたりともご存じではなかった。どうやら王位は母上に、森九段は奥さまに和服の用意はまかせているらしい。

いずれにせよ、羽織袴でタイトル戦にのぞむ棋士の姿には、凛とした美しさがある。ふたりが盤をはさんで対座した瞬間には、見る者の心も洗われたようなおもいがした。それは、将棋という競技が、江戸時代からみがきにみがきぬかれてきた日本固有の芸であり、技であるからにちがいない。

タイトル戦の観戦は、はじめての経験である。前夜祭へ出席したことは何度かあり、ちらっと対局室をのぞいてみたこともある。地方でタイトル戦が行われると、地元ファンへのサービスとして、昼食休憩のあとなどに短時間だが対局室を公開する。そういう折に、私ものぞいてみたのである。

私も将棋ファンのひとりであり、作家のはしくれでもある。かねてからタイトル戦の一部始終を見たい気持ちがあった。本誌からの観戦記の依頼を、私はよろこんで引き受けた。もっとも、私の棋力ではこまかな指し手の解説はおぼつかない。私に書きうるとすれば、タイトル戦とはいかなるものか、という点にしぼられるであろう。それが、私の最大の関心であった。

今期の王位戦は、対戦者の組み合わせからしておもしろい。片や名人に返り咲いたばかりの二十六歳の青年であり、一方は「終盤の魔術師」といわれる四十二歳のベテラン棋士である。折りしも三十代の田中寅彦八段が棋聖位をうばった直後である。ベテラン棋士の意地にかけても、森は心中期するところがあるにちがいない。高い駒音に森の意気込みが感じられた。

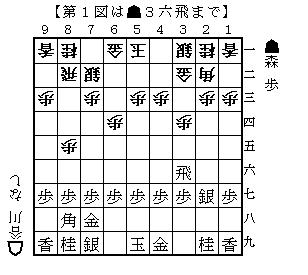

第三局は森が先手である。飛先を切って浮き飛車にかまえ、3八から2七へと銀を繰り出す。谷川が角道をあけると、ノータイムで飛車を3筋へまわした。ここで、はじめて谷川が長考にはいった。

森は座を立って対局室から出て行った。谷川の表情に変化はない。盤上に目をあてたままである。ときどき小さくかぶりをふる。見るともなく壁の扁額に目をあげる。四十畳の広間に釣り合う大きな扁額である。額には「萬寿」と大書してある。王位を、さらには名人位を防衛してこそ「萬寿」の二字は谷川にふさわしい。そんなことを考えたのは、私くらいのものであったろう。当の谷川は、作戦の組み立てに没頭していたはずである。

立会人の高柳八段と安恵照剛七段は、とうに姿を消していた。対局室に残っているのは谷川のほかに、記録係の秋山太郎三段と私、それに中島一彰氏の四人である。中島氏は北海道新聞をはじめ、主催紙に観戦記を書くことになっている。私とちがって本物の観戦記者である。

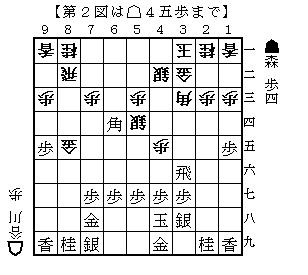

谷川は3四の歩を守らなかった。6三に銀を進出させた。

その前後に森がもどって来た。袴をさばいてあぐらを組むと、盤上に目をやってひとりごちた。

「タテ歩を取らせる作戦か・・・」

これが森の、ひとりごとの第一声である。かたわらのミネラルウォーターの瓶をつかみとると、しばしレッテルに目をやって、ふたたびつぶやく。

「大雪山か・・・」

ミネラルウォーターは「大雪山の名水」というものだった。

午前中の森のつぶやきは、ひとりごとの序の口だった。この日、私は、じつにさまざまな森のひとりごとを聞くことになる。

谷川はといえば、二日にわたる対局の最中、一度としてひとりごとは言わなかった。谷川は記録係に何度か消費時間をたずねた。女中さんが間食の注文をとりにくると、それに答えた。それだけが、谷川が口にした言葉である。声も静かだった。

挙措ももの静かである。森がどっとあぐらを組むのに引きかえ、谷川は目立たぬようにあぐらを組む。意識してのことではあるまい。名人を二期つとめた青年が、自然に身につけた立居ふるまいのように思えた。

棋士のあぐらは意外であったが、二日間も正座で通せるものではない。足が疲れては思考力にもひびくだろう。洋服とちがって、袴はあぐらを包みかくしてくれる。その点、棋士が和服でタイトル戦にのぞむのは理にかなっている。和服は単に棋士の正装ではないのだった。戦闘服の役目も果たしているのである。

脇息も伊達に置いているわけではない。考え、らくな姿勢をとるために置いてあるのだ。

森は、しばしば脇息にもたれた。片腕を投げかけることもあれば、指先でこつこつ脇息をたたきもした。筋肉質の森の腕はみごとに陽に灼け、手も肉厚である。谷川は色白で、指もほっそりと長い。谷川がその手を脇息にかけたことは、ほとんどなかったように思う。ときどき扇子をぱちぱちと閉じたりひらいたりした。それが谷川の目につく動きだった。

谷川の扇子には「静慮断行」としたためられていた。ひところ、谷川が好んで揮毫した「飛翔」にくらべると「静慮断行」には名人に復位した谷川の成熟と気概をしのばせるものがある。静かにおもんばかって、ことを決する・・・。この第三局において、谷川は扇子の字句どおりの戦いを見せるのである。

(後編につづく)

—–

原田康子さんは、二日間、盤側を離れることがなかったという。

新聞観戦記を担当した中島一彰さん(将棋マガジン編集長)は、この号の編集後記で次のように書いている。

超多忙中にもかかわらず、盤側記を快く引き受けてくださった、作家の原田康子さんとご一緒させていただきました。

”本物”の勝負の迫力を、原田さんは、二日間盤側を離れることなく観戦。終始、厳しい視線を送っていました。

私は、その原田さんの姿に、”本物”の迫力を感じたのでした。