昨日からの続き。

小池重明が最も苦手としていた真剣師たち。

将棋天国1979年10月号、湯川恵子さんの「将棋隊来客簿 真夜中に来た真剣師」より。

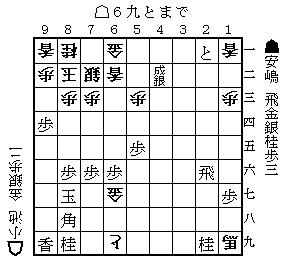

文中、必至=湯川博士さん、山田隆二郎=安嶋正敏さん、藤川=ジョージ(故・吉田穣児さん、将棋スナック・桂馬=将棋スナック・リスボン)。

その夜。

隣町の支部の人が来たのは、夜中の12時を過ぎた頃だった。一人かと思っていたら、三人だった。中年二人に年寄り一人。中年の一人が、以前山田と指したことがあるとかで積極的に口を開いていたが、山田のほうは忘れてしまったのか、「どうも・・・」ぐらいのあいさつで、終始眉ひとつ動かさなかった。この中年が、ふと気づいたように、

「で、こちらの方は?」

と藤川のほうを見た。必至が、ええ、山田さんと一緒に見えた方で、藤川さんとおっしゃいます、と紹介すると、中年氏はわかったふうにしきりにうなずいて、

「で、もちろん将棋はお指しになるんでしょうね」

と言いながら、じゃ私が一番お願いしましょうと、さっさと藤川の前の盤に座った。三人の間ではタクシーの中で話がついていたらしく、もう一人の中年が、

「よろしいでしょうか、ぜひ一局・・・」

と、山田の前に進んだ。してみると、この中年が三人の中では一番強いかも知れない。

夜中にいい年した男が三人もやってきて、だれ一人手みやげも持って来ないのにイヤ気がさして、私は2階に引き上げようとした。その時、それまで黙って座を伺っていた様子の年寄りが、思い切ったように口をひらいた。

「あのォ、藤川さん・・・とおっしゃいましたか」

えっ、と藤川が顔を上げて年寄りを見た。

「あっ、やっぱりそうだ。藤川さん、確か10年ぐらい前川崎によく来とられましたね。あなたですよねぇ」

「どなたさんでしたっけ」

「いえ、藤川さんのほうは私のことなんかご存知ありませんでしょうが、私はよっく存じ上げとります。私もあの自分は例のクラブに通いつめておりましたもんですから」

「それは・・・どうも」

藤川の顔の表情がかすかに動いたが、すぐに消えて元の盤面のほうに向き直ってしまった。

「ああ、やっぱりそうだった。最初来た時、もしやとは思ったんだが、まさかねえ、こんなところでまたお目にかかるとは・・・・・・ちょっと、そこ、ダメダメ、勝負になんないよ、角落ち角落ち、私しゃ藤川さんの将棋、よおく知ってるんだから」

おしゃべりの中年がびっくりして年寄りと藤川とを見比べていたが、自分の局面を指さし、

「だって、みてよォ、いいとこなんだけどなァ」

「ダメダメ、この藤川さんって方は、あんた方とは違う人なんだから。角落ちだってどうかねえ」

と年寄りは首をかしげた。本気らしい。

川崎とは神奈川県の川崎市で、そこには昔有名な真剣クラブがあった。そこでは誰でも真剣(賭け将棋)しか指さない。

おしゃべりの中年はまだ信じられないといった様子だったが、それでも黙って駒を並べ直した。藤川も黙って駒を元通りに直し、駒をつまんで箱に入れた。

私は夕べの藤川の受けの銀打ちをまざまざと思い出していた。

K氏との勝負は、都心にある将棋スナック「桂馬」にて朝10時からと聞いていた。もうこれっかぎりで、山田とも藤川とも会うこともないかもしれない。私は珍しく早起きして朝食の支度をととのえた。

食事中、

「山田さんもひとつ、将棋で全国行脚をしてみたらいかがですか。僕も旅が好きでよく出かけますけど、ただの旅じゃつまんない。これでもうちょっと将棋が強かったら、もう、駒袋ぶら下げてどこへでも飛んでっちゃうんだけどなあ」

必至が冗談めかしてそういった。これで、彼がもうちょっと将棋が強かったら、私も本気にしかねないが、なにせ、全然・・・。心配なし。山田、何と答えるかと思ったら、

「いや、地方へ行っても食うことから泊まることから考えたら、経費がかかり過ぎちゃってね」

私は一瞬、他人の家にいながらよくもそんなこと言えるわと思ったが、山田はぶこついけれどよく見ると童顔で、一生懸命真じめに答えてくれたのがわかった。やっぱり正直な人なのだと思い直した。なんとなく、藤川だったらどう答えるだろうかと考えていたら、

「きょう勝負が終わったらね、もし良かったら今夜でもあしたでもここで他の人を呼んで下さって、あの、お相手してもいいですよ」

と、藤川が言った。私はギクリ、とした。

「あ、あしたはねぇ、残念だけど僕、宇都宮のほうへ出張しなくちゃなんないんですよ。そいでウチのやつも何だか女性将棋愛好会なんかやってるんですけど、そっちのほうの用で、どこかの大学と対抗試合があるんじゃなかったっけ!?」

あしただったよな、あれ、と私に確認した。

彼の宇都宮も私のほうの対抗試合も本当のことで、私は、ああ助かったと内心胸をなでおろした。

二人が出かける時、必至も野次馬根性でくっついて行った。山田のこんもりした背中を見て、私はあわてて「頑張って下さい」と声をかけたが聞こえなかったらしい。来た時と同じ格好で、サンダルばきに両手をぶらりと下げてふり向きもせずに行ってしまった。

しばらくして、茶の間に藤川の本が残っているのに気がついた。忘れていったに違いない。(あとで新潟まで送ってやろうかしら。住所も聞いてなかったなあ。)

つづく

——

私も湯川さんの家には何度も遊びに行ったり、泊まらせて頂いたりしている。

土曜日の午後2時頃に和光市の湯川さんの家に行き、会報の原稿の作業などをやって、夕方から楽しく飲んで、飲んで、飲んで、寝て、日曜の朝。

恵子さん手作りの料理と博士さん手作りの料理と出していただいて、話も面白くとても楽しい雰囲気。

朝ごはんも美味しい。

非常に居心地の良い環境であることは絶対に間違いない。

吉田・安嶋組にとってもそうだったのだと思う。

—–

それにしても、文章からのニュアンスでは、この頃の湯川家では深夜0時からの来客があるのが特別ではなかったような雰囲気があるわけで、あらためてすごいと思う。

1979年の湯川家には、博士さんのお母様、博士さん・恵子さんの二人の小学生のお子さん(姉弟)も住んでいる。

博士さんも恵子さんも色川武大さんの『怪しい来客簿』が大好きなので、湯川家版の”怪しい来客簿”を楽しんでいたような雰囲気もあるが、この時の吉田・安嶋組ばかりは別格であったようだ。

—–

3年前だったか、湯川恵子さんと、たまたまお子さんを連れて里帰りしていた長女の涼子さんとの会話。

涼子「あれ、このクロスワード難しいな。”シ”で始まる5文字の単語って・・・・・・”シンケンシ”かなぁ、、、ああー、でもこんな言葉一般的じゃないよね」

恵子「あんた、そんな言葉が身に付いているの!?」

—–

湯川博士・恵子夫妻は、お子さんに将棋を教えて強くしようと決めていたのだが、教え役の恵子さんが、指しているうちに200%本気を出してしまい、子どもたちを惨敗させてしまうことが続いた。

おかげで、姉・弟は、将棋から離れていったという。

—–

湯川恵子さんの棋風は、序盤や中盤での不利な局面を、終盤で逆転するというもの。

そういう意味では、真剣師の棋風に近いのだと思う。

—–

吉田穣児さんが忘れていったのは「自衛隊のクーデター」という本だったと恵子さんは語っている。