将棋世界1986年4月号、奥山紅樹さんの天才少年激突三番勝負第2局〔羽生善治四段-阿部隆四段〕観戦記「若者は荒々しく立ち去った 『順位戦で会おう』と言い捨て……」より。

ゼンジの右手がすばやく動いた。ひゅう、うィン。時間をするどく切り裂く音。角駒からのエネルギー波が、タカシの目の前でぱっと割れた。青い粒子が視界を覆う。見えない。敵が見えない。電磁バリアの束が羽生の姿を押し包んでいる。

―どこだ。出てこい!

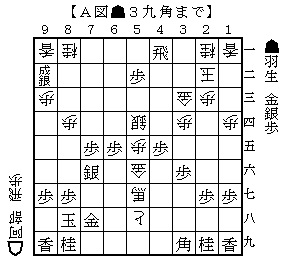

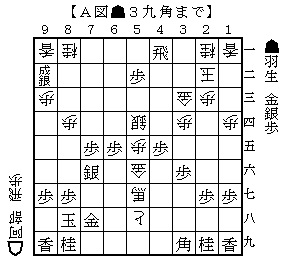

タカシは叫んだが、意識が異次元空間にTripし、声を結ばない。みるみる波打って飴のようにねじれていく盤面の上に、タカシはA図を見て取った。

―何という奇怪な局面だ。大駒をタダ捨てる▲3九角…これは時間圧縮バリアの上に成立したまやかしの一手だ……こんな幻術がハングリーなおれに通じると思うのか!

タカシは指先に理力を集中し、青いバリアの向こう、ゼンジの潜む時空を焼き切ろうとした。ぷつん。聴覚が切れた。すさまじい念力集中により、時間の底がふつふつと滾り白熱していく。

「30秒……40秒……」

出てこいハブ・サイボーグ。知恵の化けものめ!おぼろおぼろと現れてくる駒を次々に撃ちながら、宇宙戦士・タカシは、空間の歪みに逃れようとするゼンジをけんめいに追った。―

(中略)

阿部の顔は、いわゆる人中に疣がある。一つの分野で天下を争う吉相だ。クレイと白、こまかなチェックを織ったスーツに紫色のネクタイ。ぐいと盤上をにらむ目には、

―きょうは攻めるぞ。

の気宇がみなぎっている。そのことが盤側に分かる。

相手にすばやい先制を許し、後手を引き続けた第1局は、阿部にとって納得のいかない結末だった。

―負けても勝っても……。

とことん攻め抜くのが自分の棋風ではないか、と阿部は思う。勝敗は一時の結果である。問題は自分の将棋を貫徹することなのだ。

まるで、なまぬるいミルクを腹いっぱい飲まされたような前局の気色悪さ。あれは自分の将棋ではない。

羽生は首をかしげたまま、ぷいと横を向いていた。相手が何を考えているかはほぼ察しがつく。

―たぶん、はげしい攻め合いに。

なるだろう、と羽生は覚悟していた。

(中略)

この激突企画、最初っから羽生押し出しキャンペーンの匂いがすると見たのは記者のひが目か。花道を行くのは羽生、舞台のそでからやにわに抜刀し斬りつけるのは阿部。役回りがおのずと決まっているおもむきだ。

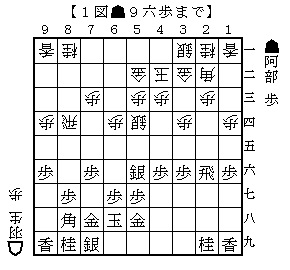

実際に1図あたりから、踏み込もうとうずうずしている阿部の表情が指し手に現れる。すばやい△7五歩から△5三角がそうであった。

(中略)

有望な新人が現れると周囲があれこれと論評する。まな板に乗せようとするのはきまって大人だ。対局する二人を見ながら、こんなことを考えた。

―若さは、それ自体けっして美しいものではない。気負い。ごう慢。観念論。世間知らず。甘え。劣等感……青春とはある意味で自己嫌悪の代名詞に等しい。

だがそれにもかかわらず、大人たちは若者をうらやむ。

なぜか。若者の手に持つ可能性の一冊がまぶしいのだ。まだ文字の書かれていない純白の一ページを、その白さゆえに大人たちは嫉妬する。

しかし―。

若者にとって可能性とは、逆に息苦しいほどのお荷物だ。未知をはらんだ白いページは、若者を不安に駆り立てる。彼は青春の戸口で、あまりにもはるかな行く手をみつめ、そっとため息をつく。

羽生よ、阿部よ、君たちは前方の峯から目を外らすな。観戦記者や先輩棋士の、うだうだした評言を無作法にけっとばし、あえぎながら走れ!

(中略)

〔4図以下の指し手〕

▲2六飛△4六歩▲4五歩△5五銀▲同銀△同歩▲4六金(5図)5図では阿部△1五銀もあった。以下▲2五飛△2四銀▲2六飛の千日手ねらいだ。「そんな手順、思ってもみなかった」と局後に阿部が言えば、羽生も「全然気がつかなかった」。互いに、

―この将棋は指せる……。

と元気印の大局観が、千日手の腐蝕を吹っ飛ばしたのである。

(中略)

〔6図以下の指し手〕

▲3三歩△同金▲4一飛△1四歩▲3六歩△5七角成▲3九角(7図)息づまるような寄せ合い、しかし、△5七角成を実現して、阿部の手勝ち!誰もがそう思った。

この時である。冒頭に紹介した”奇怪な局面”が出現したのは……。

〔7図以下の指し手〕

△3九同馬▲3一金△1三玉▲2一金△2四玉(8図)阿部の持ち時間が切れた。秒ヨミがはじまる。▲3九角は、非勢の羽生が「これしかないと信じて」決行した最後の勝負手だった。

何だ、こんなもの。阿部は力強く取ったが、敵馬の移動を見て羽生の放った▲3一金が完全に阿部の意表を突いた。

気がついてみると、相手の寄りつきが早い。手勝ちが手負けになりかねない。△1三玉から△2四玉。秒ヨミに急き立てられ、ふらふらと早逃げした”手の調子”が、どんでん返しの致命傷……。

阿部「△1三玉では△6六馬も考えたが……▲7七銀△6九角▲7九金△6八飛のスジや、△6六馬に▲9八玉とかわされる順……あれやこれやの思いで頭がカッとなった……(吐き捨てるように)私はあほうです」

△2四玉では△3二金が正着。「それが最初の直観だった」と阿部。「ええ、それで負けだと思ってました」と羽生。

―(△2四玉のところ)△3二金▲4四飛成△6八と▲同金△3八飛。

この順で阿部勝利は不動だった。手順中△6八とが以下▲2五桂△2四玉▲3五銀△2五玉▲3四竜△3六玉▲2六銀以下の自玉詰みを消した「詰めろ逃れの詰めろ」。阿部は確実に勝っていたのだ。

〔8図以下の指し手〕

▲1一金△2九馬▲2六香△2五桂▲3七桂△3五歩▲2五香(投了図)まで109手にて羽生四段の勝ち

7図―8図―投了図への指し手を、読者よ再度たしかめてほしい。阿部の寄せを遅らせ、時間を歪ませる▲3九角と、敵玉との空間に打ちつけた▲3一金。

2手連続のコンビネーションが、城の南北から同時に行動を起こしたような力強い逆転術である。

▲2一金―▲1一金。駒を補充する相手を見て、阿部は「そんな手が間に合ってしまうのか」と内心がく然としたのではないか。後手にとって、なにがなんだか、わけの分からない間に逆転の幕が下りたのである。

投了した瞬間、阿部の口元はひん曲がっていた。「勝ちやと思うけどなあ。△3二金引いて△6八とで」と阿部。羽生が口の中で何かを言ったが聞こえない。しばらくして小声で「▲1一金では▲3七桂△3二金▲1六桂で良かった」と感想を言った。

「私はあほうです」。阿部は悲痛な調子で繰り返した。なりふりかまわぬその声は中年記者の胸を打った。

(中略)

対局終了後、関係者がそろって近所のレストランへ入った。阿部は自分で自分に腹を立て、怒りを押さえ切れないといった風情だった。

「よし……こんど順位戦で当たりたいな。そこで会おう」

阿部は、羽生善治の顔をまっすぐに見つめて言った。「ええ」羽生は小さな声で応じた。

街路へ出ると、2月の冷えびえとした闇が私たちを待っていた。さようなら、気をつけて。肩を怒らせるようにして、大またで関西に去っていく阿部の背に、逆転の口惜しさがなまなましくただよっている。

—–

将棋世界1986年4月号、二上達也九段の「羽生-阿部戦を見て」より。

相手が足をすべらせている

羽生と阿部君の二局を見てみると、羽生の荒っぽい指し方に阿部君がとまどって、足をすべらせてるみたいだな。羽生は終盤に相当な自信を持っていることは分かるが、序中盤は、まだまだ荒っぽい。もう少し受けにもいいところのある将棋かと思っていたが、そういう持ち味はこの二局には出なかったようだ。まあ、今のうちは自分の思ったように指していればいいだろうが、いずれ上位と当たるようになれば、もう少し考えることが必要になってくるだろう。

将棋の手でいえば、中盤▲2六飛と歩の頭に飛車を逃げた手。熟考して最善と読んだ上ならともかく、筋としてはこんなところに逃げる手はないからね。こういう無雑作に見えるところがあれば、終盤の▲3九角みたいな、やけに派手な手も出る。この▲3九角にしても、一体どの程度読んで指したのか知りたいところなのだが。まあ今は才分だけで指してる感じ。それが身についたものにはなっていない。

四段になって8戦全勝? それは相手がどうかしてるんじゃないかな。本人は喜んで指してるだけなのだから。ただ、上にくる人は相手にも恵まれる運みたいなものもありますよ。彼がタイトルを争うようになるころは、米長も中原も、だいぶくたびれてるだろうからね。(笑)

—–

奥山紅樹さんらしい、非常に個性的な観戦記。

”奥山紅樹”は、赤旗の記者であった下里正樹さんのペンネームで、下里正樹さんは『悪魔の飽食』シリーズを森村誠一さんと共同執筆したことでも知られる。

—–

羽生善治四段(当時)にとってはこの対局が四段昇段後3局目となる。(2局目が公式戦第1局となる王将戦対宮田利男六段戦)

後に羽生マジックという言葉が使われるようになるが、▲3九角は、相手が間違いそうな可能性を発生させる羽生マジックということができるだろう。

そういう意味では、公式戦ではないものの、四段昇段以降、初めて現れた羽生マジックと言って良いのかもしれない。

—–

羽生四段の師匠である二上達也九段の「羽生-阿部戦を見て」、このような言葉が、本当の意味での激励なのだと思う。

二上九段の「上にくる人は相手にも恵まれる運みたいなものもありますよ。彼がタイトルを争うようになるころは、米長も中原も、だいぶくたびれてるだろうからね」は非常に深い意味を持つ。

二上九段は、入門から八段まで6年間という最短記録を持ち、24歳でA級八段、タイトル戦登場回数26回、タイトル獲得5期、一般棋戦優勝5回、A級在籍通算27期の名棋士。

しかし、大山康晴十五世名人には分が悪く、通算成績で45勝116敗、タイトル戦登場26回のうち20回が対大山戦で、大山名人からのタイトル奪取は2回にとどまった。

二上九段の全盛期を大山十五世名人が押さえつけてきた形だ。

そのような背景もあるので、 「上にくる人は相手にも恵まれる運みたいなものもありますよ。彼がタイトルを争うようになるころは、米長も中原も、だいぶくたびれてるだろうからね」は、二上九段だからこその大局的な視点、実感ということができるだろう。