近代将棋1988年8月号、故・横田稔さんの第11回若獅子戦〔森下卓五段-佐藤康光四段〕観戦記「一瞬のポカ」より。

佐藤が対局室に入ってきた。一昔前のリクルートルックといった紺の背広を小さな肩が支えている。やや傾いた首に紺とえんじのストライプのネクタイ。木綿の白い靴下がいっそう学生っぽさを強調していた。育ちのいい優等生タイプ、エリートのイメージを抱いていたのでその素朴な感じは意外であった。故・塚田正夫名誉十段の若いころそっくりだという評がどこかにあったのを思い出した。

手には扇子と、これから銭湯にでも出かけるような白いタオルをぶらさげている。

(中略)

まだまだ背広姿が板につかない佐藤に対し、プロ5年目の森下は貫禄十分だ。といってもまだ21才なのだが、落ち着きを感じるのは、はちきれんばかりの太い太腿のせいばかりではないだろう。

17才で四段になった直後に八ヶ岳のアマプロオープン戦に出場してくれたときから、将棋ジャーナルの企画で森下さんとは何度か接触を持った。そのたびごとに、たとえばハガキ一枚にしても隅々まで行き届いた文面で書かれているのに感心させられた。商売柄いろいろな方からの手紙を目にすることが多かったが、こういった完璧な礼儀正しさはまず五十代以上の年配者に限られていたものだから強く印象に残っている。かといってよくいる礼儀正しくておとなしいけれど何を考えているか分からないといったタイプではない。思ったことははっきりと口にする。

A図は、本誌6月号の若獅子戦、日浦・羽生戦。ここから△2四歩~△2三金~△3二玉の構想が素晴らしく、日浦をして「羽生とぼくとではモノが違う」と嘆かせたのだった。ところはそのことを書いた観戦記の鈴木宏彦さんに森下がかみついた。

「日浦君は勉強不足です。あの羽生君の手順は、ぼくが指した手そのままなんですから」

日浦と森下は同じ昭和41年生まれ。羽生だ森内だ先崎だ村山だ佐藤だと十代ばかりがもてはやされる将棋界に、いちばんいらだたしいおもいをしているのは、いわゆるおじさん棋士たちではなく、二十代タイトル保持者と彼らとにはさまれた森下、日浦といった年代なのかもしれない。

森下にとっては自分の指した手が羽生の手にかかると注目される苛立たしさとともに、羽生に白旗をあげるような発言をした同年の日浦に対する友情、というより連帯感のようなものの裏返しが二重に重なっての抗議であったろう。

(中略)

佐藤はくだんのタオルで一手ごとに手を拭く。一手指すたび丁寧にそれをやる。これではハンカチではすぐにくちゃくちゃになってしまう。タオルでなければいけないわけである。

(中略)

△6三金で桂跳ねを急ぐと▲7五歩と桂頭を衝かれる手がある。すでに攻守は逆転していた。タオルを口にあて小刻みに体を揺すって長考に沈む佐藤。しかしやはり手段はなかった。△8五歩と手待ちに出る。

つんと三角にとがった鼻をつまんだ森下。窓からの初夏の陽光に手の甲のうぶ毛が白く光る。熟考で▲7七角。

佐藤が再び長考に入った。大きな耳。もみあげの下がひくひくと動いている。膝頭を小さくくっつけた上に、ちょこんと両手を載せて、まるで指導対局を受けているようだ。

(中略)

三時のおやつが盤側に供された。まずおしぼりがでてくる。タオル持参の佐藤がこれを使わないのは当然だが、つぎつぎに出てくる菓子類にもまるで手をつけない。くらべて森下の食欲のすさまじいこと。まずかメロンをペロリ。ひとくちサイズのせんべい、もなか、まんじゅう、ゼリーとぽんぽんと口にほうり込んでゆく。

(中略)

本格的戦いを前に、一歩得に等しい戦果をあげた森下。しかるにこの優位が森下を地獄の底にひきずりおろすことになる。

(中略)

森下の目をふさいだのは、彼の鋭敏な形勢判断であった。まるまる一歩の得は彼の将棋観からすれば勝ちにも等しい。森下の鋭さがかえって彼の首に刃を立てることになったのである。

そしてもうひとつ付け加えるのなら十代棋士への苛立ちと意識過剰。

タオルの中に顔を埋めて考える佐藤。▲1三歩の垂らしをて抜いて△7五歩。着手が終わるといったん下に置いたが、▲1五香を見て再びタオルで顔の下半分を覆ってしまった。上目づかいに眼鏡だけが鈍く光る。何かを確かめている。

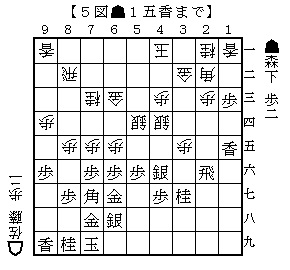

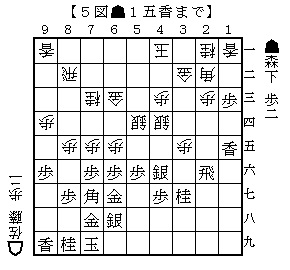

5図以下の指し手

△7六歩▲同金△7五歩▲同金△3一角(6図)△7六歩と取り込まれて、森下が「フーッ」と大きく息を吐いた。神経質そうに眼鏡に手をやる佐藤。ここに来てはじめて見落としに気付いた森下だったがすでになすすべはなかった。

タオルのなかに顔を埋めたまま佐藤の△3一角が指された。チッと小さな駒音だった。

6図で金が死んでいる。金を引けば△7五歩まで。それだけではない。△3一角は端の歩取りから先逃げしているのである。金が死ぬというだけなら、結局金桂交換にすぎないのだからまだ罪の軽い見落としだった。何手もかけた端攻めを先手であっさりかわされてしまうのが痛いのである。結局終局まで▲1二歩成の機会は森下に訪れない。

6図以下の指し手

▲3三歩△同桂▲7四歩△7五角(棋譜略)見落としを覆い隠すようにノータイムで放たれた▲3三歩に、タオルを捨て扇子を鳴らしだした佐藤。やがてその扇子も畳の上におちる。小道具がなくなるとまるで有能な内科医が患者をみとるような顔になっていた。大手製薬会社に勤務の父君を持つイメージ通りのエリートの顔だ。5分で同桂。ウンとも溜息ともつかぬ声を出した森下。

(中略)

桂を奪い△3六馬とあて返して、タオルの間から再び視線が飛ぶ。飛を逃げれば△5三銀と引かれて完封されてしまう。断固▲4四桂だ。すでにくしゃくしゃになっているタオルを、お腹とももの間の四十五度の空間に押し込め、「五十秒」の声で、△2七馬と飛を奪った。

(中略)

佐藤はもちろん読み切っていた。五十五秒まで確かめて金を打った。すぐに、「負けました」

と返した森下。投了は早いようだが、攻めが切れてしまっていてはどうしようもない。佐藤もここで投げると思ったといっている。

(中略)

感想戦がはじめると、風貌と異なる低音の声で再び驚かされた。田村正和の真似をしたらうまそうな渋い声である。

佐藤康光。まだ十八歳と八ヵ月である。

—–

それぞれの対局者の息吹が聞こえてきそうな、臨場感あふれる観戦記だ。

—–

佐藤康光九段が四段になったのは1987年3月のことなので、この対局が行われたのは、それから1年と少し後のこと。

佐藤康光四段(当時)が貴公子風ではなく素朴に見えたのは、銭湯に持っていくような白いタオルを手にしていたことが大きかったのかもしれない。

—–

紺のスーツなので、ブルー系かグリーン系のタオルであれば、それほど目立たなかったと思う。

あるいは、真っ赤なタオルや鮮やかなピンクのタオルであれば、何かの強い主張が背景にあるのかなと思いながらも、それはそれでそうなのかなということになる。

白いタオルであったことが、逆に、最も強いインパクトとなって横田さんの目に入ってきたのだろう。

—–

故・横田稔さんは将棋ジャーナルの編集者を長く務めており、将棋ペンクラブの会報の初代編集者でもあったが、非常に残念なことに、この数年後に若くして亡くなられている。