近代将棋2002年3月号、神吉宏充六段(当時)の「関西マル秘情報」より。

先ほどから登場している井上八段は、加古川在住の棋士だ。地元の将棋クラブや将棋イベントには欠かせない存在で、明るく楽しいキャラクターは関西でも地元でも人気者。一度は井上独特の関西弁と聞いて欲しいものだ。

さて、村田四段に振られて、私は妻と子、井上八段は奥さんを連れて、計5人での食事会となった。

その席で少し酒が入ったからか、ケイタ先生「ワシ、年末にエライポカやってまいまして……」と切り出した。

年末と言えば最後に井上が戦ったのはB1順位戦で神谷広志七段との勝負。そこで「棋士になって初めての経験してしまいましたわ~」という一手を指してしまう。

え?どんな手って。そりゃ、皆さんきっと一度はやったこともあり、やられたこともあるアレですがな!

「へえ、王手飛車に掛かってもたんですわ」と嘆く。なんでも8五飛戦法で4一玉のナナメの筋がスカーと開いていたのをうっかりして、△6九飛と打ち込んでしまったというのだ。神谷七段は首をびねりながら▲9六角と王手飛車。ケイタは思わず「アー!」って叫んでしまった。

「そりゃもう、飛び上がりました。だって作戦勝ちから盛り返されて、なんとか勝ちはないかと読みに読んで、この一手で勝負と打ち込んだんですから。それがなんと王手飛車や。もうワシいままでで一番ショックですわ。昔、小阪先生(七段)に必勝形の将棋を受けんでもええのに受けて、そんがまたタダ取られで必至まで掛かってしまうポカやりましたけど、今回のんはそれ以来ですわ。しかも順位戦や。ワシ、今年一年の集大成やと思って戦ったのに、集大成が王手飛車やったやなんて……もう立ち直られませんて、ホンマ」

よくプロが王手飛車を掛けられるのは、読み筋、わざと掛けさせて勝負で王手飛車を掛けた方が負けると言われるが、この井上先生の場合はホンマモン。角を打たれた瞬間投了となった。

私はあまりに気の毒なので、気分転換にとケイタをパチンコに誘ったが、そこでも瞬殺され、さらにショックは重なるのであった。次は二歩やな。

——–

どのような手だったのだろう。

近代将棋2002年4月号、鈴木宏彦さんの「プロが大ポカを出すとき」より。

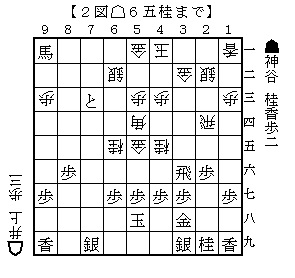

2図は昨年末に行われた井上慶太八段と神谷広志七段の対戦(B級1組順位戦)の終盤である。

2図の△6五桂に後手の井上八段は1時間20分という大長考をした。△6五桂のところ、△5七桂成▲同玉△3六角(後手狙いの攻め)は、その瞬間▲6二とと銀を取る手がある。これは9一の馬が5五の金に当たっているので、際どく先手玉が寄らないのだ。

そこで井上は考えた。△6五桂が苦心の1手。その狙いは▲6九桂△5七桂左成▲同桂△3六角(3図)という手順にある。

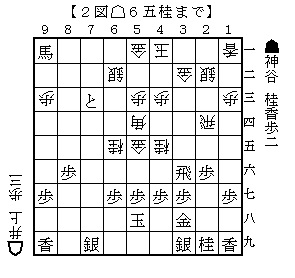

3図で今度▲6二となら、△5六金と出る手が厳しく、後手が勝つという仕掛け。したがって先手は▲3六同歩と取るしかない。以下、△5七桂成▲同玉△6九飛と進んで4図。

この4図が実現したとき、井上は勝ちを確信していたという。2図から△5七桂成▲同玉△3六角▲同歩△6九飛と進めば、やはり4図になるのだが、これだと前述の▲6二とがある。それを△6五桂▲6九桂の交換を入れることによって、▲3六同歩を絶対の1手にすることに成功したのだ。4図で▲6八銀なら、△4五桂▲5八玉△9九飛成で後手の勝ち。プロとして、まさに会心の読みだったに違いない。ところが……。

たった1手。読みに読んだ井上八段にはすごい見落としがあった。

「あああああああああ」

深夜の将棋会館に井上の叫び声が響き渡ったという。

「△6九飛と打った瞬間、見落としに気がついたんですわ。相手の神谷さんも何ごとが起きたのかと思ったらしいけど、そりゃ気がつきますわ」

井上八段が見落としていたという手はもうおわかりだろう。4図では▲9六角の王手飛車がある。その▲9六角を指されて、井上の投了となった。もちろん、後手のなすすべはない。

結果的に見ると、井上の長考は全く意味がなかったということになる。そもそも、2図からすんなり△5七桂成▲同玉△3六角▲同歩△6九飛と進んだとしても、やっぱり▲9六角の王手飛車があるから、その読みは根底から誤っていたのだ。あとになって考えてみると、2図の数手前の局面が問題で、ここではすでに後手の勝ちはなくなっていたのだという。

「四段になりたての頃、早指し戦の予選でただのところに角を打って負けたことがありますけど、それ以来の大ポカですわ」と井上八段。

確かに、プロも人の子である。だが、超人的な読みを誇るプロが、たった1手の王手飛車をうっかりするとは……。人間とは不思議な生き物だ。

——–

非常に巧みな妙手順を読んでいただけに井上慶太八段(当時)のショックは大きかったことだろう。

——–

4図で先手の歩が9七ではなく9六にいれば王手飛車はかからなかったわけで、序盤に9筋の歩の突き合いがあったならば井上八段の思い通りになっていたことになる。

しかし、このような局面を想定して序盤に端歩を突くわけでもなく、本当に運が悪かったのだと言えるだろう。

——–

神吉宏充六段(当時)が書いた井上八段の叫び声よりも、鈴木宏彦さんが書いた叫び声のほうが「あ」の数が多いというのも、なかなか異例なことだ。