倉島竹二郎さんの「昭和将棋風雲録」より。

私は昭和7年から昭和10年までの3年間、溝呂木家の2階や3階で行われた多くの勝負を観戦した。飯塚七段が対局中南京豆を食いすぎて鼻血を出したこと、徹夜の神様といわれた斎藤七段が夜がふけて相手に疲労の色が見え始めるころから急に元気づいてきたこと、石井秀吉六段が清水の次郎長伝で八丁荒らしと称された講談の神田伯山と顔から声までそっくりであったこと、明治時代に鳴らした寺田浅治郎五段の子息で当時ただ一人の二代目棋士だった寺田梅吉六段が幼少から勝負の世界で育ったとは思えないほどものやさしい人柄であったこと―その他さまざまな思い出が残っているが、私の最も印象の強かったのは名古屋の盲人棋士時田慶三郎六段の対局姿である。いや、時田六段よりも、時田六段につきそっていた時田夫人の姿である。

時田夫妻は上京すると、手土産を持って市川の大崎邸と私の家に挨拶にやってきた。当時は対局がいまほど多くなく、地方棋士が東都の棋戦に登場することはごく稀で、時田六段は非常に感激し、また意気込んでもいたのだろう。時田六段は中年から失明したそうで、生まれながらの盲人のように勘の働かないことを私にこぼしていた。が将棋にはかなり自信があるようすだった。時田夫人は年配ながら清楚で美しい人であった。

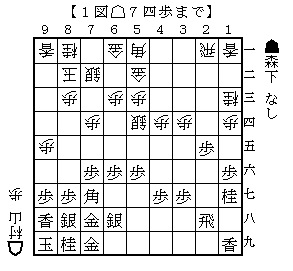

「国民新聞」棋戦の時田六段の相手は、大崎門下の平野信助六段であったが対局に際して時田六段は平野六段に断って持参の駒を使用した。それは普通の駒よりも大きく、また字を特別深く彫った彫駒であった。対局のやりかたももちろん変わっていて、相手の指し手は傍につきそった夫人が3二金とか4一玉と符号で教え、時田六段が指すと「☓☓歩でございますね」と念を押し、駒の姿が乱れているとそれを直したりした。当時は相掛かり全盛時代で、序盤のうちは先後ともあまり変わった趣向には出なかったし、また時田六段は序盤は相当明るいようであった。が、中盤から終盤の混戦状態になると、目で見て指すようなわけにはいかず、時々相手の駒にさわり脳裡にある盤面がまちがっていないことを確かめようとした。そのうちしだいに勘が鈍ってきたらしく、手を伸ばす度合いが激しくなり、ついには一手ごとに相手の駒に手を触れる始末となった。むろん時田六段の苦戦であった。黒眼鏡をした時田六段の顔色が蒼白になり、額には膏汗が浮かんで見るに忍びない気がした。それよりも痛ましかったのは時田夫人の姿で、時田六段が苦戦に陥ってからの夫人の顔には全然血の気がなくなり、ハンカチを両手で絞るようににぎりしめながら、しばしばいかにも怨めしそうに平野六段を見た。私は鬼女の面を思い浮かべて凄惨な気がした。観戦の私でさえその場を逃げ出したいほどだったから、平野六段はさぞかしやりきれなかったであろう。

時田六段は「国民」棋戦ほかにも2、3局指したが、一度も勝てずじまいで名古屋に引き上げた。天分はたしかに豊かのようで、非凡な着手が随所に見うけられたが、失明のハンディキャップはどうしようもなく、序盤優位に立った将棋も中盤の肝心なところで落手(ポカ)を出して、逆転させられてしまった。目が見えたら八段にもなっていたであろう。惜しい人であった。

いつだったか、時田六段の話が出たとき、渡辺名誉会長もその節に指した一人であったとのことで「新聞に出る将棋に八百長も指せないし、あんな困ったことはない。しばらく奥さんの怨めしそうな目つきがちらついて、どうも寝覚めが悪かった」と、こぼしていた。

——–

夫婦一緒になって戦っている様子が心を打つとともに、時田夫人の気持ちを思うと、本当に同情してしまう。

もし棋士の奥様が対局中に対局室にいたならば、自分の夫が非勢な局面になったら、時田夫人と同じような表情を相手棋士に対して向けるのではないだろうか。

それが人情だし、それが夫婦だと思う。

——–

平野信助六段は丸田祐三九段の師匠。

渡辺名誉会長は渡辺東一名誉九段のことで、二上達也九段、北村昌男九段、佐藤大五郎九段、勝浦修九段の師匠。羽生善治名人、森内俊之九段の二人の永世名人の祖父筋ということになる。

対局中南京豆を食べすぎて鼻血を出したことがある飯塚勘一郎八段は大友昇九段の師匠。森雞二九段、郷田真隆王将の祖父筋。

徹夜の神様・斎藤銀次郎八段の孫弟子が所司和晴七段。渡辺明竜王、松尾歩八段、宮田敦史六段、石田直裕四段、石井健太郎四段、近藤誠也四段は曾孫弟子になる。

講談の神田伯山とそっくりだった石井秀吉七段は佐瀬勇次名誉九段、斎藤銀次郎八段の師匠で、孫弟子、曾孫弟子、玄孫弟子は数えきれないほど多い。

——–

これまでは戦前の将棋界にはそれほど興味が強かったわけではなかったが、倉島竹二郎さんの著書を読んで、それが本当に面白くて、最近、戦前にも目を向けるようになっている。

倉島竹二郎さんの棋界に対する功績は本当に大きかったとあらためて感じさせられる。