将棋ジャーナル1985年11月号、小池重明氏の「すべてを告白します(2)」より。

生と死のはざま

昭和四十八年だったか、私は突然十四歳も年上の女性とはげしい恋に陥った。

相手の人は、御主人の倒産劇に巻き込まれて表向きは協議離婚の形をとって別居していたが、実際はレッキとした人妻だった。最初その身の上に同情していたのだが、気がついてみると愛情に変わっており、あっというまに抜き差しならぬ関係になっていた。

私たちは顔見知りや何かとしがらみが多くて住みにくい名古屋を捨て、東京に駆け落ち同然の姿で出奔した。もちろん両親は反対だったが、もはやブレーキは利かなかった。

上京すると、丸っきり知らない場所はなにかと不安ということで、松田先生が住んでおられる千葉県市川市に新居を構えた。私は運転手として生計をたてることを考え、さる運送会社に就職した。

一人で北海道の釧路までトラックを運転して行ったことがある。

東京から青森まで八百キロ、函館から釧路まではせいぜい二、三百キロ位と思っていたら、とんでもなく、東京から青森までの距離とあまり変らない。合わせて片道一千五百キロ、往復三千キロの旅だった。この間たった一人で車を運転するわけだ。孤独で、単調で、いい加減嫌になる。しかし、他に金になる特技をもっていない悲しさ、たとえ苦しくても運転手として頑張るよりほかなかった。

やがて家内は妊娠し、女の子が生まれたが、早産で九百グラムの体重しかなかった。未熟児専門の築地産院に入院したが、その中でもいちばん小さかった。それでも半年位は生きていたろうか、ふとした風邪をこじらせて肺炎になり、あっけなくこの世から去って行った。まことに風のように来り、風のように去って行った小さな生命だった。

相前後してポチポチ将棋を指すようになっていた。この頃、古沢文男氏が経営する新宿歌舞伎町の天狗将棋クラブで賞金大会があるのを雑誌で知った。二勝予選通過、本選トーナメントのシステムだった。ところがここでも本選一回戦に関則可氏と当ってしまい、いいところなしで負けてしまった。「やっぱり弱いのかナ」と思いながら帰途についた。その後暫くは運転手稼業が忙しく、あまり将棋に力を入れられなかった。

その後たまに関さんの経営する立川将棋クラブなどに顔を出していたが、本格的に将棋にノメリ込むようになるのは、昭和五十二年に古沢氏が天狗将棋クラブを改装してからだった。

この道場は徹夜歓迎で、寝具まで用意してあった。またおにぎりやおでんなどの食べ物もあり、道場に寝泊りして、そのまま一歩も外へ出ないで生活できるようになっていた。当然アマ強豪が集まり、真剣勝負も盛んだった。常連は木村慎治、吉田譲治、久保春男、伊藤秀一氏らで、いずれも錚々たるメンバーだった。また毎月一回賞金大会を開催するかたわら毎日優勝五千円のトーナメントがあり、仲間同士でしのぎを削ってこれを取り合った。当時奨励会員だった武者野勝巳五段や泉正樹五段らもよく出入りし、お互いに切磋琢磨する仲だった。

経営者の古沢氏は不動産業が本業だったが、相当の将棋キチで道場経営も同氏の道楽のようなものだった。そして日の当らない奨励会員やアマ強豪を可愛がり、よく面倒を見ていた。そんなところから私も古沢氏の知遇を得て、よくあちこち引き回してもらった。

沼津在住の歯科医、長尾盈先生のところへ吉田譲治氏と共に古沢さんのお伴をして行った時のことである。滝誠一郎六段や鈴木輝彦六段(当時二段)もちょうど来合わせており、良い機会だからと、鈴木さんの胸を借りることになった。私が二勝一敗、吉田さんが一勝で大いに面目を施した。

吉田さんという人は面白い存在で、木村慎治さんと同じく新潟の出身だった。全国的には全くの無名にもかかわらず、将棋は素晴しく強かった。私とちがって正統派のち密できれいな将棋で、私はひそかに「何というアカ抜けした感覚の持ち主だろう」と内心感服していた。ある日どちらからともなく誘い合って、ひと晩みっちり指したが、どこまでいっても勝敗が片寄らず結局指し分けで終ってしまった。近年消息不明だが、一部には有力な死亡説もある。確認する方法もないままに過ぎているが、同氏の健在を祈るや切である。

いったん将棋の世界へ打ち込んでしまうとこんなに面白いものはない。この頃、その道の大先輩である木村慎治氏に「真剣師心得」の教えを乞うたことがある。木村さんはたしか「昔のように羽振りのいいスポンサー筋は少なくなった。その代り、大衆化社会で若いサラリーマン諸君でも結構お小遣いを持っているので、焦らずに細く長くやるつもりでいけば、何とかしのいでいける筈だ」と力づけてくれた。

また大阪から久保チャンこと、快男児の久保春男氏が長逗留しており、同氏ならではの遊びのコツや人生勉強をさせてもらった。天狗クラブと同じビルの中に麻雀「東舟」があり、いつしか将棋に、麻雀に忙しく、仕事どころではなくなってしまった。

心配した古沢氏の好意で、同氏が経営する不動産会社を手伝うことになったが、なにしろ市川は遠過ぎることもあって、最初は一週間に一度は家に帰っていたのが、段々足が遠のいてしまい、金も不定期にしか入れなくなってしまった。

将棋サロン「リスボン」という夜の社交場に出入りするようになったのも、この頃のことである。

経営者の清水輝氏がなかなか出来た人物で、自己顕示欲が強く酒癖の悪い(もちろん私自身を含めての話だが)将棋指しや碁打ちの常連の集団をうまくリードし、何ともいえない解放された伸び伸びとした店のムードを作り出していた。また向う意気が強くて涙もろいママとも何となく気が合い馬鹿っ話に興ずるのが楽しかった。二上九段はじめプロの先生方も多勢あらわれ、その独特の風格は私の憧れをますます強くするのだった。

異色は碁の上村邦夫八段で、将棋もなかなか強く、将棋好きのプロ棋士(碁)を多勢連れてきた。日本アマチュア将棋連盟が

結成されたのもその頃で、御大の関則可専務理事はじめ柿沼昭治、村山功、村松卓理事、岸本王晴編集長(「将棋ジャーナル」初代)らが大挙してあらわれたりした。また熱烈な将棋ファンのヤマチャンこと山崎武氏が取り巻き連十数人を連れてきては大盤振舞いするのも名物だった。いつしか無類の酒好きになっていた私がこのような場に出没しないわけがなかった。それでも昼間は真面目に働いたが、夜ともなると指しては飲み、飲んでは歌うといった有様で、すっかり家庭をかえりみなくなった。

それでも、まだこの段階ではよかった。家内もある程度理解を示し、時たま元気づけてくれる電話をよこしたりした。

しかし、私は何という気が多い男か。

ふとしたことから、新宿のさる会社に勤めていた若い娘に魅かれ、いつのまにか彼女のマンションに泊ったりする深い仲になっていた。それにしても女の直感はすごい、と思う。一言も告白しないし、証拠物件のようなものは何にもなかったと思うのに、たちまち家内に見抜かれてしまった。灯ともし頃ともなると、会社の前にじっと張り込んで私が出てくると、そのまま黙って尾行したりするのである。

その位はまだそれでも我慢できたが、ある日私がいない留守に家内が会社にあらわれた。それも頭をきれいに丸坊主にした姿で来たという。それを翌日古沢社長から開いたとき、私は穴があったら入りたい心境になった。と同時に、女の怨念のようなものを感じ、自分の勝手さ、無責任さをタナに上げて、もう駄目だ、別れようと思った。

そうこうしているうちに、いつまでも逃げ切れるものではない。とうとう家内に取っつかまってしまい、一度だけ家に帰った。いろいろ話し合って、これでは二人とも破滅するだけだから、申し訳ないが別れてくれと頭を下げた。しかし結論は出ないままに寝床に入って、ふと目覚めると、家内が一人起きて、ジッとあらぬ方向をニラみながら物思いに触っているではないか。その姿には鬼気迫るものがあり、私は一瞬背筋が寒くなるのだった。

こうなると、理屈も何もない。恐くなった私はサッと飛び起きると、着替えもそこそこに深夜の町に飛び出していた。その時はただ逃げたい、一心だった。

その後両親が上京して正式に離婚話をして形をつけてくれた。思えば、男運のない可哀想な女だった。最初の亭主は倒産し、次に私のような生活能力に欠けた、夢見る男をウッカリつかんでしまったばかりに、死にたいほど悩み、苦しんだことであろう。現在の私は、ただ彼女のその後の幸せを祈るばかりである。

さて、そちらの方が何とか片づいたので、今度は新しい彼女の番だが、こちらは東京都下小平市に実家があり、裕福な地主で、空いた土地に畑を作ったりしていた。長女だったので、私は彼女と正式に結婚すると、彼女の実家へ身を寄せ、ふたたびトラックの運転手をはじめた。将棋の方も暫くはやめ、休みの日には義父の野良仕事を手伝ってジャガ芋を堀ったり、枝豆を市場に運んだりした。名古屋への配送が一ヵ月に必ず二、三回はあり、そのたびに実家へ帰って両親に逢うのを楽しみにしていた。母もいくらか気が弱くなっており、「重坊(シゲボウ)がもっと近くに住んでいたらよかったのになァ」などと時折コボすのが辛かった。

そのうち、今年六歳になる女の子が生まれた。早死にした子供を除くと、私にははじめての経験だったので、とても可愛く、それこそ目の中に入れても痛くない感じだった。そして、精神的にゆとりができたので、また大会にもチョコチョコ顔を出すようになっていた。

この頃将棋ジャーナル誌の企画で、全国の強豪と三番勝負をすることになり、調子の方も次第に上昇気運にあった。

まず東京の中村千尋氏(朝日アマ名人)を皮切りに、大阪の沖元二氏(アマ名人、読売日本一)、北海道の桜井亮治氏(アマ王座)、四国は高知の村井義夫氏(西日本名人)、九州の赤木文造氏(第五回番付横綱)らを次つぎに撃破して行った。うち何番かは、スポンサーがついた勝負であった。うち負けたのは茨城の安嶋正敏氏で、一勝二敗。どうしたわけか、この安嶋さんとは実に相性が悪く、はじめから勝てる気がしない。通算成績でも負け越してしまっている。

昭和五十五年秋、朝日アマ大会に出場中、一通の電報が会場にもたらされた。「ハハ、シス」の通知だった。折から対局中の私に、主催者の関さんは一瞬ためらい、そして対局がすむまで教えなかった。もののふの志というものだろうと、私は感銘した。

名古屋へ向かう車中、私は嗚咽のし通しだった。母の容態が悪化した頃、私が子供の写真を送ると、反対にして見ていたりしたそうだ。見たいという気持と、実際の動作が一致しなくなっていたのだろう……想い出すことすべてが涙のタネで、私は今後これほど涙を流すことは二度とあるまい、と思うほど泣きに泣いた。そして「母ちゃん、ありがとう」と小さく呟くのだった。

それだけが、たったそれだけのことだけが、一生十字架を背負って生きつづけた、悲惨にして偉大な母に対して、不肖の息子がしてあげられる、たった一つのことだった。

(つづく)

* * * * *

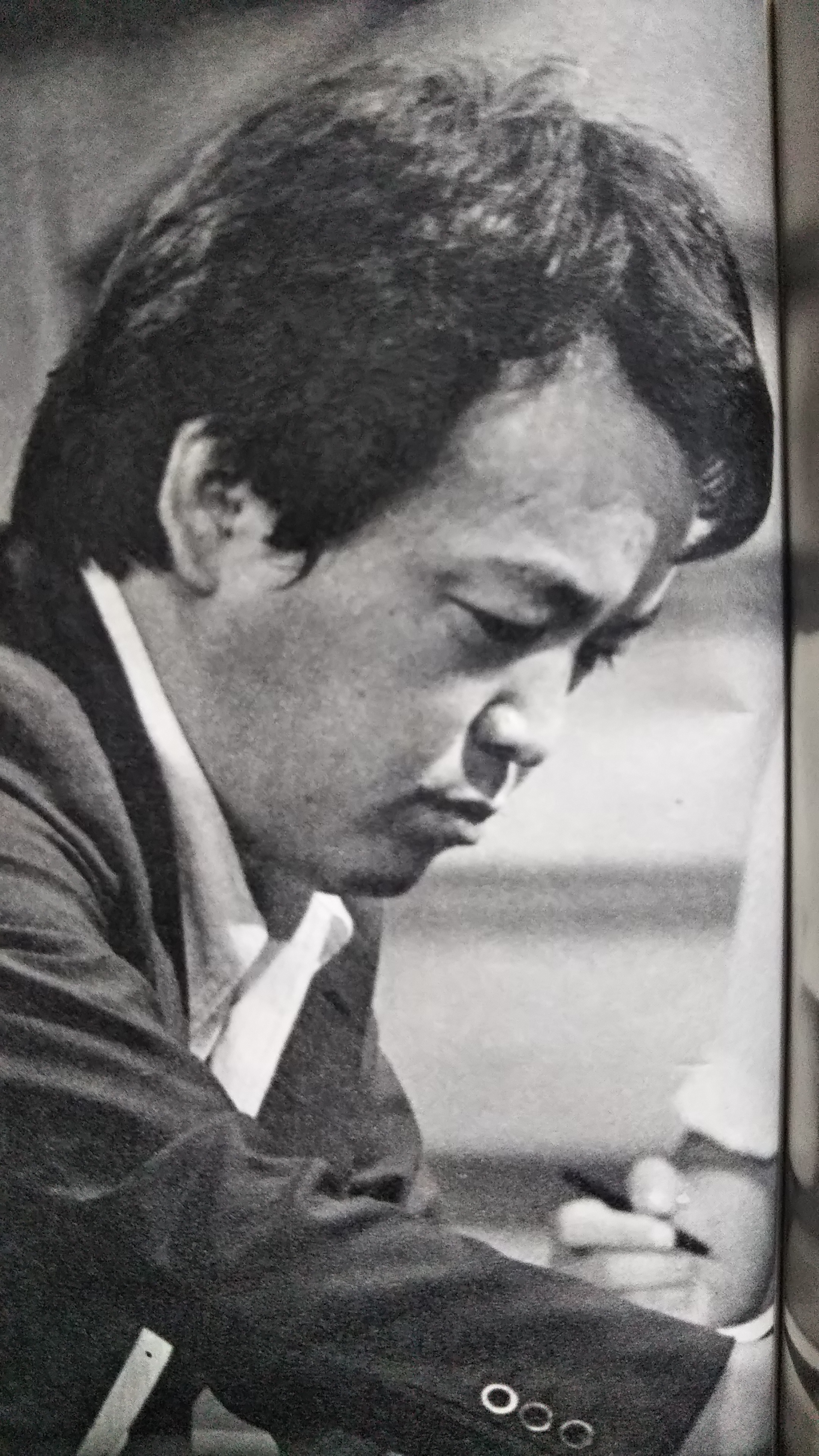

真剣師として「新宿の殺し屋」と呼ばれるようになった時代。

16歳年上の奥さんに対してあまりにも冷たすぎないかと思うのだが、男女の間の問題なので、外から論評すべき問題ではないだろう。

苦界にいながら頑張って小池重明少年を育てたお母さんの死は悲しい。