将棋マガジン1992年12月号、大矢順正さんの「忘れ得ぬ局面」より。

「はめたつもりが、はめられました。ハイッ」

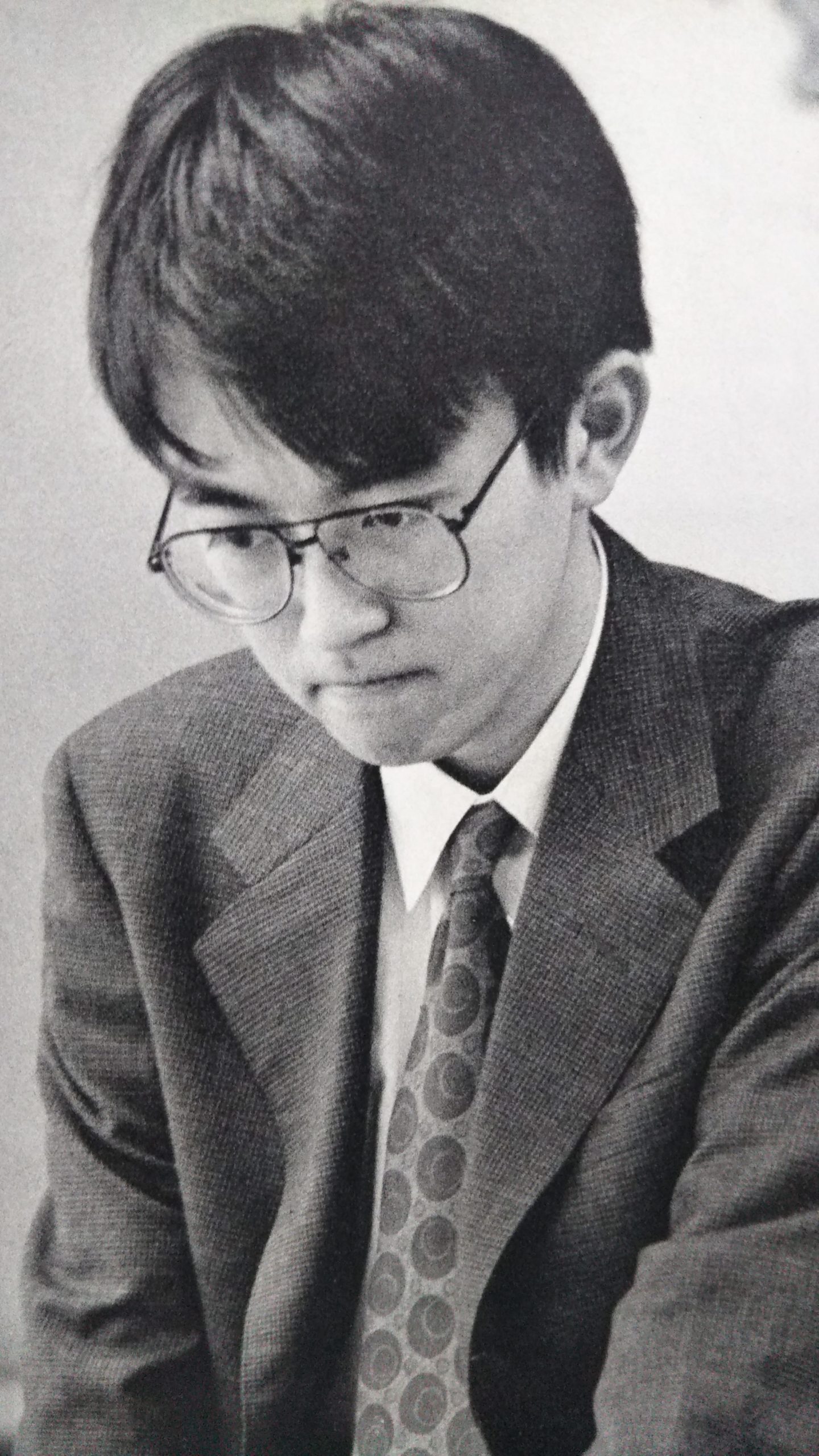

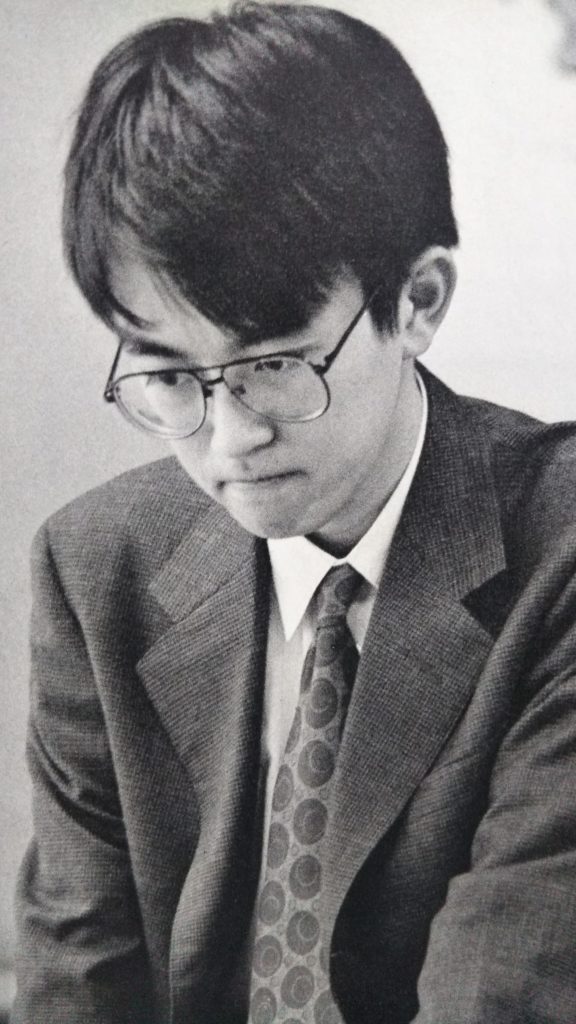

局後、羽生善治竜王(当時)が初の竜王になった2ヵ月後の1990年2月に行われた第6回天王戦の六段戦の予選でのことである。天王戦は羽生にとって第3、4回と連続優勝したゲンの良い棋戦。

「今日は、竜王に教えていただこうと思いまして…」と下座に座ったのは伊藤果六段。

先手、羽生が横歩を取り伊藤が角交換を選んだことで序盤早々から波瀾含みの進行。

伊藤が△8一飛と馬を取り、▲7三桂の飛車金取りに△6四角▲6一桂成△同玉▲2二歩△同銀▲3四飛と打ったのが2図の局面。初手から47手目である。

ここで伊藤が大長考に沈んだ。図から△3三銀などでは▲6四飛△同歩▲6三銀で終わってしまう。

時間は午前10時40分、まだ対局開始から1時間も経過していない。

完全に羽生マジックにかかった伊藤は、

「投げようかと思ったが時間が早すぎる」

羽生は「してやったり!」とニンマリと目元が笑っているように見えた。

25分経過した時に伊藤の顔にポッと赤味が指し駒台に手を伸ばした。瞬間「投了宣言」かと思った。が、伊藤は角を手にし無造作に△4一角と打った。金取りと▲6四飛から▲6三銀以下が見事に受かっている。

「はめたつもり…」冒頭の羽生の嘆きの場面である。感想戦に集まった棋士が「名角ですね」と驚嘆した△4一角で伊藤は若き王者・羽生竜王に土をつけた。

(中略)

当時、棋力初段もない私がいきなり将棋担当をさせられたのは、スポーツ新聞社にいた時だった。千駄ヶ谷の将棋会館が改築された直後、新聞紙面に将棋面が設けられ、一局を2ページ掲載の形式がとられた。マイナーのスポーツ紙であったからできたことでもある。もっとも2ページ一挙掲載は1年で終了し、それ以降は一般紙並の7譜の分割掲載になったが。

掲載棋戦は「日本将棋連盟杯争奪戦」で、同時に連盟の理事を務められていた高柳敏夫八段の「詰将棋」コーナーが設けられた。

一挙掲載ということで連盟から配信される観戦記は使用できず、独自の観戦記を書かねばならない。かといって対局室で長机に座って観戦記を書ける棋力も技術もない。連盟から棋譜を貰い高柳八段に解説をしてもらい、それにお茶を飲んだ、タバコを吸った、外を見た、と見てきたような脚色を加えた。

ある時、会館に行くと高柳八段が所用で解説ができないので「芹沢(博文九段)に言ってあるので聞いてくれ」と言われ、恐る恐る芹沢九段に伺いをたて、棋譜とゴム製の将棋盤と原稿用紙を持参すると「それはいらない。原稿は全部で何行?15字、400行だな。盤をしまってオレの言うことを書けばいい」

芹沢九段は、棋譜を見ながら喋り続ける。それは、好手、疑問手を指摘し対局者の胸のうちまで織り込んだ名観戦記だ。

「はい、そこで行を変えて、今、230行くらいだな」

慌てて原稿用紙の枚数を数える。ピッタリ230行だった。将棋界が、いや棋士というより芹沢九段という棋士が怖くなった。が、その後、よく飲みに連れていってもらった。

(中略)

昭和60年、「日本将棋連盟杯争奪戦」は、新システムによる「天王戦」と改名された。

第3回、天王戦で異変が起きた。C級2組の予選突破の森下卓五段(途中昇段)と羽生善治四段(当時)が、本戦で森下が大山康晴十五世名人を破り、羽生が中原誠名人に勝って、決勝に進出した。全棋士参加の棋戦でC2クラスの二人が決勝戦を争うのは史上初の快挙。

(中略)

翌年の第4回天王戦の決勝が、また森下、羽生の激突になった。それは珍事でも何でもなく二人の棋力が傑出していた証拠でもある。

決勝戦は北陸、金沢市で行われ、田中寅彦八段が大盤解説役。観戦記にはこの大盤解説が一番助かる。メモを取りながら解説を聞いていると突然、田中八段が絶叫した。

「なぜ△2九角と打たないんだ!▲3九飛△6五角成でなぜ悪い」

3図は、先手、羽生が6筋の歩を突き捨て、角交換の後、△3七歩▲同桂の局面。ここで△2九角の一手と思っていたのに羽生が△6五飛と走ったから田中が絶叫したのだ。

控え室でも予想されなかった手であった。

これが悪手を誘う羽生マジックとでもいうのだろうか。△6五飛の局面で先手にはいくつかの手がある。田中は観客にこの局面で先手の次の一手を出題した。

- ▲7二角の銀桂取り

- ▲5三歩

- ▲6六歩

- ▲4五桂

- ▲8三角

と候補があがった。集まったファンからも10数種類の解答が寄せられた。森下の次の一手、▲8二角を書いた人は一人もいなかった。

「あれは論外の一手、後はどこで投げようか迷っていました」が局後の森下の談話。

次の羽生が指した△3六角が△2七角成と△6七飛成▲同金△5八金の詰みを見た決め手となり、羽生が天王戦2連破を飾った。

それにしても△6五飛は不思議な味わいを持った手であり、決勝戦という大きな一番で、こうした手を指せるところに桁はずれな勝負度胸と非凡さがうかがえる。

* * * * *

1~2図は相横歩取りから進んだ局面。

相横歩取りは、勘弁してほしいほどドキドキあるいはハラハラするような戦いが繰り広げられる。

お互いが指と指の間にカミソリを挟んで殴り合いをやるような怖さ。

「はめたつもりが、はめられました。ハイッ」

△4一角という、何ともピッタリとした手があったものだ。

* * * * *

「慌てて原稿用紙の枚数を数える。ピッタリ230行だった。将棋界が、いや棋士というより芹沢九段という棋士が怖くなった」

普通に考えると信じられないような話だが、プロ棋士なら十分にあり得る話。

* * * * *

3図からの△6五飛は、妖しさは漂っていないけれども、不思議な雰囲気の一手。

羽生マジックの奥はかなり深い。

* * * * *

大矢順正さんは、1963年に東京スポーツ新聞社にカメラマンとして入社。

1963年、力道山が赤坂のナイトクラブ「ニューラテンクォーター」で刺された日にも、取材でリキアパートに駆けつけている。