将棋世界1993年12月号、中野隆義さんの第41期王座戦五番勝負第4局〔谷川浩司王将-羽生善治王座〕観戦記「天馬を射る矢」より。

「持将棋になるかもしれないな……。これは」と、立会の高柳敏夫名誉九段がつぶやいた。

途中図以下、羽生が△8五桂のただ捨てから△2八角成と成り込んだ時、控え室では、この将棋が相入玉の持将棋引き分けになる可能性があることを予見していた。

「対局規定はどうなっているの?」

さっそく、持将棋引き分けになった場合の指し直し局をどうするかの規定が調べられた。王座戦五番勝負の対局規定によれば、千日手は即指し直しだが、持将棋は日を改めて指し直し局を行う、とあった。

「すると、第5局にあたる日に指し直し局をつけるとして、そこでタイスコアになった場合はと……。ああっ、日程の調整がつかないぞーっ」

手合課の角係長が頭を抱えながら悲鳴をあげた。

(中略)

途中図以下の指し手

△8五桂▲同歩△2八角成(1図)安全地帯は

ちょっと変わった将棋クイズを一問解いていただきたい。

「盤面を、①敵陣の1段目から3段目までの3列。②中央の3列。③自陣の1段目から3段目の3列。の3つの区域に分けたとき、自軍の王様が一番安全な区域はどこか。盤上の駒の配置はないものとする」

その答えは①である。正解者には、無条件でアマチュア初段以上の棋力を認めたい。ついでに、2番目に安全な区域は②の中央で、③の自陣は、なんと最も危険な区域にあたるのである。実戦にて、危険地帯にいるはずの王様がそう簡単に捕まらないのは、近くに近衛兵である金銀がいてくれるからである。

詰将棋が好きな方なら、詰ますべき王様がこちら側の陣地の3段目付近に浮かんでいる、いわゆる入玉形が詰ましづらいことを何度か経験されていることと思う。将棋の格言にも「玉は下段に落とせ」「中段玉は寄せにくし」がある。

(中略)

△2八角成によって盤面の右半分は、羽生陣の勢力圏となったが、その反動で左半分はめっきり手薄い。双方が上部を開拓し合えばどうなるか。控え室がその先に持将棋を見るのは、いとやすきこと、であった。

1図以下の指し手

▲7九飛△8五歩▲6五歩△3八桂成▲8四歩△3六歩▲8三歩成△9一飛(2図)△3六歩の行方

△3八桂成から△3六歩。この手厚さこそ、入玉の花道を確保する負けない指し方である。しかも△3六歩には、敵の死命を制する大きな役目が盛り込まれていた。読者にあっては、3六に突き出された歩の動きを、本譜とともに追っていただきたい。

谷川も▲8四歩の垂らしから▲8三歩成とと金を作り、自玉の上部を開拓した。

相入玉の様相ますます濃くなる盤上の流れではあったが、記者は、この将棋は持将棋引き分けにはならないのではないか、という予感がして仕方がなたっか。

持将棋模様の将棋になると、谷川の切っ先が、それこそ果てしなく鈍ってしまうからである。

2図以下の指し手

▲8七玉△3七歩成▲6六銀右△4七と▲7五銀△5八と(3図)持将棋パズル

2図が問題の局面である。

持将棋に持ち込むには、王様を敵陣に突入させることはもちろんだが、24点の持ち点を確保するために、1枚で5点になる飛車角の大駒をしっかりと保持する必要もあるのである。

羽生の3六歩は、谷川の角を取りにきていることを盤側は看破していた。歩1枚(1点)と角(5点)の交換が生む4点の差は、勝敗を左右するに十分な重みを持つ。

控え室の継ぎ盤に、2図以下▲6六銀左△3七歩成▲8七金△4七と▲7五飛(参考図)の変化が並べられた。

だが、谷川はこの順を採らないだろうと、これは半ば確信するものがあった。参考図の手順は、持将棋規定を前提としたいわば持将棋パズルみたいなものだ。持将棋規定が仮にないものとして盤面を見れば、じたばたと大駒の進路を開ける間に5七の銀をと金で齧り取られるのはこの上もない痛さである。

谷川の▲8七玉は、持将棋規定に則って戦うことを自らに許さない一手と見えた。潔さが勝ちに結びつかないところに、勝負の厳しさと悲しさがある。

羽生は予定に従い、谷川の角を奪うべくと金を寄せる。6八の角が詰んで双方の駒点数のバランスが崩れ、勝負の帰趨が見えてきた。

3図以下の指し手

▲7三歩成△4六歩▲7六玉△6八と▲同銀△4七歩成▲8四桂△4六馬▲9二桂成△3一飛▲8五玉△5五歩(投了図)

まで、100手にて羽生王座の勝ち五感を澄まして

▲8四桂から▲9二桂成とは、何という愚手であろうか。この手が指されるのをモニター画面にて目の当たりにしたとき、記者はあたり構わず何か叫んでしまっていた。「ぶほーっ」か「げげーっ」か、とにかく谷川将棋にあるまじき指し手に記者の頭は混乱した。

こんな手を指すくらいなのだから、まだ勝負を捨てていないのだろうか、と思う間もなく、モニターの盤面にぱたぱたと指し手が運ばれた。

羽生△5五歩は無茶苦茶にきつい一手である。▲同歩なら△5六歩の垂れ歩があり、7九の飛の命さえ危うくなる。放っておいて他方面で代償を求める手段は谷川にはない。

あまりの指し手の価値の落差に茫然としていると、△5五歩に対して6分の時を払い、谷川は投了した。

感想戦では、羽生がこの将棋を本譜のような持将棋模様にしてしまったことを悔やんだことが強く印象に残っている。結果的に思わぬ楽勝とはなったが、羽生も持将棋模様の戦いを望んではいなかったことが分かったのは、何にもまして喜ばしいことであった。

入玉に なって見物 碁にたかり

駒をバックし合う戦いは、選手が後ろ向きに走るルールでサッカーをやるようなもので、スピードはもとよりスリルとサスペンスが甚だしく損なわれてしまう。

しかし、不本意な戦いにあっても、敵の肺腑をえぐり取る指し手を連発する羽生の勝負師には恐れ入るばかりである。羽生には今、七大タイトル保持という、とてつもなく大きな夢がかかっている。

谷川にあっては、このまま入玉下手でいて欲しいとさえ思う。苦しい戦いを強いられることが、谷川将棋のさらなる飛翔となることを願ってやまない。

第41期王座戦五番勝負は、3-1のスコアで決着を見た。昨年暮れから始まった谷川と羽生とのタイトル戦番勝負は、羽生の4連勝となった。羽生は谷川を超えたと思われるかもしれぬが、これをもって谷川と羽生の勝負づけが済んだとするのは早計をいうものであろう。

(以下略)

* * * * *

将棋マガジン1993年12月号、日本経済新聞の表谷泰彦さんの第41期王座戦五番勝負第4局〔谷川浩司王将-羽生善治王座〕観戦記「光る、羽生の試合巧者」より。

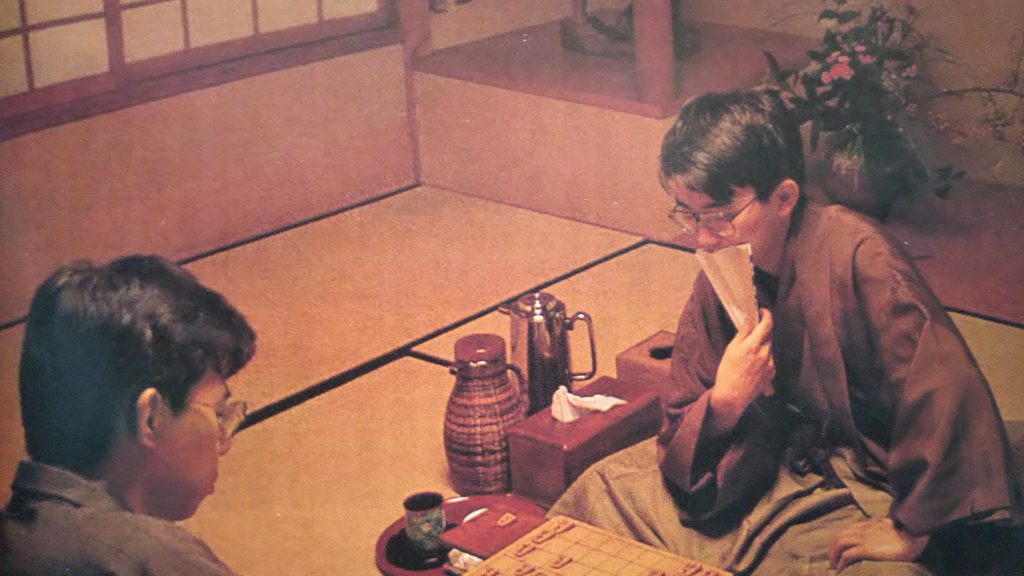

夕食休みは谷川の手番で迎え、休みの前後20分を費やし(2図から)▲8七玉と入玉の構えを示す。控え室では、この手で▲6六銀左とし△3七歩成なら▲8七金△4七と▲7五飛で、持将棋を狙えそうと研究していたが、すでに谷川には持将棋を狙う気持ちは消えていたのであろう。▲8七玉は谷川にとって投げ場作りだったのかもしれない。そう言えば、これまで何度も谷川の対局を見てきた陣屋の女将が「夕食の時に谷川さんの肩が落ちてしまって」と顔を曇らせていた。

控え室には小田急線沿線に住む丸田祐三九段が姿を見せ、加藤・高柳両名誉九段と継ぎ盤を囲んでいたが、▲8七玉の数手後に「谷川君の将棋じゃないね。本人もイヤになってるはず。終局は早いですよ」と予言する。

その通り、△5五歩を6分ほどながめ、そのまま投了を告げる。控え室では「200手、300手と粘るかも」の声も出て、正直なところ筆者も一瞬あわてたが、芸術的ともいえる谷川将棋に、そんな粘りは無縁であった。

もっとも投了図では谷川の大駒は飛車1枚で、持将棋には小駒19枚が必要になるが、とても確保できそうもないし、それどころか最後の大駒さえ取られそうとsっては、谷川ならずとも投了はやむを得ないのかもしれない。

終局は午後7時49分と今回の五番勝負では最も早く、約1時間の検討が続けられた。若武者を思わせる和服正装から素早く、スポーティな姿に変身して、打ち上げの席に姿を見せた羽生は、ほとんどアルコール抜きで1時間余つき合ったあと愛車を自ら運転して東京に向かった。残った谷川は関係者らと雀卓を囲み、翌朝、小田原経由で神戸に帰った。敗れたとはいえ、谷川の物静かな態度は、普段と全く変わらなかった。

(中略)

大熱戦が続いた第3局までと違って本局は物足らないとの感想が聞かれた。筆者も初めは、そう感じていたが、後日、加藤治郎名誉九段の解説を聴いて、二人が表面に出ない水面下で、ものすごい深い読みを交わしていたことを知った。その詳細をここで紹介する余裕はないが、本稿執筆の今は第4局も、それなりの名局だったと思っている。

控え室では「谷川は入玉が下手だね」との声が何度も聞かれたが、そんなことは、谷川にとって決して不名誉なことではないと思う。「芸術的な将棋を見せてくれる谷川」(加藤名誉九段)にとって入玉や持将棋などは、ふさわしくないからである。筆者などは、谷川の入玉の下手さにむしろ、ある種の感動をおぼえたほどである。

五番勝負が始まる時点では谷川にとって今回の王座戦は背水の陣だと思い、そう書きもした。そしてストップ・ザ・ハブは成らなかったわけだから、”谷川時代は去った”と言うべきかもしれない。

だが、正直な現在の心境は”今回の王座戦は二人の対決の終わりなのではなく、ますます激しくなる本格的対決のスタートだった”というものである。

何度も何度も打ち合っても優劣がつかない二人の将棋(特に第2局)をみていると『この二人には、これからも戦い続け、そのことで将棋の水準を上げてもらいたい』との思いがつのってくる。

* * * * *

谷川浩司王将(当時)は、エビとカニを大の苦手としているが、入玉はエビ・カニに勝るとも劣らないほど苦手だと言われていた。

→先崎学四段(当時)「笑いすぎて疲れてしまったので、別室で羽生とバックギャモンをする。大勝。羽生が顔をしかめ、眉をつり上げて口惜しがる」

ここでの入玉は、相手がやってくる入玉のことで、自ら入玉をするということは一切考えられていない。

谷川王将自身が入玉を目指すということは、谷川将棋の宗旨に反するに等しいようなことだったのだろう。

昔から入玉が嫌いだったからこそ、光速の寄せ、鋭い攻めにどんどん磨きがかかっていったとも考えられる。

* * * * *

「これまで何度も谷川の対局を見てきた陣屋の女将が『夕食の時に谷川さんの肩が落ちてしまって』と顔を曇らせていた」

自玉の入玉も視野に入れなければならなくなった2図の局面での夕食休憩。

熱烈な阪神タイガースファンが、阪神-巨人戦の最中に読売巨人軍の応援歌を歌わねばならなくなったような状況、と例えることができるかもしれないが、この状況をはるかに超える辛い展開。

* * * * *

「”谷川時代は去った”と言うべきかもしれない。だが、正直な現在の心境は”今回の王座戦は二人の対決の終わりなのではなく、ますます激しくなる本格的対決のスタートだった”というものである」

羽生善治五冠(当時)に1年の間にタイトル戦4連敗となった谷川浩司王将(当時)だったが、ここで予想されているように、1996年に羽生六冠から竜王位を、1997年には羽生五冠から名人位を奪取して永世名人の資格を得ている。

* * * * *

先週の土曜日(7月4日)に対局が行われたAbemaTVトーナメント〔今泉健司五段-谷川浩司九段戦〕の最終盤、先手の今泉五段が入玉を確定させたかに見えたが、フィッシャールールの厳しい条件の中、谷川九段は一手2秒~7秒の連続で自陣に入った敵玉に迫り、見事に詰ませた。

後手陣の6筋から9筋までの12枡の中、先手玉を入れて6枚が先手の駒、後手の駒は最終手の△9一香の1枚だけ。

あとは後手の2一の飛、7四の馬、8四の金の連携での詰みとなった。

後手陣に入った先手の駒の枚数が多く、詰みがあるとは考えもしなかったが、谷川九段の見事な収束を目の当たりにして、本当に拍手を送りたくなった。

谷川九段が入玉をされるのが苦手だったのは過去の話、と断言して良いだろう。