将棋世界1996年2月号、高林譲司さんの「思い出の戦場 中村修八段」より『十年前との邂逅』より。

ホテル花月園で初めて将棋のタイトル戦が行われたのは1964年5月である。大山康晴名人に二上達也八段が挑戦した第23期名人戦第5局で、対局日は5月28、29日の両日。

(中略)

当時、ホテル側の担当者であった岩田達於氏は名人戦第5局が報じられた朝日新聞の記事を切り抜き、スクラップブックの1ページ目に貼った。

岩田氏はその後、同ホテルの支配人となったが、このホテルで行われた対局の記事は欠かさず切り抜き、その作業は現支配人の岩渕正武氏に引き継がれている。

「対局をやらせていただいておよそ30年。年平均3局ですから、そろそろ100局になるかもしれません」と岩渕支配人がいう。

全国に対局の宿として知られる旅館ホテルが何軒かある。ホテル花月園は紛れもなくその中の一軒である。

100局近く行われた対局は、それぞれ話題性を持った重要なものばかりだった。

(中略)

最も注目を集めた対局は1983年6月14、15日の第41期名人戦第6局であろう。翌16日付の毎日新聞は大きな写真とともに一面で次の記事を報じた。

「新名人に21歳 谷川」

主催紙だけではなく、他の一般紙も史上最年少名人の誕生を社会面で一斉に報じた。テレビニュースでも報じられた。終局直後の対局室を撮影した写真は、なつかしい人びと、見知らぬ人びとでごったがえしている。

(中略)

新時代開幕の立役者は谷川浩司新名人である。しかし新しい時代の到来をさらに深く印象づけたのは、「花の55年組」と呼ばれる新人群であった。昭和から平成へと引き継がれる活気に満ちた、何か新しいことが起こりそうな、胸がわくわくしたこの時代は「花の55年組」なしに語ることはできない。

中村修はその新人群の代表的な存在だった。棋聖戦2期、王将戦3期。彼のタイトル戦出場回数である。この数字に見合う棋士を捜してほしい。誰と誰と誰……。指折り数えるだけで済んでしまうはずである。

昭和58年度、谷川新名人、高橋新王位が誕生し、新時代到来を告げる鐘が鳴ったことは先に触れた。

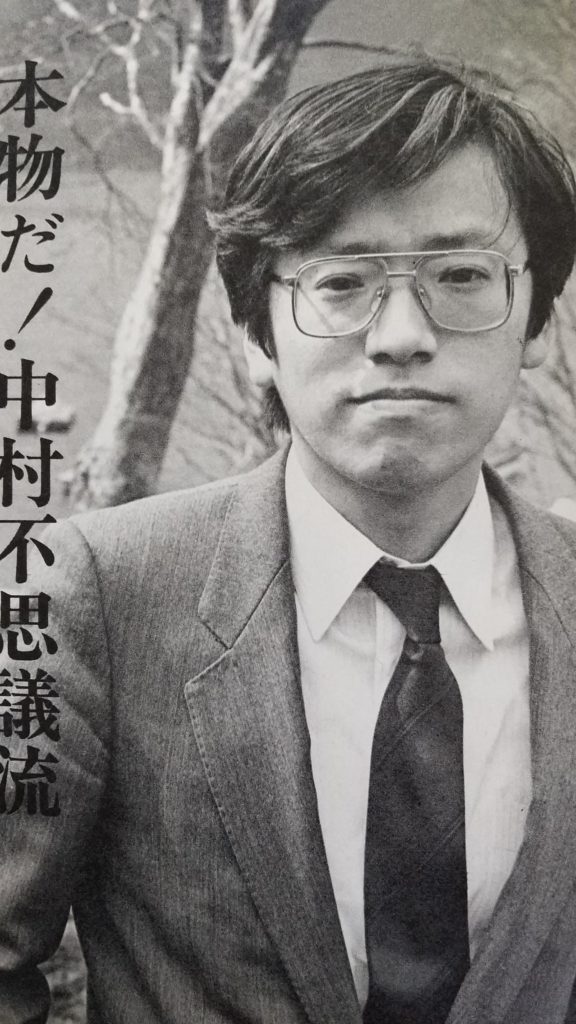

続いて昭和59年度、中村が第45期棋聖戦五番勝負の挑戦者として名乗りをあげた。六段、22歳の新進気鋭。花の55年組は高橋王位の並はずれた強さと相まって、この辺りから快進撃を始めるのである。特に明るさとクールさを兼ね備えた新しいタイプの中村の登場は、人びとに否応なく新時代の到来を納得させた。

当時の棋聖は米長邦雄である。中村はこの大豪を相手に、1勝1敗のあとの第3局に勝ち、タイトルにあと1勝と迫る。この対局は昭和59年12月25日のクリスマスの日に行われている。対局場は奇しくも「ホテル花月園」であった。

しかし米長の底力の前に、中村はこのあと連敗し、初タイトル奪取はならなかった。1期飛んで第47期でも中村は再び米長棋聖に挑んだが、この時は3連敗で敗退している。タイトル戦に早くも二度登場した中村は確かに新鋭陣の旗手ではあったが、ダイヤモンドでもまだ磨いていない原石の状態だったといえる。

中村は「対局前日はいつまでも起きていて、麻雀や酒を楽しんだ。タイトル戦はある種お祭りのようなところがある。自分が初めて祭りの主役となり、浮かれていたんです」と初陣時代を回想する。

中村が真価を発揮するのは昭和61年1月に開幕した第35期王将戦でのタイトル奪取。続く第36期での防衛であった。いずれも最強者、中原誠名人を下したところに、さらに価値があった。

中村が王将位防衛を果たした第36期王将戦第6局。昭和62年3月17、18日に行われたこの勝負も、百局になんなんとする「ホテル花月園」での対局の中で、一頭抜き出た印象深い戦いであった。

昭和55年に棋士デビューし、56年4月からのC級2組順位戦に参加した8棋士を「花の55年組」と呼ぶ。今の三段リーグができる前は、規定の成績をあげれば四段に昇段できた。同時に8人がデビューできたのは制度の違いによるものである。

現段位のまま、今の順位戦の地位の順番で「花の55年組」を列挙すると次のようになる。

高橋道雄九段、島朗八段、塚田泰明八段、南芳一八段、中村修八段、神谷広志六段、泉正樹六段、依田有司五段。

高橋から中村まで5人がタイトル経験者であり、神谷は昭和62年度、28連勝という驚嘆すべき記録を達成して一躍時の人となった。第一線で活躍する彼らをいつからか「花の55年組」と呼ぶようになったのである。

彼らはいずれも溌剌とし、若さに満ち、従来の棋士のイメージを根底から変えるエネルギーを持っていた。

高橋が王位奪取で先陣をきり、さらに棋王、十段とタイトルを取り続けて谷川の対抗馬の一番手となれば、中村も王将を2期保持して存在をアピール。塚田が王座を取り、島が新設された初代竜王に就き、南は棋聖、王将、棋王と連続奪取を決めた。

いずれも20代前半から半ばという年齢。これほど活気にあふれた時代は、そうないだろう。

将棋界は重厚ではあるが、やはり地味なイメージを持つ世界であった。

頭髪が薄く、強度の近視鏡をかけた貫禄たっぷりの大山。蓬髪とヒゲが近寄り難い威厳となって、眼光鋭く迫る升田。彼らの死闘はファンの大喝采を浴びたが、それはまた一般社会にはない異質なものへの畏敬がこもった拍手であった。

私は今でも大山と升田の闘いを最も偉大で崇高なものとして、限りない敬意と憧憬を覚えずにはいられない。しかし裸電球の下で、神経だけを張り詰めて闘うというような鬼気迫る暗い印象も、同時に拭い去ることはできないでいる。

さらに将棋界に暗い後退的なイメージをもたらしたのは、芝居と歌謡曲の「王将」であった。阪田三吉を主人公とし、貧しさから這い上がろうとする中での夫婦愛を、いかにも前時代的な浪花節調で描いたものである。それはそれでファンを獲得したが、あくまでも虚構であり、次の時代を引き受けようとする若手棋士たちにとって、そのイメージは迷惑以外の何物でもなかった。

中原、米長、大内といった世代は「王将」の虚を嫌悪し、そのイメージを払拭するための努力を惜しまなかった。

やがて彼らが頂点に立つ時代が来る。中原や米長は、将棋界が決して時代錯誤に陥っている訳ではなく、スマートでクレバーな現代青年たちが明るい照明のもとで闘っていることを、身をもって示した。「花の55年組」の新鋭群はそれを継承し、さらに新しいイメージを作り出そうとしていた。

「花の55年組」と一つにくくっても、それぞれはあまりに個性的である。高橋、南は無口で盤上一途のタイプ。島、塚田は現代的な明朗さとクールさを備えた新しい顔を持つ棋士であった。世に「新人類」という言葉が流行していた。彼らもさっそく「新人類棋士」と呼ばれることになる。

たとえばブランド物のスーツをさっそうと着こなし、内実はいざ知らず「努力」「汗」というレトロ調の言葉を軽蔑し、時には女子大の学園祭に出没したりした。

中村は高橋タイプと島タイプの中間という印象である。

(中略)

前年の中村の王将奪取は多くの賞賛を集めたが、真価を問われるのは翌年の防衛戦である。中村は3勝2敗と勝ち越したまま花月園での第6局に臨んだ。

(中略)

3月18日午後9時45分。挑戦者の中原名人が投了を告げた。152手である。

中村は2年連続、中原に勝った。不思議流は本物だった。翌朝、芦ノ湖まで下り、カメラマンの注文でボートの上でガッツポーズをしてみせた。

しかし勝利した時の率直な感想は「タイトル戦は楽しい。来年もまた指せる」というものだった。いかにも中村らしい。

そして翌年、同じ55年組の南の挑戦を受け、3勝3敗の激闘のあと、第7局に敗れてタイトルを失った。その将棋もホテル花月園で行われた。中村にとって甘さと苦さの両方を経験したホテルとなった。以後、中村はまだタイトル戦の場に登場していない。

「南さんに負けた後、当時のスポニチの担当記者の方に、相手が考えている時、休んでいるでしょうと言われた。その通りでした。天狗になっていたんです。あの時、もう一踏ん張りしていればと思うことがあります」

しかしそれは終わったことにすぎない。和服を着て当時のタイトル戦と同じ盤の前に座り、中村は言った。

「花月園にはその後何度も来ています。今年だけでも3回目です。しかしすべて立会人とか解説とか、最近は盤を横からしか見ていません。やはり、ここに座らなければ、盤を縦から見なければ―」

中村はそのあと言葉にはしなかったが、10年前に戦った場所に座り、新たな闘志が芽生えてくるのを感じたのではないだろうか。来てよかったと思ったのではないだろうか。

「長時間の対局に耐えられる体力をまずつけて」と中村は笑顔で言った。

* * * * *

「将棋界は重厚ではあるが、やはり地味なイメージを持つ世界であった。頭髪が薄く、強度の近視鏡をかけた貫禄たっぷりの大山。蓬髪とヒゲが近寄り難い威厳となって、眼光鋭く迫る升田。彼らの死闘はファンの大喝采を浴びたが、それはまた一般社会にはない異質なものへの畏敬がこもった拍手であった」

これが1970年代初頭の頃までのことだった。

そこから中原・米長時代→谷川・55年組時代→羽生世代時代と推移する。

* * * * *

「明るさとクールさを兼ね備えた新しいタイプの中村の登場は、人びとに否応なく新時代の到来を納得させた」

「中村は高橋タイプと島タイプの中間という印象である」

このバランスの絶妙さが、中村修九段の魅力の一つになっている。

* * * * *

「中村は『対局前日はいつまでも起きていて、麻雀や酒を楽しんだ。タイトル戦はある種お祭りのようなところがある。自分が初めて祭りの主役となり、浮かれていたんです』と初陣時代を回想する」

「タイトル戦は楽しい。来年もまた指せる」

タイトル戦に出場するということは、多くの意味でこのようなことなのかもしれない。

* * * * *

本日行われている竜王戦七番勝負第5局の対局場は「ホテル花月園」。

そして、立会人がホテル花月園とは縁の深い中村修九段。

この当時の感じ方と同じような思いが、中村修九段の心の底に流れているかもしれない。

竜王戦の中継を見ながら、とても感慨深い気持ちにさせられることになるだろう。