9月13日、羽生善治二冠が広瀬章人王位に勝って、王位を獲得。通算タイトル獲得数を80期として、大山康晴十五世名人と並び、歴代1位タイとなった。

その際のインタビューで羽生三冠は、「一番印象に残っているタイトル戦は?」の問いに 、一番最初にタイトル戦に出た時が印象としては一番残っている、と答えている。

羽生三冠が一番最初に出たタイトル戦は1989年の竜王戦。

羽生六段が、4勝3敗1持将棋で、島明竜王から竜王位を奪取した。

今日は、この時の模様を振り返ってみたい。

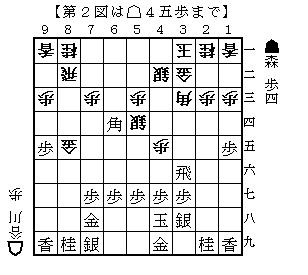

将棋マガジン1990年3月号の巻頭グラビアより。

1頁目

「奇跡に新たな一ページ」のタイトルで羽生竜王の写真

2,3頁目の記事

平成元年12月27日午後5時52分。将棋の大スターが誕生した。中学三年、15歳で四段昇段を果たした少年が、わずか4年後、19歳で棋界最高位を射止めてみせたのである。

「大変なことになりました。地位の重みについていけるかどうか心配です」と、興奮と感激をグッと噛みしめるように読売新聞山田記者のインタビューに答える羽生、声は震え、かすれ、それでも慎重に一言一言を探る。

「七番勝負に負けたのは悔しいが、内容も満足していますし、力一杯戦えましたから悔いはありません」。一方の島は、いつもと少しも変わらぬ調子で、ハキハキと答える。二人を取り囲む約30人の関係者、重苦しい空気がそのさわやかな言葉に和らいだ。

四勝三敗一持将棋、第2期竜王戦の大死闘は、129手で新竜王の誕生とともに終焉を迎えた。このシリーズは、羽生時代の大いなる第一歩として、いつまでも残り、心に焼きついていることだろう。ファンの夢、奇跡を次々と現実のものにしていった、天才少年棋士羽生善治は、とうとうここまで昇りつめてみせたのである。

5頁目

「平成二年、羽生時代開幕!!」のタイトルで羽生竜王の写真

11頁目の記事

2日目午後3時30分ぐらいからだろうか。それから午後5時52分までの約2時間半、それは羽生にとって震えとの戦いの時間だった。盤面は羽生が圧倒的といっていい程の形勢を築き上げている。しかし、指し手はいつもの羽生らしい鋭さ、正確さが影をひそめている。「やっぱり人の子だ」控室で谷川名人がポツリともらした。モニターには盤にぶつかる程にヒザを投げ出し、あぐらで考えている姿が映る。第1局から第7局まで、ゆったりとそしてのびのびと戦ってきた羽生の姿が豹変した。ここにきて、ついにその本性を現し、キバをむくような激しさを全身にみなぎらせた。島に遠慮会釈ない視線を飛ばす。それは、竜王位というプレッシャー、おそらく羽生が初めて出会った訳のわからないものとの戦いだったのかもしれない。それに勝つために、約2時間半、羽生は自分の中にあるすべての闘争本能をかきたてて、いまいましい震えと戦っていたのだ。

—–

先崎学八段の「一葉の写真」より。

奇妙な光景だった。

竜王戦最終局、世紀の決戦が終わったあとのことだ。数時間前まで控室として使われていた薄暗い部屋に、モノポリーの場が立った。なんと両対局者揃って--。

島さんは、疲労の色こそ隠せないものの、普段どおり明るくふるまった。研究会で負けたあとのように、じつに屈託なく笑ったが、決して自嘲から生まれた笑顔ではなかった。

「よし、こんな無茶なモノポリーに負けてたまるか。島朗、絶対に七を出します。七、七、七(必死に念じる)エイッ」

だが大きく舞い上った二つのサイコロは三と五、足すと八だ。

「痛ッ--ひどいね、ここで八を出すかなあ、いくら?八百ドリ?ひどいなあ。泣きっ面にハチとはこのことだ。今日一日、何もいいことなかった」

最後の一言がもの悲しい。

部屋には一種不思議な緊張感が流れていた。みんな島さんに気を遣い、口数も少なく、島さんが一人で喋っていた。僕は、自分が場違いな所にいるのではないかという気がして、早く一人になりたかったがそうもいかない。島さんが羽生の前で笑顔をつくれるのが信じられなかった。たとえ、パフォーマンスだとわかっていても--。

もちろん対局中はこの笑顔は見られなかった。部屋には凄惨な雰囲気が漂っていた。

僕は控室のモニターで一部始終を見ていたが、終盤形勢に大差がついてからの両者の表情、しぐさは見ていて飽きなかった。

羽生は半身のかまえになり、闘志をムキ出しにして、盤上に覆いかぶさっていた。彼も人の子、勝ちを意識したのだろう。顔色は土色で、唇も指も震えていた。駒はマス目にきちんと入らなかった。

それに比べ、島さんは何やら観念しているようだった。やたらに席を立つのが印象に残った。必敗の局面で島さんは、気をしずめるように立ち上がり、部屋の片隅で茫然と天井を見上げ、大きく息を吐いた。しばし時が流れたあと、そばの窓の外に目をやった。立ちすくみ、うつむいたままみじろぎもしない。ちょうど羽生と背中合わせの格好である。目を閉じて瞑想していたが、口元は動いている。何やら呟いているようだった。

その姿は、盤上の逆転を念じる姿ではなかった。しばらくして羽生が着手すると、立ったまま小さく何度かうなずいた。諦めたのだろう。島さんはその後すぐ投げた。

次の日、島さんが近々結婚するという。(以下略)

(明日に続く)

—–

羽生三冠が勝ちを意識した時に出る手の震えは、この頃からあったようだ。

島朗九段は、川崎で行われた第1局の前夜祭で花束を渡してくれたミス川崎の相沢さんとの結婚を決める。

出会ったのが第1局の前日、初デートが第1局1日目、結婚を発表したのが第8局終了の翌日のことだった。

—–

以前、ブログで書いたが、年度単位で見て、1996年度(七冠獲得の年度)から先、羽生三冠が、名人と王位の両方に就いていた年度はない。

正確に言えば、1996年度から先、羽生三冠は、名人と王位のどちらか一つだけ必ず保持していた。

言葉で表現すれば、

「名人位を獲得した年は王位を失う」

「名人位を失った年は王位を奪取する」

ということが続いている。