将棋マガジン1992年7月号、鈴木輝彦七段(当時)の「方丈盤記’92」より。

最近新四段になった二人の自戦記を読んだ。面白いと思ったのは、二人共辞めていった仲間の事を書いている事だ。

二人は若いが奨励会生活も八年から十年と長いのでどうしても感傷的になってしまうようだ。

私も八年と九ヵ月で二十四歳だったからその気持ちは痛い程判る。

他に知り合う人も少ないが、特に青春期に大切な「友情」を持てる人が同じ奨励会員に多い。私の場合は地方から出ていたからすべてだったともいえる。

生きている価値観や時間が同じなのもいい。就中、時間は働く時やヒマな時がピッタリだからこれ程都合のいい仲間もいない。

私も奨励会時代には寝ないで三日連続麻雀をした事がある。もっとも、これはお互いを利用しているだけで「友情」とは呼べないかもしれない。

たえず一緒にいるだけで友情と錯覚してしまうところが十代の切なさで、桜の季節になると感傷的になったものだ。

入りたての私を連盟の近くの新宿御苑に連れてってくれた先輩がいた。十九歳で4級だったから今思えば絶望的だった。私は十五歳で6級。これからの春を信じていた。

一年後、同じ花を一人で見に行った。「花は咲けどもその人はなし」奨励会の厳しさ知るには一年で充分だった。

道は二つに分かれたが、後輩思いの先輩だったからきっと幸せな家庭を築いていると思う。

棋士になる道を断念したからといって必ずしも不幸とは限らない。なった私が言えば説得力に欠けるが、「冥府魔道」が性に合わない人もいるだろう。好きだけでは解決できない事もある。

奨励会生活が七年もすると気持ちがスサんでくる。二段で長かったから中学生くらいの1級の子と指す時は暗い気持ちになったものだ。

同年代の仲間はどんどん棋士になるか辞めていった。

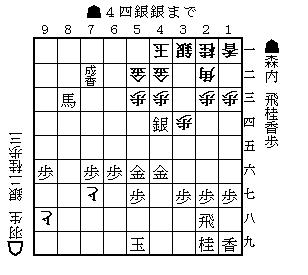

何度目かの三段に上がる一番を負けた感想戦で、幹事だった真部さんが「9五桂で勝ちだろう」と言った。普段なら「ヒドかったです」とでも答えたのだが、楽勝の将棋を負けた直後だっただけに指した悪手を指さして「僕はこの一手に命を懸けているんです」と口答えしてしまった。

事実、十五歳で上京して以来、学歴も友情も捨てて修行をしていた。塾生を辞めた十八歳からは仕送りもなく生きていくのがやっとだった。私だけでなく他の者も似たりよったりであった。

月二回の例会が唯一の場で文字どおり命を懸けて戦っていた。

「命だか何だか知らないが悪手は悪手だ」と真部さんは言った。私は泣きたくなる程辛かったが、ここで後輩の一途な物言いに一瞬でもひるんで「それはそうだな」とでも言ったならば私は棋士になれなかっただろう。

どんなに思いがあっても悪手は悪手である。生活や人生のナルシシズムに酔っている内はまだアマの域といえた。どんな時にも冷静に着手を選んでいけるのがプロといえる。

「悪手は悪手」自問しながらの生活だったが、その意味が分かる頃には自分の中の厚い壁を破っていた。

棋士になれるかなれないかは一に「プロの自覚」にかかっているのかもしれない。

(以下略)

—–

新宿御苑の桜の話が、とても切ない。

そして、真部一男五段(当時)が、とてつもなく格好いい。