将棋世界1993年1月号、内藤國雄九段の連載エッセイ「完全犯罪」より。

昔、なにかで読んだ話にこういうのがあった。外国での出来事だが、男がいつものようにクラブで将棋(チェス)を指しておそくに家に帰ると妻が殺されていた。

嫌疑がその男にかかる。男はチェスクラブで一、二を争う強豪であった。このことが陪審員の心証に影響する。

「緻密な頭脳による完全犯罪の企みではないか」と勘繰られたのである。そしてはっきりした証拠はないままに有罪の判決を受ける。本当にその男が犯人なのかどうか、いまもって分からない。

―とまあ、こういう話であった。普通なら右から左へと忘れさるちょっとした記事が脳裏に残っているのは、心に引っかかるものがあるからである。男がもし将棋が弱ければ無罪になったろうに(証拠がないから当然そうなるだろう)、なまじ強いばかりに有罪とされてしまったというのは、なんとも納得しがたい話ではないか。人ごととして聞き流せないものがある。

考えてみると、これは「棋士は緻密な頭脳の持ち主であろう」とする世間の買いかぶりが、その裏側に併せもっている落とし穴なのである。

裏側の偏見は取り除きたいが、これは表とセットになった誤解であるから片方だけ消すというわけにはいかないだろう。

ひとつ風向きが変わると、将棋が強い→深い読み→不気味→悪い企みというように変な方向に推理が進んでいくのである。

日本の裁判で同様のことがあったのかどうか知らないが、平素の生活のなかではそういうことが案外あるのではないかという気がする。

「スポーツはもちろん、音楽、小説、絵画、全て女性を口説くときプラスになるものだが、将棋はそういうとき役に立たない。ボクは4パーセントくらいのところで女と勝負しているんだ」とはY九段が語ったユーモアであるが、それも理解できるというものである。

プラスになるどころか、男女の仲でも、こじれると将棋が強いことがマイナスになる。

沈思黙考といえば聞こえはいいが、盤を前にしていないと、それは傍目にはただボーッとしているように見える。本当はただボーッとしているのではなく、頭の中は将棋のことで満たされているのだが、人はそう見てくれない。

この点がほかの趣味や仕事と異なるところで将棋の不利な点であるといえる。

故・升田幸三実力名人は穿った物の見方をする人であったが、「棋士は気の強い嫁さんを貰ってはいけない」とよく言われたものである。「ボーッとしてないで家事を手伝ってよ」とか「遊んでるなら部屋を片づけてよ」などと嫁さんに指図されては将棋が強くなれないというわけである。

結婚すると弱くなるというようなジンクスが棋士にはあると言われるが、それは、頭の中は働いているのにいつも遊んでいるように見えるという、棋士のもつ宿命によるのかもしれない。

「☓☓の好きな人に悪人はいない」という言い方がある。☓☓のところには自分の趣味とか職業を入れるのが一般的である。

「落語が好きな人に悪人はいないようで・・・」と落語家は言う。当てになりませんがね、といった軽い調子で言うので誰も反感を抱かず、そうかもしれないという気にさせられる。

しかし大抵は我田引水の臭いがして「そんなことあるかい」と反発したくなるものだ。

「将棋の好きな人に悪人はいない」と一般誌に書くとたちまち投書が寄せられそうだ。

それでも私は言う。「将棋の好きな人に大悪人はいない」と。

小悪人はいても大悪人はいない、と言いたいのである。生きていくために目先の悪事は犯すかもしれないが(そういう人もいたが)、世間を騒がしたあの保険金殺人のような綿密な計画に基づく犯罪はやらないという意味である。

初めに述べた裁判で、もし私が陪審員の一人として出席していたら、逆に無罪を主張していたであろう。それだけ将棋が強く、また打ち込んでいる人なら完全犯罪の企みなど面倒くさくてやらないだろうという心証を持つからだが。それはわが身に照らしてのことなのである。

棋士全般にそういう傾向があるというと、怒る人が出てくるかもしれないので、あくまで私だけのこととしておくが、将棋以外のことで深く(つまり緻密に、綿密に)考えるというのはひどく面倒くさいのである。

大体、アマでも将棋の有段者になるというのは、他の趣味にくらべて大変なことだと思う。「学生時代の友人に有段者がいましてね、それが学校でも下宿でもいつも将棋のことを考えているんですよ。これはとても真似ができないと思って将棋はあきらめました」。

乗り物で隣り合わせた紳士がそう私に語ったことがある。

将棋は力士のように鍛えが外にあらわれないから外見では全く分からないが、力士に負けない鍛錬を頭脳の中で積んでいるのである。

つまり頭脳の力というかエネルギーといったものの多くを将棋のために注いでいる。

大悪事というのは大変なエネルギーを要求するに違いないから、エネルギーの面からも、将棋が好きな人は大悪人になれないということになる。

史上、唯一の例外として江戸時代に幕府の転覆を謀った由比正雪という大悪人がいる。

幕府から見ての大悪人ということで、本当は悪人というのはあたらないと思うが、とにかく、ときの支配体制を覆そうというのだからたいした企みである。

剣豪で軍学者で正雪は将棋の高段者(七段)でもあって棋譜残っている。企みは大きかったが、しかし計画はずさんであったので、たちまち陰謀露顕して自刀して果てた。

「綿密な読み」のもとに事がなされていたら、もう少しは異なった結末になっていたであろうに、やはりこの人も大悪事には向いていなかったのであろう。

以前、ある出版社から推理小説を書かないかと勧められたことがある。「密室殺人事件など詰将棋そのものではありませんか。あなたなら出来ます」と熱心に言われ。ふとその気になりかけた。しかし将棋の駒や詰将棋の手筋を人間とその出来事に当てはめるというのは、簡単なようで実は大変な頭脳が要求されるものである。

ものぐさな棋士には、完全犯罪などは実行はおろか計画してみることさえ億劫で手におえることではないと分かって、折角のお勧めもお断りした。

—–

例えば、1929年に発表されたS・S・ヴァン=ダイン作の長編推理小説『僧正殺人事件』には、次のような一節がある。

「マーカム、この事件はもう少しのところで完全犯罪だよ。モーフィーの偉大なチェスの組み合わせの一つみたいに、十手も二十手も先が読んである。手掛かりは一つもない。もしあっても、それについて行ったら、間違った方角に行かされてしまう」

主人公のヴァンス(素人探偵)がマーカム(地方検事)に言った台詞。モーフィーは、アメリカ出身のチェスプレイヤーのポール・モーフィー(1837-1884年)のことで、近代チェスの創始者とされている。

たしかに、「完全犯罪」となると先を読む緻密な頭脳が必要となり、西洋であればイメージ的に、チェスが強い人の指し手が連想されているようだ。

—–

しかし、内藤國雄九段が書いている通り、将棋が強い人・打ち込んでいる人ほど、完全犯罪や計画的な犯罪の企てには向かない。

そういう意味では、好きな相手のこと以外は考えたくないという大恋愛をしている最中の頭の中と似ているのだと思う。

—–

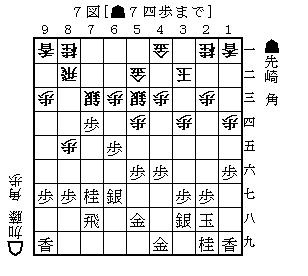

とはいえ、将棋以外のことで深く(緻密に、綿密に)考えることがひどく面倒くさい、というのは、将棋の検討を駒を動かさなくでもできる(脳内に将棋盤が完全に再生される)レベルに達していればこその話で、アマ強豪以上の世界と言える。

脳内で棋譜を完全に再生できない私のような場合、何かの加減で犯罪に巻き込まれ、完全犯罪の犯人にされそうになったらどういう言い訳をすればいいのだろう、と一瞬考えたが、そもそも私の棋力では完全犯罪を企てそうに思われることがないわけで、その辺は世の中うまくバランスが取れているものだなと思った。