将棋世界1994年3月号、N記者の第63期棋聖戦〔羽生善治棋聖-谷川浩司王将〕第2局観戦記「棋聖降臨」より。

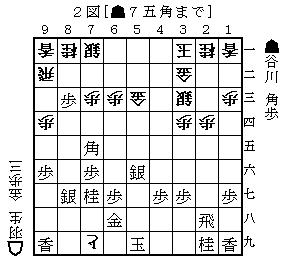

2図は、谷川が6六の角を勇躍7五に出た場面である。駒の損得は先手の角金交換だが7九のと金の存在も大きい。玉の堅さは後手に軍配が上がりかかっているところで、もう一手△2二玉と入城する余裕を与えるとはっきりした差がついてしまう。そこで、3一の玉と5三の金が角の射程に入る一瞬をついて勝負に出たのは、局面の推移を的確に掴んだ好判断と言える。

決戦近しとなると俄然活気づくのが継盤の検討である。内藤ともう一人の立会人・小阪昇六段を中心に駒が繰られる。

「後手はどう受けるか難しいところだね。どうだね、小阪君。勝率の良い人は△4二金打じゃないかね。今の若手は勝率がいいからね」と、内藤。

その内藤が、羽生の△6二銀を見て、いたく感心していた。

「この銀は、プロならば一目の手なんですけどね。実際に指す段になるとなかなか指せない手でもあるんだね」

「そうですね。筋だけど、如何にも何かありそうですからね。薄いもんなあ」

「△6二銀と指したか。△6二銀と・・・」

内藤は誰にともなく言い置いて、大盤解説場へと向かった。対局場である「大野屋迎賓閣」では別室にてファンに無料で即日大盤解説会が行われていた。

△6二銀は、一言でいうと人情味のある手なのである。グレかかっている青年を雇って責任重大な仕事を任せるような一手とでも言えようか。

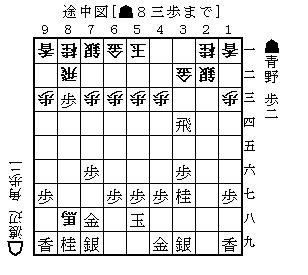

内藤が控え室を出てから数分後、谷川▲2三歩(3図)が着手された。

▲2三歩は、後手玉の入城を妨げながら、次は▲7一角(△同銀▲5三角成の狙い)の雷を落としますよ、という意味の手である。羽生が如何に対処するかと見守る控え室の面々に届いたモニターの画面は、信じられないものであった。

異次元の着想

△8九と、というのは、普通の感覚を持ち合わせる者ならば、思わず、これが将棋の手かと叫んでしまわずにいられないような着手である。これから敵が真っ向から攻めかかってくるという危急存亡の秋に、敵玉をぴたりとマークしていたと金がその持ち場を離れてのんびり香車を取りにいこうなんて手が間に合うわけがない。野球にたとえれば、満塁でしかもバッターは敵の四番という大ピンチで、エース級をベンチに下げて、のろのろ球の上に実績マルなし二線級投手をリリーフに送るようなものだ。これは人知を超えた采配である。

こんな手、誰も思いつきっこないなあ。と呆れ返っていると、ふと大盤解説場が頭をよぎった。記者は、脱兎のごとく控え室を飛び出し解説場に駆け込んだ。期待は的中した。内藤が、谷川▲2三歩の局面で、会場ファンに「次の一手当て」の懸賞を出していたのである。

「予想としては、6四歩・4三金上・4二金打・2三同金。まあこれはやらないでしょうが4二歩。では、よく考えて答を書いてください」と言ってから壇上を降りた内藤の元に、羽生が指した△8九とが記入されている棋譜が届いた。内藤の様子を目を皿のようにしてうかがう。

悠々と、という風情で棋譜に目を通した内藤の首が、カックーンと音を立てて前に落ちた。おもむろに顔を上げて大盤の局面に目をやり、再び棋譜に戻ってしげしげと眺める。ややあって、「こら、あたらんわあ」。

80名余の解答者の中で正解者は皆無。大盤解説場に詰めかけたファンの皆さんの将棋感覚は正常である。感想戦では、羽生本人さえも、この手がいいかどうかは分かりませんと言っていた。

羽生の投げた得体の知れない不思議球を、谷川は強振した。カキーンと快音を残し、ボールは左中間のまんまん中へと飛び去って行く。決着はただちにつく。と、思われたが、そうではなかった。谷川が点を入れれば羽生も負けじと入れ返す打撃戦が延々と続くのであった。

(中略)

読者の皆様にあっては、是非とも将棋盤を出して4図以降90数合にわたるせめぎ合いを並べてご覧頂きたい。どんなに寒い日に並べられても、恐らく、一汗も二汗もかかれることと思う。

打ち上げにて

「羽生君。きみは将棋が強いというだけなのではないね」 内藤のの言葉に,羽生は「はっ」と畏まる。

「まあ、そう硬くならんと、飲みなさい」

いつものこととはいえ、歓談の酒席は時の経つのを忘れる。

森安秀光九段の思い出話。愉快に笑える話ばかりなのだけれど、話の接ぎ穂に訪れるしんとした僅かな時に、悲しみが凝縮された。誰かが「今日は森安さんもここに来ているよ」と言った。

(以下略)

—–

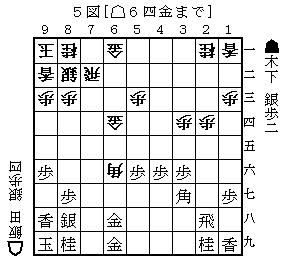

4図以降は▲7一角△6四金▲同角△同歩▲8二歩成△7一銀▲9二と△9九と▲6一飛△4一歩▲5二金△4二金打・・・と大熱戦が繰り広げられる。

誰もが驚いた△8九とは、香車を取ってから、歩切れの先手の5筋に香車を打とうという構想。

たしかに△8九とから取りにいった香車は、羽生陣が攻められている途中で△5三香と打ち、先手の5六銀を取って5七の地点を狙う活躍をしている。

—–

△8九とは、美女がたくさん待ち受ける六本木の合コン会場の店の入口を目の前にしながら、くるりと歩く方向を変えて電車に乗って場末の街の立ち飲み居酒屋へ一人向かう男、のようなイメージがある。