将棋世界1994年8月号、東公平さんの「シナモノエッセイ 眼鏡」より。

望遠鏡を「遠めがね」と呼んだのをはじめ「めがね」にもいろいろあるし、物や人のよし悪しを見抜く力、という意味まである。中原誠は高柳敏夫ほか多くの棋士の眼鏡にかなって大成した。米長邦雄には、眼鏡違いの弟子が約一名いる、エトセトラ。古い話をすれば、木見金治郎門下の二見敬三は十六歳で四段、さらに二段とびで六段に昇り「大山の後継名人」と関西棋界の期待を一身に集めていたにもかかわらず身を持ち崩し、早世した。親しくしていたので、忘れられぬ人である。

塚田正夫名誉十段や津村常吉七段の、ずり落ちそうな眼鏡のかけかたを懐かしく思い出す。好みだったのか、作りがよくなかったのか。鼻が低かったせいではない。徳島の日和佐海岸で育って色黒の「荒法師」こと灘蓮照九段。この人のは黒い太い縁。左手中指でぐいと押し上げ、キッと相手を見、「よし」と気合を入れて盤をにらみつける対局姿は、男臭く、勇壮な浜の裸祭を連想させた。

土井たか子、陣内孝則らとともに1993年の「メガネベストドレッサー賞」を贈られた米長名人は、初めて対局に用いたとき記者に「これは形勢が悪いときにかける眼鏡です」と得意のジョークを飛ばした。コピーライターも顔負けの傑作だった。内藤國雄九段は、色付き眼鏡が似合っている。まねして私も、日光で色が変わる新発明品をかけていたら意地悪の大学教授に「目をどうなさいましたか」とからかわれた。

中原永世十段は「ニコン・メタルフレーム」のコマーシャルで有名だが、眼鏡の売れ行きはともかく「将棋の先生は落ち着きがあって上品」のイメージを一般の人に与えた功績は大きい。後輩は将棋の技術だけでなく服装、礼儀作法なども継承する。その意味で原田泰夫元会長・九段、有吉道夫九段、伊藤果六段等立派なドレッサーは多い。

強度の近視で、奨励会のころから新宿界隈に住み、珍談の多かった若手時代の佐藤大五郎九段に「ケンカの必勝法」を聞いたことがある。その筋の人のを見て憶えたのだ。「やるか」と言うなり片手でビュッと眼鏡を払い飛ばして身構える。たいていの相手は一瞬ひるむ。と記憶するが、はて、飛んだ眼鏡はどこへ行くんだったろうか。

欧米人にとって、同じ肌色の日本人と中国人は見分けにくい。昔は「眼鏡をかけてカメラをぶら下げていれば日本人」と言われた。戦争中にはスパイ関連で珍妙な判別法もあった。「足の指を調べればすぐ分かる」のだ。日本人は常時下駄や草履を履いたから、必ず第一指と第二指の間に隙間があった。

(中略)

愛棋家大橋巨泉がテレビで大活躍していた時期のは、レンズのない伊達眼鏡だった。古代中国の眼鏡は、磨き上げた素通しの水晶で、支配者の威厳を示す装飾品だったらしいと百科事典にある。日本で一番古い眼鏡は徳川家康の遺愛品。久能山の東照宮に保存されている。その将軍の眼鏡にかなって、家元の権力と扶持を与えられた「将棋の上手」が一世名人大橋宗桂。約四百年を経て、十五世名人の遺品、まんまる眼鏡も、倉敷市の大山名人記念館に納まった。ああいう分厚くて丸いレンズを「牛乳びんの底みたいな」と笑ったが、最近はマンガでしか見かけない。

—–

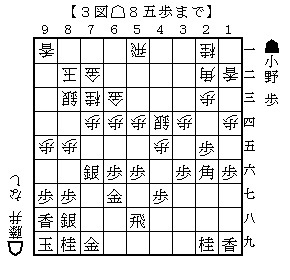

昨年のNHK杯戦、佐藤天彦七段-山崎隆之七段(当時)戦を観戦した時のこと。

対局前の控え室、解説の稲葉陽六段(当時)と談笑していた山崎七段だったが、収録が始まる10分ほど前に対局用のメガネにかけかえた。

山崎隆之八段は普段用のメガネと対局用のメガネを分けているのだ。

対局用のメガネをかけた瞬間から山崎七段は真剣な表情になり、控え室のあちこちを初めて来た場所のようにキョロキョロと見始めた。

佐藤天彦七段はその時ややうつむき加減に瞑想していたが、佐藤七段を視界にとらえた山崎七段は、初めて会った人を見つめるような不思議な表情で、数秒間、凝視していた。

戦闘モードのエネルギーをどんどん充電している対局用のメガネをかけた山崎七段の様子、とても華がありドラマチックだった。

—–

棋士とメガネということでは、宮戸川さんという方が最近書いた文章が面白く、また分析も鋭い。