近代将棋1989年6月号、団鬼六さんの鬼六面白巷談「酔いどれ天国」より。

団体旅行であるからホテルにおける朝の食事は大抵、早いが、七條社長はもうちゃんと背広に着がえて時間通りにきちんと席についている。私なんぞもう二日酔いでしきりにこめかみのあたりを手で揉んでいるのだが、大将は何の疲労の色も見せていない。社員達のお早うございます、の挨拶をうむ、うむ、とうなづいて聞き、さすがに大したものだと感心したが、朝食が始まると、朝だから俺の酒は5本位にしておこう、というのだからまた驚いた。こういう旅行だから朝食にビール1本位飲む社員もいるけれど、大将の場合は徹底して日本酒であって、それも朝だからひかえ目にして5本というのだから、うわさには聞いていたけれどちょっとや、そっとの酒豪ではない。大体、酒飲みには二種類あって、酔いたい人と飲みたい人にわかれるらしいが、大将の場合は飲みたいタイプで、嬉しいから飲むとか憂いを忘れるために飲むとかいったものではなく、ああ、うめえ、とばかり真に酒を楽しんでおられるのだ。しかし、ああ、うめえ、の次には、ああ、痛え、と足の古傷が痛み出したらしく顔をしかめるのである。ふと気がつくと、朝食を共にしていた大山名人を始め、社員一同はあらかたバスの方へ乗りこんでしまって、ガランとした広間で飲み残っているのは大将と私の二人きり、もう出発の時間ですよ、と、私はうろたえて大将の酒をやめさせようとしたが、まだ、大丈夫だ、残り時間、2分になったら知らせてほしい、などと、対局者が記録係に声をかけるみたいないい方をして、盃をまだ手離そうとはしない。俺は飲み意地が汚い方だからな、と、まだ、銚子に酒が少しでも残っていると腰を上げようとはしないのだ。金は無駄に使ったとしても使われた金は別の人によって使用されるのだから無駄にはならぬ、しかし、飲み残した酒は恐らく捨てられるのだから完全な無駄になる、といった理屈で、私は大将の腰を早く上げさせるため、残った酒を一気に飲んでしまったが、すると、あら、もう空っぽか、と、大将、銚子を1本ずつとって揺さぶりながら不思議そうな声を出し、あと、2本ばかり注文しようか、などというので、冗談ぢゃない。もう出発は秒読みですよ、と叱った時、ようやくしびれを切らした若い社員達が迎えに来て、手をとられ、腰をとられ、やっとこさ大将、バスの方へ歩き出した。

小豆島の土庄港からフェリーで高松港へ向かったが、船中の客椅子に坐ってうたた寝しようとしていると、大将、ニヤリとしながら私の方に近づいてくる。彼の両手には6、7個の缶ビールが抱えられていた。船の売店には酒が置いていないのでビールで我慢しようや、と私の隣に腰を降ろした大将は私の膝の上に無造作に3個の缶ビールを乗っけた。この旅行中、片時たりとも酒なしで過ごすものか、といった気迫がこもっている感じで私は驚嘆した。ふと、日程表に眼をやった大将は、次は琴平か、そこでまたうまい酒が飲めそうだな、などといっている。1時間半ばかりの船旅だったが、その間、彼の無頼漢的人生論をたっぷり聞く事が出来た。共に飲んで歓談している内、これは旅行中、何ども不思議な思いにかられるのだが、彼はいくら酔っても酒飲み特有のあの乱れというものが感じられなかった。鋭い刃物で切ったような眼尻と迸る光を抑えた青味がかった眼、枯れている痩頬、これは酔おうと酔うまいと変化のきざしは見当たらない。そうした風貌に加えて酔談する彼に芸術家的なものが感じとれるのである。大会社の会長とか社長とかいう意味での威圧感といったものは感じられなかった。もっとも、あの難解な長手数の詰将棋を趣味で作るという人だから並の社長ではなく、一緒に飲んで観察して見た人間的な印象が芸術家的なのは当然かもしれない。

琴平で昼食となったが、そこでも社長、またお酒、10本を要求し、社員達が金毘羅参りに出かけている間、ゆっくり腰を据えて飲み出し、私はお相手を仕る事になった。何だか、私が酒の選手に選ばれ、この旅行の参加者を代表して七條社長と酒の対局を行っているようなものであった。もうこうなれば肝炎も肝硬変も糞くらえだと私はひらき直った気分になっていた。一つ、社長の事はよろしく、と私に声をかけて金毘羅参りに出かけていく社員もいた。それは社長のお酒のお守りを頼む、という意味とは別に社長もお年だから何とか酒の量を減らせる方法はないでしょうか、という意味にも受け取れる。大体、真昼間から、それもバスで観光地へ出発するまでの時間待ちに酒を10本も飲み干すというのは異常である。しきりに私の方へ銚子を差し出してくる社長に、いや、私ももう年ですから、そう、たて続けには飲めませんよ、というと、もう年だって冗談ぢゃないよ、君、と社長は顎をつき出すようにしていった。ホテルの宴席では私は社長の列に腰を据えさせてもらっているが、そこは会社の重役、御親族、御親友の席で一番、右側の尺八の師匠、Aさんは九十何才、その次のBさんは八十何才、そして、七條社長の七十何才、次の大山名人が六十何才、その次の私が五十何才で、つまり、九、八、七、六、五、の順で着座しているのだ。次に着座する佐瀬先生が六十代、そして近将社長の永井さんもそれとほぼ同じ年令だとなると、五十代の私が一番、若造だという事になる。五十代なんて俺から見りゃ、まだ、鼻たれ小僧だよ、と、大将、腹を揺すって笑うから、私はすっかり嬉しくなった。急に自分が若返って感じられた。最近、老境の間近さを妙に感傷的に感じとってきた人間に君はまだまだ若造だよ、いや、鼻たれ小僧だ、という言葉ほど、骨身に答える程の嬉しい励ましの言葉はない。英雄、色を好むで、酒席では大将、かなりきわどい話もされるが、私など、もうキバの抜けた老狼みたいなもので、とても雌を追いかけるような力はない、などというと、何をいっとるんだ、君、Aさんを見よ、と、大将、甲高く笑っていった。あの人なんかは1890年代生まれの九十才にして生殖機能の衰退は感じさせない、という。だからこそ、というわけか、Aさんは宴席では社長の詩吟の伴奏として尺八を吹かれたが、小規模ではあるが音色に艶があり、気迫が感じられた。詩吟もあとで披露されたけれど、長年の修養の精錬されていて、迫るような哀切感あり、また音質、量感とも迫力があった。雌を追いかける気力が未だ、失わざるによってAさんは磨き上げられた芸を持続出来るのだと七條社長に教えられる。俺もAさんに見習って、ここだけの話だが、ある有名医師の秘法によって肉体的治療を行い、老骨に鞭打ってまだまだ色道にいそしみたい、などと社長、眼を据え出したが、何だか、酒の上の冗談とも思われなくなったので私は恐ろしくなり出した。しかし、何と愉快な人である事よ。私のスキな兼好の「徒然草」の中に―近づかまほしき人の、上戸にして、ひしひしと馴れぬる、また、うれし―という言葉がある。一度、近づきになりたいと思っていた人が、うまい具合に自分と同じ酒飲みで、飲みながら打ちとけ合ってしまったという事は実にうれしい事だ、という意味だが、正にそれであって、また、バスの発車時間、秒読みの段階に至るまで、とうとう飲み合ってしまう事になる。

(つづく)

—–

朝の食事の時の様子など、酒が好きな人が読んでも、胃や食道の辺りが苦しくなってきそうな展開。

—–

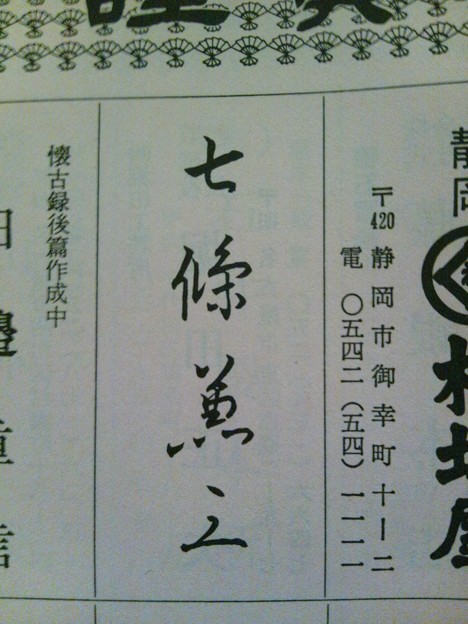

七條兼三氏の賀詞広告が、とても七條兼三氏らしい。

通常の賀詞広告は、名前・肩書・住所・電話番号が載る、名詞のような雰囲気となるのだが、七條兼三氏の場合は直筆の名前だけ。

迫力満点だ。

将棋世界1990年の賀詞広告

—–

秋葉原ラジオ会館のホームページの「ラジオ会館の歴史」のギャラリーには、1962年と1972年の七條兼三氏の写真も載っている。

1972年に新しい秋葉原ラジオ会館本館が完成した際のイベントでの次の写真。

→写真

七條兼三氏が木村義雄十四世名人から免状を受け取っているシーンのようにも見えるのだが、左側の男性が木村十四世名人にも見えるし、そうでもないようにも見えて、何とも判断が難しい。

ちなみに、この時のイベントでは小柳ルミ子さんと加納エリ子さんのショーが行われている。