将棋世界1995年10月号、内藤國雄九段の「名勝負師は言い訳をする」より。

私の前期の順位戦の成績は6勝5敗だったが、内容からいって、勝敗が全部入れ代わっていても(そのときは5勝6敗になる)不思議ではない気がしている。勝負は紙一重の差で決まるものだし、運の要素が常に微妙にからまっているものである。こういう気持ちを抱くのは前期だけのことではない。

「二人の対戦成績はどうなの」。対局の朝となりで盤に向かって駒を並べている二人に、同門のよしみもあって私は気楽に聞いた。

「6連敗です」と片方が答えたが、なんとなく憮然とした感じがあった。果たせるかな、彼は後に「内藤先生は気配りの人といわれているが、実際は無神経だ」と仲間に憤りをもらしたという。自分で必死に押し隠していることを思い出させ闘志にダメージを与えた、ということのようだ。平素のタフさからして、そういうことで揺らぐ男であったとは信じられないのだが、その一局もまた敗れ、これも無神経な言葉のせいであると言われたら(そこまでは言っていないが、そう思っているかもしれない)申し訳ないと謝る一手である。

勝負勘の違いというものが底にあるようで、私の感覚からすれば、自分が連敗ししてが連勝していることを明示するのは別に不利なことではない。

5番棒、6番棒というのは真剣(賭将棋)でいえば大駒落の手合である。実際にそんなに差があるわけはないのだから、運が一方に偏っている結果のことだと考えてよい。賽の目ではないが、運の目は変わる。勝ち続けている方がかえって「そろそろやられる頃では」という不安を抱きやすいものだ、と私は思う。

この辺の意識については、相撲で印象に強く残っていることがある。あるとき全勝の横綱対全敗の平幕という取組があった。アナウンサーは「勝負は問題外ですね」と言ったところ、元横綱だった解説者はこう語った。

「こういうのは嫌なもんなんですよ。ひょっとしたらという不安が横綱に起きるんです」。実際その一番を平幕が勝ってしまう。

運については、こういう気がする。巡ってきた運をちゃんと掴むためには自信と闘志がなければならない。いまの平幕の力士についていえば「自分は全敗しているが、本当に弱いわけではない。運がちょっと味方をしてくれれば横綱にでも勝つ力をもっているんだ」という自信を失っていなかった。それが勝利に結びついた―と考えたいのである。

自信というのは心のゆとりでもある。自分の過去の成績を押し隠し、なにがなんでも勝つんだとカリカリしているようなゆとりを欠いた状況では、折角運が訪れても逃がしてしまうのではないか。

もひとつ運を逃すものに「負け犬心理」がある。戦う前からもう負けだと決め込んで闘志をなくしていたのでは、勝利の女神も訪れようがない。

犬は一度喧嘩に負けると次からはいつも尻尾を巻いて逃げることしか考えなくなる。これから「負け犬」という言葉が生まれたが、この心理は犬に限ったことではなく、闘牛、闘鶏など動物全般にみられる現象である。

たとえばシャモ。大きな試合に出るまでに弱い相手をあてがい、勝つことだけを覚えさせる。かくして負けることを知らないシャモはもとから威張ったらしいのがますます威張り返って、これまで対したことのない強敵に臨むことになる。しかしその一戦にもし敗れたら、そのシャモは二度と使い物にならない。(ここでかねての疑問が氷解した。競馬馬に勝ち負けの意識があるかどうかということである。競馬で勝った負けたと騒いでいるのは人間だけで馬には関係がない。これが結論。だからこそ馬は負け犬心理に陥らず、負けても負けても一生懸命走ることができる)

人間も負けるとショックを受ける。負け犬心理に陥ることもある。ここまでは動物一般と変わらないが、人間はたちまち立ち直りまた勝負を挑んでいく。そこに大きな違いがある。この違いはどこから生じたのか。その理由の一つに、人間が言葉を覚えたことの影響が大きいと、あるときふと気がついた。負けた場合、私はいろんな言い訳を考える。いや考えるというより、なかば無意識に言ってきかせてなぐさめている。これは私だけでなく、すべての棋士がそうだと思う。

もし言い訳ができないと、気持ちはただいちずにみじめになり、再起できなくなる。言い訳のおかげでプライドが保たれ、希望を失わずにすむのである。

「負けたとき升田は言い訳し、大山はしなかった。これが両者の対戦成績の差だ」と言ってのけた評論家がいたが、私にはそれはただ両者の性格が陽性か陰性の違いであるとしか思えない。不屈の闘士であった大山さんは”口にはださねど全身これ言い訳の固まり”のような人ではなかったかと思う。

言葉のない動物は一度負けると再起できない。それは言い訳ができなくて、ぐさっとやられた自尊心が回復できないからであろう。

動物も、人間が想像する以上に仲間と言葉を交わしているらしいということが分かってきたが、言い訳をひねり出すには語彙が不足しているに違いない。

一歩進めて、名棋士ほど言い訳がうまい、と言っても外れていない気がする。

現役の人をあげて抗議を受けるのもつまらないので、伝説化した棋士に登場してもらう。

「阪田三吉、端歩を突いた」演歌の一節である。阪田の端歩突きの理由については諸説紛々。曰く、可能性の追求。曰く、はったり。曰く、自信過剰。曰く……。

私はこれに「言い訳説」というのを加えたいと思う。

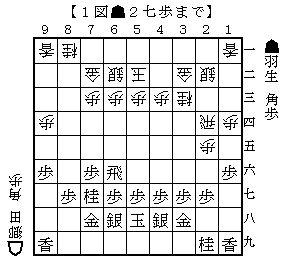

相手は当時最強の木村、花田。自分は長いブランクの後の63歳にもなっての対戦である。いかに将棋の神様などと関西で言われていても敗れることは覚悟にいれておく必要がある。そこで木村八段の7六歩に9四歩。花田八段の7六歩には1四歩という、後手番をもっての端歩突きを敢行する。

これで勝てばまさに将棋の神様、負けてもプライドは守られる―。

結果は二人に負けたのだが、このあと他のトップ棋士達と平然と普通に(というのは変わった、損な指し方はしないで)戦い、好成績を残した。もし二人に負けたダメージが大きいと、その後の対局に悪い影響を与え与えたであろう。「阪田の端歩突き」は、敗れたことなどお構いなしにそれだけで一人歩きするのである。阪田師の計算は正に的中した。

阪田三吉さんは事前に立派な言い訳の手を打っていた。正に名棋士たる所以である。

——–

自分に対する言い訳は本当に大事だと思う。

一番良い例が失恋で、「もともと縁がなかったんだ」、「今でもこうだったのだから、もし一緒に住んでいたらお互いが不幸になっていたかもしれない」、「相性が良くなかったのだろう」など、いくつでも言い訳が頭の中に流れてくる。

もちろん、自分が良くなかった点を改善して次に活かすということは必要だが、自分の中での言い訳がなければ、二度と恋愛などできなくなってしまう。

——–

高い所にある葡萄をなかなか取ることができなくて、「どうせこんな葡萄は酸っぱくて不味いだろう、誰が食べてやるものか!」と捨て台詞を残して去っていった狐。イソップ物語の「狐と葡萄」の狐の話だが、これも言い訳の変形になるのだろう。あるいは言い訳というよりも負け惜しみと言うべきか。

——–

フランスの「ラ・フォンテーヌ寓話」(イソップ寓話を基にした寓話詩)では、「あのブドウはまだ青い。グルメの食べものではないのだ」とフランス狐は言っている。

「キツネとブドウ −ラ・フォンテーヌ寓話から−」(Web絵本 ストーリーゲート)の作者、童話作家の立原えりかさんの「作者の言葉」が心を打つ。

願いの全てが叶うわけではないこの世で、わたしたちはときどき、キツネの真似をしなければなりません。

儒教的であれば「この狐のようになってはいけません」のような結びになるのだろうが、立原えりかさんの視点が優しい。