将棋世界2003年3月号、真部一男八段(当時)の「将棋論考」より。

小泉首相が千利休を引用して「稽古とは一より習い十を知り、十よりかえるもとのその一」と奥の深い言葉を述べていた。また、稽古には古(いにしえ)を稽(かんがえ)る、という意味もあり、古事を学ぶことで今を知り未来を思うといったところであろうか。

それに倣って今回も幕末の大天才、天野宗歩を見ることにしよう。

前回、宗歩と大山には同質なものがあるのではないかと述べた。

その具体的な局面をご覧いただく。

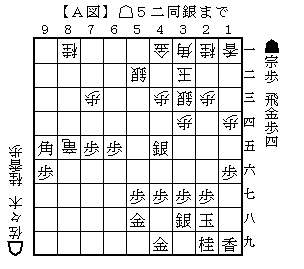

A図は宗歩の左香落で相手の佐々木政四郎は宗歩とは香角ほどの手合だったようだ。図は宗歩が存分に捌き既に大優勢だが、決め方に個性が表れる。

ここで何と▲8六金と打ったのだ。

筋の良い人ほどこんな重い金を打たないものだが、以下△8二竜▲8三歩△同竜▲8四歩△7二竜▲7六金と進んでみると、宗歩陣は盤石不敗の態勢になっているのが分かる。勝ち方がうまいのだ。

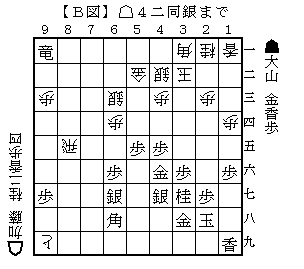

B図は昭和39年の王座戦(先後逆)で相手は加藤一二三八段(当時)。

形勢は大山がはっきり良いが、ここからどう作ってゆくか。大山は▲8六金と打った。この感触が前例と似ているでしょう。以下△8三飛▲9二竜△7三飛▲8五金△7二飛▲8一竜△7一香▲7五歩△1三角▲3五歩まで大山の勝ち。ここでの投了は早いようだが、後手は指しようがなくなっている。この二例でいえることは一見重く遅いように見えた金打ちが、相手の攻撃力を破壊し、実は一番確実な勝ちにつながっているということである。勝利を見出す高性能のアンテナを両者備えていたに違いない。この当時の年令は、宗歩27歳、大山41歳であった。

(以下略)

——————

A図、B図とも、本当に勝てるのなら▲8六金と打とうという気にもなるだろうが、実戦でそのような気持ちになれるわけもなく、自信もなく、私には100年かかってもその境地には至らないような世界。

——————

しかし、ひふみんアイのように盤面を後手側に立って見てみると、「まさかやってはこないだろうけれども、▲8六金と打たれたらイヤだなあ」、とは感じることができる。

これは、私だけの問題かもしれないが、攻める時にはよく読む(受けられる手もよく読む)けれども、自分が受ける手を読む時にはモチベーションが上がらない、ということから来ているような感じがする。

ひふみんアイは、アマチュアの実戦でも意外と効果があるかもしれない。