将棋世界1993年1月号、国枝久美子さんの「奨励会という名の青春」より。

私と奨励会の出会いは2年前の夏だった。約2年ばかり、スペインで遊学していた私は日本に帰るとどうしてもバルセロナと同じような港町に住みたい衝動にかられた。それなら何といっても横浜になる。ようやく海に近いマンションを借りる事が出来た私はかつての文章の師匠であった横浜の団鬼六先生の所へ、これから横浜の住人になりますのでよろしく、と御挨拶に行った。すると、お前、まだ就職がきまっとらんならうちの仕事を手伝うてくれ、といって団先生から見せられたのが「将棋ジャーナル」であった。俺が引き受けんとこの雑誌、潰れてしまうのや。将棋雑誌が一つ消えるという事が淋しい話やないか。と団先生はいった。淋しい話やないか、と相談するようにいわれたって私には将棋に関する知識はまるで持ち合わせていない。持ち合わせていないどころか、将棋とか囲碁といったものに対して私は拒絶反応が生じる位だった。たとえば連想ゲームなんかで将棋と出されたならば私に連想出来るのは、老人ホーム、退屈のシノニム(同義語)、失業者の気晴らし、といった風に暗いものだった。私がお見合いをする事になって相手の男性が趣味は将棋です、なんていうとこの人、ねくらなんだな、といい気分にはなれない。趣味に上等、下等とか、健康、不健康とかの差があるとすれば将棋は後者に当たるのではないかと思っていたのである。アホか、お前は、と、団先生に叱られた事はいうまでもない。

そういう私の常識のなさを是正するためとスペインぼけを治療する意味も含めて団オーナーに指令された将棋ジャーナルの最初の仕事。それは大阪、正棋会と戦う奨励会員に随行して関西へ行く事であった。全く将棋のわからない私がこれで将棋界にデビューした事になる。私はそこで初めてプロ棋士というものに遭遇したわけだ。

私の仕事は大阪遠征の奨励会員の宿舎の手配、食事の世話といったもの。高校野球の女子マネージャーみたいなものである。それがきっかけとなって彼等と親しい間柄になったのだが、そのおかげで棋界の形態というものが次第にわかるようになる。将棋指しは暗い、という私がそれまで抱いていたイメージは吹っ飛んだ。暗いどころか、底抜けに明るいのだ。半期に32人より2人だけが卒業出来るという苛酷で冷酷な状況の中にあって彼等は普段は仲のいい仲間でも三段リーグ戦の開幕ともなれば敵味方に分かれて戦わなければならない。参加する事に意義があるというようなアマの将棋大会ではなく、プロの場合は10代の若さで、生き残るためには相手を殺らなければならないのだという闘争精神を植えつけられるのだろう。こんな青春があっていいのか、という疑問が生じ、また、こんな青春をおくる彼等に私は興味を持った。彼等はたえず寄り集まって賑やかな騒ぎを求める一方ではそれぞれ隔離した寂しさを求め合っているような気がする。本当の明るさではなく、かといって暗さでもなく、一種のジレンマに反発しての馬鹿騒ぎのように見えた。

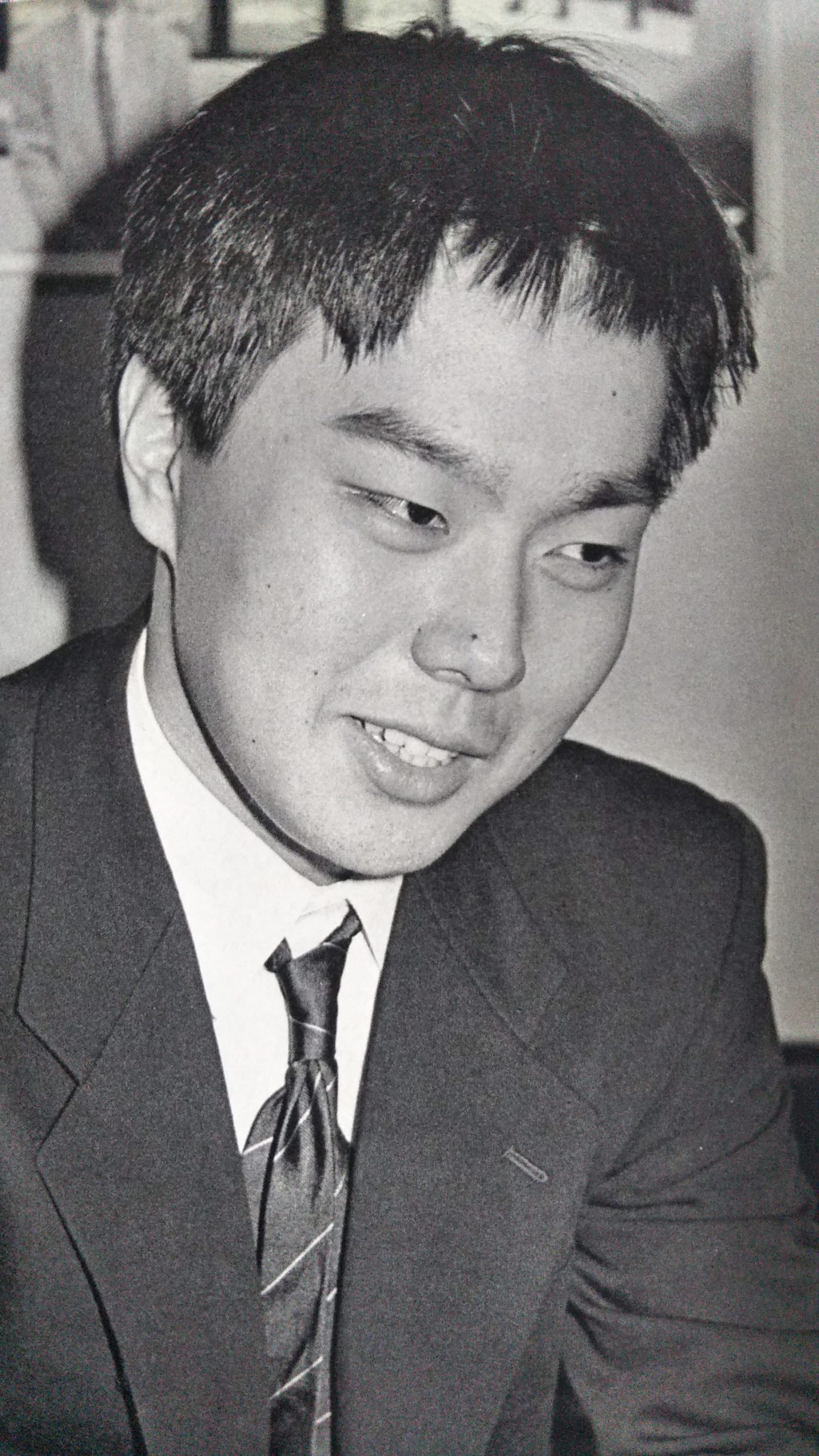

伊藤能さんがその異質の青春を経験した人だと思う。17年間奨励会に在籍してようやく四段になった、という事で伊藤能さんの青春に区切りがついたという事ではない。でも非存在感的青春に一つの区切りをつけたのではないか。いや、非存在感的というのは私みたいに青春というものを甘美なものに見たてて、ダンスパーティー、クリスマスケーキ、ドライブ、義理チョコ、赤いグラスといったイメージでとらえていた者こそ、それであって虚偽の青春をおくったという事になるのかもしれない。メシが喰えねばイモでも喰って精進しようというのが奨励会魂というものだろう。私の青春には精進というものはなかった。精進して何になる。奨励会員達のそうした努力や精進は何時かは必ず実るのか、これが奨励会時代の伊藤さんにはわからなかった。師匠の米長先生にもわからない。その期間、万年三段とか、古狸といった弱い者、劣れる者への白眼視もあった筈、それに喰えるか、喰えないかの生活。この二重苦、三重苦に耐える時に本当の青春の力が必要となる。普通に耐えるのではない。満たされるか、満たされないか、はっきりしない目標のために耐える、これは中年、老年には存在しない、青春のみが持つ耐える力である。伊藤さんはこれまで全力で戦ってきた。崩壊に耐え、努力の空しさに耐え、最後は自分との戦いであったと思う。

「僕が四段になるとみんなが奇蹟だとか、天佑だとかいうのですが、僕は奇蹟だと思いません。四段になれたのは当然だと思いました」

これは四段昇段祝賀会での伊藤さんの挨拶だが、万雷の拍手を浴びた。名言だと私も思った。伊藤さんはこれだけ長い期間、努力しても四段になれなかったというのは自分に実力がなかったのではなく、自分を実証するのに不器用過ぎたからだといいたかったのだろう。今までの青春の力を持続する限り、伊藤さんは必ず不器用ながらも昇段を重ねていくに違いない。

* * * * *

* * * * *

国枝久美子さんは、この当時、将棋ジャーナルの専属ライターだった。

団鬼六さんのエッセイにも、何度も名前が登場している。

また、国枝さんはこの頃、将棋ジャーナル1991年6月号に掲載された「小池吐血の決戦 やがて、哀しき」で、将棋ペンクラブ大賞雑誌部門佳作を受賞している。

* * * * *

「将棋とか囲碁といったものに対して私は拒絶反応が生じる位だった。たとえば連想ゲームなんかで将棋と出されたならば私に連想出来るのは、老人ホーム、退屈のシノニム(同義語)、失業者の気晴らし、といった風に暗いものだった」

「私がお見合いをする事になって相手の男性が趣味は将棋です、なんていうとこの人、ねくらなんだな、といい気分にはなれない」

辛辣に聞こえるが、この当時のほとんどの女性は、将棋に対してこのようなイメージを持っていたと言っても過言ではないだろう。

* * * * *

伊藤能四段(当時)は米長邦雄九段門下、この当時の年齢制限1期前での四段昇段だった。

伊藤能七段の奨励会時代のエピソードも多い。

→萩本欽一さん「そういえば能君と一緒に小学5年生の先崎君が来たことがあったなあ。この子がまた憎たらしいの」

* * * * *

「彼等はたえず寄り集まって賑やかな騒ぎを求める一方ではそれぞれ隔離した寂しさを求め合っているような気がする」

「いや、非存在感的というのは私みたいに青春というものを甘美なものに見たてて、ダンスパーティー、クリスマスケーキ、ドライブ、義理チョコ、赤いグラスといったイメージでとらえていた者こそ、それであって虚偽の青春をおくったという事になるのかもしれない」

国枝さんの文章が印象的だ。

印象的に感じるのは、私も青春を甘美なものに見たてていたからだと思う。