将棋世界1996年4月号、先崎学六段(当時)の「先崎学の気楽にいこう」より。

1月某日―朝の9時半に目覚まし時計が鳴った。2日前に買い換えたばかりの、やたら音の大きい目覚ましなので、なんとなく違和感がある。

―今日はなんだっけ。

用事がないかぎり目覚ましをかけて寝ないので、なにかしら用事があるはずなのだが、思い出せない。

―まあ覚えていないくらいなので、大した用ではないな。

とりあえずテレビをつけた。僕は、あまりテレビを観る側の人種ではないが、起きがけにテレビをつけ、のんびりとしたワイドショーをを見ることによって、世の中に大事件が起こってないかどうか確認する癖がある。(あと電車がちゃんと動いているかどうかも分かる)

ワイドショーには羽生が出ていた。七冠フィーバーである。

まあタイヘンなこってな……などとぼんやり考えながら僕は起きあがり、さっさと歯を磨き、冷蔵庫の野菜ジュースを一気に飲み干すと、トイレにしゃがみ込んだ。朝の、いつものコースである。

突然、羽生に関して、なにか、猛烈に嫌な予感がした。頭の中をハブの2文字が駆け回る。ハブハブハブ……。なんだ、これはなんなんだ。

「そうだ」僕は呟いた。今日は羽生竜王の就位式だった。たしか11時半だったな。いかなくちゃ。

それにしてものんびりしたもんだな……なんてことをひとりごちながら着替え、家を出た。腹が減っているので、ブランチをすることにした。ブランチという語感からは程遠い定食屋に入る。

おかずに頼んだ目刺しがなかなか焼きあがらない。すこしイライラしたが、まあすこしぐらい遅れてもいいやと思った。どうせ挨拶は長いだろう。

やっと出来た目刺しを噛んだ瞬間、僕はその目刺しを吐き出すや叫んだ。

「おばちゃん、勘定」

なんてこった。去年、竜王戦の2組で優勝したからメダルを貰うんだっけ。遅れたら大変なことだよ。これは。

おばちゃんの驚くまいことか。

「アンタ目刺しぐらい食べて行ったら」

「いや時間が……いやでも、食べます」

僕は、口に4本の目刺しをぐしゅっと詰め込むと店を飛び出た。うち2本は尻尾がはみだしたままだ。まるで鵜飼の鵜そのものである。

なんとかギリギリに会場に着く。会場は、ごったがえしていた。テレビカメラの嵐である。

1組優勝の中原先生が隣で「いやぁ半年ぐらい前だもんな、優勝したのは。すっかり忘れていたよ」なんてドキリとすることをいう。ハハハと笑う僕の顔はきっと引きつっていただろう。

とどこおりなく式が終わり、読売の社長の個性的なスピーチもなく、パーティがはじまった。

パーティの席では、パーティの席でなければ会えない人と喋るのが上策であるし、パーティで楽しいのはそれぐらいのものだ。僕は人が大勢集まるところは嫌いなのである。

そういう人はいないかなと見渡したら、羽生と久しく会っていないことに気がついた。とはいっても、向こうのそばには、カメラがずっといて、そこに突っ込む気もしない。

しばしたち、カメラがまばらになったところで羽生のところに行き、やぁ、久しぶりなどといったかいわないかのうち、横から、妙齢の御婦人数人が、わっとにじり寄って来た。御婦人方もこの機を待っていたのだろう。中の一人がいった。

「んもう、将棋の人たち同士はいつだって喋れるんだから―」

……そりゃそうです。正しいですよ。でも僕だって久しぶりだったんです。

終わった後、編集長のヨシオ氏と、芥川賞作家の保坂さんとホテル内の喫茶店で一服する。ヨシオ氏、森高千里に彼氏がいたのがエラくショックらしい。(オジサンだねえ)

「あらたまって訊きますけど、なんで羽生さんてあんなに強いんですか」

保坂さんは、今、旬の小説家である。大学を出てから去年芥川賞を取るまでの10数年、世俗に迎合するような仕事は全くしなかったという。こういう人は、考え方の奥底に性根が座っているところがある。同じことを訊かれても、テレビのリポーターに訊かれるのとは、こちら側の緊張感に雲泥の差がある。

「……さあ」

僕はなんとなくはぐらかすことしかできなかった。一流の選手は常に一流の批評家だというが、だとしたら自分は一流の選手ではないのだろう。

* * * * *

「おかずに頼んだ目刺しがなかなか焼きあがらない」

いくら定食屋だからといって、目刺し定食があるとはビックリした。

先崎学九段は、子供時代に新宿将棋センターで冷奴ライスをよく食べていたという。

冷奴ライスも、目刺し定食と同様、そのイメージが頭の中に浮かんでこないメニューだ。

* * * * *

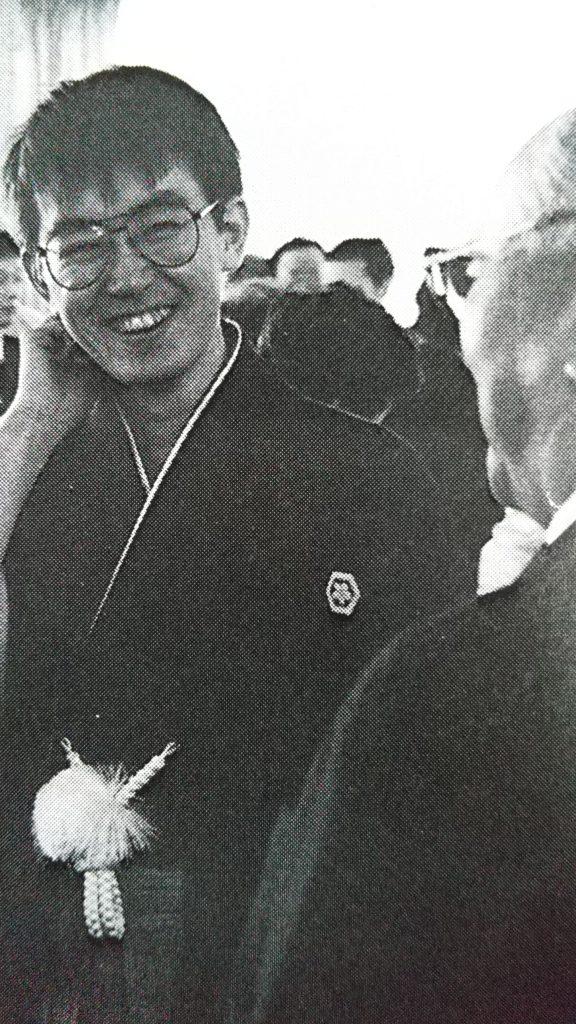

「とどこおりなく式が終わり、読売の社長の個性的なスピーチもなく、パーティがはじまった」

上の写真は、羽生善治六冠(当時)が読売新聞の渡辺恒雄社長(当時)と歓談しているシーン。

婚約者の畠田理恵さんも出席していた。

* * * * *

「んもう、将棋の人たち同士はいつだって喋れるんだから―」

そう見えながらもそのような機会が少ないのが棋士同士の関係。

なおかつ、感想戦は個人的な会話には含まれないわけで。

* * * * *

「ヨシオ氏、森高千里に彼氏がいたのがエラくショックらしい」

ヨシオ氏は、この頃の将棋世界編集長の大崎善生さん。

森高千里さんのこの時の「彼氏」というのは、現在の夫である江口洋介さんのことだった。

* * * * *

序盤と中盤に笑いがあって、ペーソスのある最終盤で締めくくられている。

絶妙なエッセイだと思う。