心を打つ真田圭一五段(当時)の文章。

将棋世界1997年5月号、真田圭一五段の「第20回奨励会三段リーグ最終日 秤の中央で」より。

三段リーグ最終日―。

私は四段昇段以来、全くと言っていい程この日には連盟に顔を出していない。

中途半端な気持ちで観戦に行ってはいけない、という思いが強かったのだ。

今回、取材を頼まれた私は、自分が対局するつもりで臨んだ。十分に睡眠をとりスーツを着て、緊張感を持って、いよいよドラマの待つ将棋会館へ到着である。

私はまず、3階の事務局に行き星取り表を見ながら状況を把握する。

まず一番手の木村は1勝すれば決まりだから二番連続昇段がかかっている。

二番手は小林だが、一局目に三番手の佐藤紳との直接対決があり、小林がこれに勝てば昇段、佐藤が勝てば自力が生じて二局目に勝てば佐藤の昇段となる。

この3人を下野と大平が追うが、二人とも2連勝が絶対条件の上、大平は昇段確率が64分の1だとかで非常に厳しい状況と言える。ともかく昇段の可能性のあるのはこの5人のみであり、彼らの表情を追う事になった。

4階に行き、さて―と思った時に声を掛けられた。声の主は木村で、今日は何ですか、と聞かれたので「君の所の取材だよ」と言った。彼とは同郷で気心が知れているが、その態度同様に将棋も余裕十分なのかはまだ分からなかった。

私は大広間へ行き、中村修・小林宏両幹事に挨拶する。流石に普段は明るい両幹事も今日ばかりは引き締まっている。

私は小林幹事に三段陣が対局している部屋を聞くと、いよいよ立ち上がった。

そして、対局室に乗り込む覚悟を決めた。そんなに大変な事なの、と思われる向きもあるかもしれない。

そう、これは大変な事なのだ。この点についてはいくら強調してもし過ぎる事はないと思っている。

私が三段だった頃の話だ。一つの部屋で10数人が対局する。当然、対局中には洗面所や、お茶を入れに席を立つ者が出る。人の出入りはあるが、これが同じ三段であれば気にも留まらない。

それが、対局者以外の人間が入って来ると、見なくても気配で気付くのだ。

何かこう、違う”気”を感じる。それが背後で見えない位置であってもだ。

それくらい張り詰めているのだ。

ここ数年、三段リーグのドラマ性に注目してか、マスコミやテレビで取り上げられる事もあるようだ。大いに結構な事だが、一方で無神経、無配慮の面もあったと聞く。命懸けの舞台なのだ。

私はそんな事を考えながら、対局室に足を踏み入れる。すぐに小林-佐藤紳戦が目に入った。まだ序盤で、優劣は論じられないが、両者の強い気がぶつかり合っている事だけは感じられた。

この部屋で昇段争いの対局はこの一局だけ。私は5階へ足を向けた。5階では2部屋に分かれて行われていた。左側の部屋から入ると、下野-池田戦がスローペースで進んでいた。そして隣の部屋では木村-松本戦と大平-佐藤和戦が行われていたが、序盤早々、木村の所が大変な事になっていた。

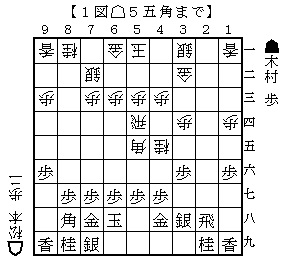

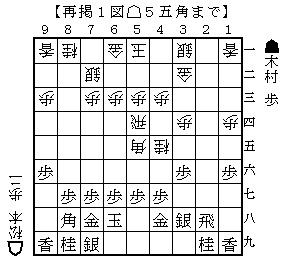

1図の△5五角と松本が指した局面が目に入ってきたが、この手はもうはっきり良し悪しをつけようという手だ。

私は直観的に、木村勝ちと判断した。

一目無理筋だし、この大事な将棋で敵の攻めを呼び込める木村の指し口に、安定感を感じたのである。私はすぐに部屋を出たが、次に見に来る時ははっきりしているだろうと思った。

私は4階へ戻り、初段・二段陣の対局する部屋へ向かった。奨励会全体の雰囲気を掴んでおきたかった。

「必死さ」や「悲壮感」といった要素は昔も今も変わらないのだろう、ひしひしと肌に伝わってくる。だが、それとは別に、割り切れないモヤモヤとした心情の流れがある事も私は敏感に感じ取っていた。組織の体質を指摘する言葉に、上から下を理解しようとすると3年かかるが、下から上は3日で見える、というのがある。現状の体制には不備が多過ぎるから不満は必然的に発生するが、だからこそ自分とどう折り合うかが大切だ。

私が不思議に思っている事の一つに、「年齢」に関する報道のあり方がある。

「若ければ何でもいい」的な若さに対する無制限な評価が、反動的に「若くなければもう駄目」という論調を生み、当然それにブレーキをかける意見が出るのかと思ったら、全て右にならえである。

ごまかしがきかず、完全に実力が反映される将棋というゲームの魅力であり、その爽快さに、見る側も、戦う側も価値を見出している筈である。

若い人とそうでない人(とマスコミが分類する)がやる気を持ち、必死に努力し、しのぎを削った結果、どちらが生き残るかという事について、一体どれだけの覚悟と責任を持って論じているのであろうか。本当に、こんな馬鹿馬鹿しい事で振り回されるのは勿体ない。

後輩達にはこんな事で自分を見失って欲しくはない。

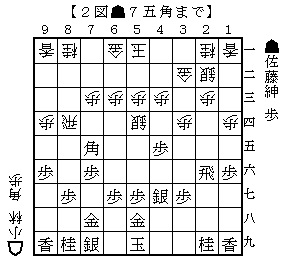

私は大広間へ戻り、少し時間を置いてから、小林-佐藤紳を見に行くが、事件になっている。

2図の▲7五角で決まったかとも思える局面。ここに至る詳細な手順は記さないが、この将棋は完全に「間合い」を失っていた。こういう直接対決の場合、その緊張感から、両者全く手が出ない超スローペースになるか、ガードを忘れた殴り合いになるかのケースが多いが、この場合は後者だった。2図以下、△8二飛▲5三角成△6二角▲同馬△同金と進んだ。目隠しをしてボクシングをしている状態である。佐藤としてはこの数手のやり取りで非常に悪い精神状態に追い込まれた。▲7五角でパンチが入ったかに見えるが、実は急所を外しており小林はダメージを受けていない。

苛立ちに近い佐藤の心理が、この直後の敗着を生んでしまう。その手順は小林の四段昇段の記を参照して欲しい。

小林の早指しもあって、周りと比べて展開が早く、下野-池田、大平-佐藤和の所より先に終わりそうな展開である。私は木村の所へ足を運んだ。これで小林・木村と勝てば自力二人がすんなり昇段であり、ここ数期続いている大波乱は起こらないという事になり、”劇的”を期待する気楽な外野はがっかりするだろう。

少し戻って、1図(再掲)から木村は▲3七桂と指し、以下△同桂成▲同銀△同角成▲同金△4五桂▲4九桂△3七桂成▲同桂となり先手優勢である。途中、△3七同角成の所で△4五桂は▲4六銀△同角▲同歩△3九銀▲2一飛成△4八銀不成▲7六歩で先手玉は捕まらない。

また最終▲3七同桂の局面で、△2七歩は▲同飛△5九銀▲5八玉△4八金▲6九玉△5七飛成の時に▲2四角の王手飛車がある。やはり木村は△5五角の局面で受け切れる事を見切っていた。

十分に相手を引き付けてパンチを出させ、ボディががら空きになった所で自然に倒す。相手と自分の距離が計れるだけの余裕が木村にはあった。前期、前々期と地獄を見た木村はその経験を生かし切っていた。後は終盤で転ばない事だけだ。大平-佐藤和の所は大平が苦しい。

下野-池田は相変わらずスローペースで駒がぶつからない。だが、両者の可能性は時が経つにつれ薄れていった。

小林と木村は、見に行く度に勝利に近づいていた。私は幹事に努めて低い声で形勢を伝えたが、その後すぐに幹事は消えた。上がる者が出れば上がらない者も出る。その両者から逃げる訳にはいかないのが奨励会幹事という立場の辛さで重たい空気に耐えかねる気持ちは察するに余りある。

間もなく小林が勝った。周りは一局も終わっていない。私は感想戦が行われている事だけを確認してすぐ部屋を出た。

それから30分後、木村が勝った。

私はここでもちらっと見てすぐ退室した。これで全てが決まった。

4階へ戻ると、感想戦を終えた佐藤と目が合った。私が掛けるべき言葉は、無論ない。今ここで書く事があるとすれば「俺も同じ目に遭ったよ」というぐらいだ。私は最終18回戦に勝てば上がりという一局を負け、その半年後に昇段を決めた。私はこの経験が、棋士人生のバックボーンになっていると位置づけている。人生の中で、天国と地獄とを両端に乗せ、その秤の中央に立つという機会が何度も訪れる訳ではない。

ただこの極限状態の中でこそ、何が真実で何が嘘なのかを見極める事が出来ると、私は思っている。

二局目が終わり、小林は関西のメンバーと打ち上げに消えた。私は木村の打ち上げに参加した。昇段者と同時に、退会者も出る。これがこの日の特徴だが、私には辞めていく人の事を書くだけの力量も心の整理もついていない。

二次会にも付き合い、朝まで飲んで最後には木村と二人になった。

生涯最高の一日で笑顔の彼と別れ、駅に降り立った私に、まだ冬の寒さの残る風が吹きつけてきた。

* * * * *

「4階に行き、さて―と思った時に声を掛けられた。声の主は木村で、今日は何ですか、と聞かれたので『君の所の取材だよ』と言った。彼とは同郷で気心が知れているが、その態度同様に将棋も余裕十分なのかはまだ分からなかった」

木村一基四段(当時)の四段昇段の記では、「最終日は自分でもびっくりするほど落ち着いて指せた」と述べており、ホッとした気持ちになる。

木村一基九段の声で「今日は何ですか」と聞こえてきそうだ。

* * * * *

「私が三段だった頃の話だ。一つの部屋で10数人が対局する。当然、対局中には洗面所や、お茶を入れに席を立つ者が出る。人の出入りはあるが、これが同じ三段であれば気にも留まらない。それが、対局者以外の人間が入って来ると、見なくても気配で気付くのだ。何かこう、違う”気”を感じる。それが背後で見えない位置であってもだ。それくらい張り詰めているのだ」

三段リーグの過酷さ、厳しさが、実感として強く迫ってくる。

* * * * *

「『若ければ何でもいい』的な若さに対する無制限な評価が、反動的に「若くなければもう駄目」という論調を生み、当然それにブレーキをかける意見が出るのかと思ったら、全て右にならえである」「若い人とそうでない人(とマスコミが分類する)がやる気を持ち、必死に努力し、しのぎを削った結果、どちらが生き残るかという事について、一体どれだけの覚悟と責任を持って論じているのであろうか」

真田圭一五段(当時)の渾身の文章。

「若くなければもう駄目」を、ことごとく、実績で覆してきたのも木村一基九段だ。

* * * * *

「4階へ戻ると、感想戦を終えた佐藤と目が合った。私が掛けるべき言葉は、無論ない。今ここで書く事があるとすれば「俺も同じ目に遭ったよ」というぐらいだ。私は最終18回戦に勝てば上がりという一局を負け、その半年後に昇段を決めた。私はこの経験が、棋士人生のバックボーンになっていると位置づけている」

佐藤紳哉三段(当時)は、この半年後に四段に昇段することになる。

良い意味での「同じ目」が続いた形になった。

* * * * *

「人生の中で、天国と地獄とを両端に乗せ、その秤の中央に立つという機会が何度も訪れる訳ではない」

三段リーグ最終日を物語る、歴史的な名言だと思う。

* * * * *

三段リーグ最終日の朝の時点で12勝4敗が木村一基三段(1位)、小林裕士三段(5位)、佐藤紳哉三段(7位)、11勝5敗が下野貴志三段(22位)、大平武洋三段(25位)。

木村三段、小林三段とも四段昇段を決めた後の第2局も勝って、それぞれ14勝4敗としている。

木村一基新四段23歳、小林裕士新四段20歳。

* * * * *

将棋世界同じ号の小林宏六段(当時)の「東西奨励会成績」より。

3月10日の最終日、木村と小林が1局目を勝ち、2人共最終局を待たずして四段昇段を決めている。

前期10勝で次点の木村は最終局も勝って14勝。2ケタ勝利は何と7期連続で、その間の平均勝数は11勝を超えている。客観的にみても順当な昇段だ。三段リーグは13期目。新三段の時は17歳だった。聞いてみると二段は15歳だと言う。これが奨励会というところである。ただし、その分はこれからいくらでも取り返すことができる。とにかくおめでとう。

小林は競争相手の佐藤紳に勝っての昇段。この一局は結果的に四段決定戦となっており、実に大きな勝負だった。全力を出し切った後だったのだろう。勝った小林が青白く、敗者のような顔をしていたのが印象的だった。佐藤紳は次点に終わったが、最終盤での直接対決で負けたのだから仕方がない。

関西からは久々の新四段。それにしても「こばやしひろし」とはいい名前だ。おめでとう。

(以下略)

* * * * *

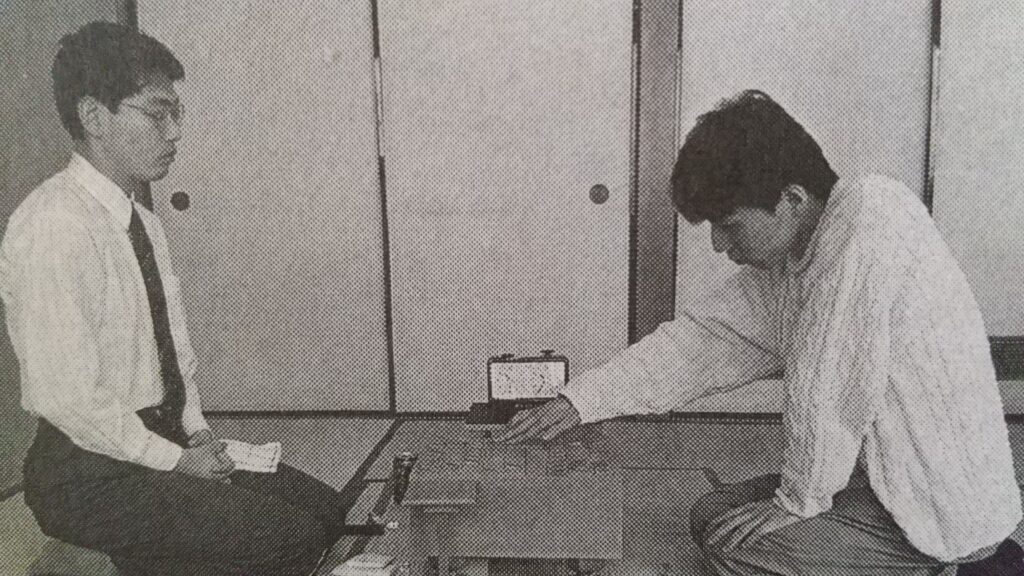

下の写真は、将棋世界1997年5月号掲載の当日の木村新四段の打ち上げ会の模様。

左から、3日前にB級1組へ昇級を決めている丸山忠久六段(当時)、木村一基三段(当時)、野月浩貴四段(当時)、真田圭一五段(当時)。

撮影は中野英伴さん。