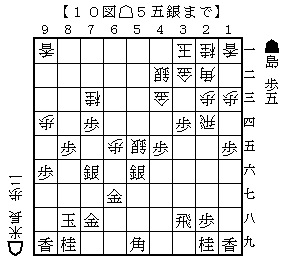

将棋世界1986年2月号、故・山田史生さんの「十段戦5、6局盤側記 白熱の戦い、両者譲らず」より。

この期の十段戦は米長邦雄十段-中原誠名人戦。山田史生さんは当時の読売新聞の十段戦担当。

さて、第6局は舞台を東京に戻し、対局場は芝の「東京グランドホテル」。日は12月19日、20日。時間は二日目の夜10時過ぎに飛ぶ。

いつもはダンディで、ひょうきん、目に”遊び”の色を絶やさない米長が、怖い顔をして盤をにらみつけている。青白い頬が、長時間の苦悩ゆえでか、げっそりやつれて見える。記録係の残り時間を告げる声にも、うなづきさえしない。

一方、これまた、いつも笑顔という印象の中原も「うーむ」「うーむ」と、うめき声を発しながら盤に目を近づけ必死に”勝つ手”を捜している。外は冷えこみが厳しい。部屋の暖房は切ってあるのだが、それでも内からこもる熱気ゆえだろう、中原の額には脂汗が浮かぶ。

将棋界の誇るナンバーワン同士、超一流の花型棋士二人が、なりふりかまわず必死に読み、そして指に力をこめて駒を打ちすえる。

すぐまた記録係の秒読みの声。凄絶というべき風景。

同じホテルの別室では、どこかの会社の忘年会がにぎやかに行われているというのに、わずか数十メートルしか離れていないこの部屋では、男と男が脳髄をしぼりあった戦いを展開している。全くの別世界―。

控え室では”終盤の魔術師”森けい二九段を中心に熱心な検討が行われているが、120手を超えるころになっても、なお形勢の優劣が判明しない。

102手目、米長が△9五金と放った時、控え室では何人がかりかで29手ほどかかる詰み手順があるのを発見した。聞けば「将棋会館」の解説会でも詰みがあるといったという。

しかし中原は、その手順を指さなかった。「何をしているんだろう」と控え室では不満の声が上がったが、その時残り十数分しかない中原は、この手順もしっかり読んでいた。途中角で合いをすると逆王手がかかって逆転という盲点があって、実は詰まないのである。

しばらくしてそれに気づいた控え室は、今度は「さすが名人」と逆に感嘆の声を発する。

わずか八畳しかない控え室には20人以上の人が入り足の踏み場もないありさま。一手指す方がよく見える泥沼の終盤だけに、検討も混沌、夜10時半になってもどちらが勝っているのか結論が出ない。

一番困るのは私。米長が勝てば七番勝負終了、タイトル防衛なので写真つきで大きな記事になる。新聞の第一面にも報じられる。

中原勝ちなら3勝3敗、まだ七番勝負は終了せず単なる途中経過でしかなくなるので、米長勝ちの時ほどスペースは割けない。

このため読売本社からは「いったいどっちがどうなんだ。準備の必要があるから形勢を教えろ」とひっきりなしに電話がかかるのだが、確たる返事はいつまでたってもできないありさま。新聞は配達地域によって刷り始める時間が違うから、夜だけでも3回も4回も締め切り時間があるので、さらに大変なのである。

その間に手順は送らねばならず、予定稿も両方勝ちを想定して書いておかなければならない。将棋会館の解説場からも数分おきに手順を聞いてくる。初めて対局を行ったホテル側も、普段の様子がわからないので、殺気だった雰囲気に怖れをなし「お茶は入れましょうか、どうしましょうか」と聞きにくる。

私は会社からの電話の受話器を握りながら「双方残り1分だから飲んでいる暇はなかろう。ほっときなさい」とどなる。「近くへ来たのだがどんなものか一度対局室をのぞかせてもらえないか」などと時間をわきまえないファンの問い合わせがあったりで―、もうまあ、わやくちゃです。

こんな雰囲気が好きだからと、控え室へ来たがる人が多く、ツテを頼ってやってくる。そして私たちが慌てたり騒いだりしているのをみて楽しんでいるのだから、参ってしまいますね。

(以下略)

—–

読んでいるだけで胸が苦しくなるような緊迫感。

”わやくちゃ”って何だろうと思って調べてみると、大阪や京都や四国の一部で使われる方言で、滅茶苦茶のことらしい。

—–

この頃の十段戦七番勝負は持ち時間が9時間。

現在の竜王戦七番勝負は持ち時間が8時間で、ネット中継があるので将棋会館からの指し手の問い合わせはなくなっているだろうから、このようなスリリングな二日目の夜になることは少なくなっているのかもしれない。しかし、対局が長引いた時の新聞の締め切りの事情は変わってはいないので、本当に大変だと思う。

それにしても、12月20日前後の忘年会の最盛期、東京のホテルの一室でタイトル戦をやっているなど、忘年会をやっている人にとっては想像もつかないことだろうなと思う。