将棋世界1983年2月号、故・天狗太郎さんの「名将戦の一日」より。

『週刊文春』の名将戦の観戦記に、私は情熱を傾ける。9期めを迎えて、おそらく200局近くは書かせていただいたことだろう。

観戦記者生活は、37年めになる。正確に勘定できないが、観戦記は、おそらく1000局前後は書いたと思う。仮に、1000局書いたとしても、「これが観戦記だ」と、お見せできるものは、残念ながら一局もない。

以前、先輩から観戦記にも観戦記文学があると教えられたが、私は観戦記は文学ではなく、別のジャンルであると信じている。なぜなら、観戦記は、厳として動かしがたい指し手が前提にあって、仮初めにも恣意を加えることが許されない仕事だからである。

かつて、いまは亡き五味康祐さんが、「ぼくなら盤上で血の雨を降らせますがな」と新聞の観戦記に、作家として不満を洩らした。そのころ、私は名人戦を担当していて、「ならば、五味先生よ」と執筆を依頼した。

執筆途中で電話がかかり、「残念ながら、指し手が邪魔をして血の雨を降らせることがでけん。前言取り消しだよ、ご免な」と詫び入れがあった。将棋好きな名筆家の五味さんにして、そういう嘆きを訴えたのである。

もう一つは、プロの将棋は奥深く、とうてい筆で表現できるものではない。加えて私は将棋が弱く、解説を受けても、どこまで理解できるか、まったく自信がない。他の職業なら、40年近くも同じ仕事をしていれば、よほどの間抜けでない限り、経験を積み重ねてベテランの腕を生かすことができるだろう。

けれども、観戦記は経験というものは何ほどの役にも立たない。それほど、プロの芸は高邁である。むろん、勝負に生きる棋士のなかには、奇人も変人もいるだろう。にもかかわらず、私は棋士を敬愛する。棋士のその芸に無条件で頭をさげる。40年近くも観戦記者を勤めるのは、私の心の裡に棋士の芸に対する限りない尊敬があるからである。

名将戦は新聞の観戦記と、すこし意味がちがう。4ページにわたって一挙に掲載するので、多少は腕をふるう余地がある。指しては厳に存在するとはいっても、構想をたて、ある程度は棋士の実戦心理にもふれ、切々とドラマを書きつづけることが可能である。

昨年の12月7日は、低く垂れこめる雲間から、わずかに冬のつめたい青空を仰ぐことができた。4階の特別対局室で加藤一二三名人と米長邦雄棋王の決勝戦第2局を観戦するため、私は定刻の20分ぐらい前から盤側に坐って待っていた。

いつも、対局者よりも早く盤側で待つ。それが対局者に対する私の礼儀である。

午前11時に対局を開始し、たいてい秒読みになって終局は午後4時前後になる。その間、手洗いに立つ以外、私はじっと盤上の動きを見守る。対局者が入場したときから、ノートを広げて刻明にメモを取りはじめる。

- 10分前。米長着座。雑談。

- 2分前。加藤、「お早うございます」とあらわれる。米長、横を向いて、「お早うございます」と、ちょっと素気ない挨拶。

- 第2戦は加藤、先番。まず咳払いし、音を立ててお茶をすすり、窓外に目をやってから午前11時2分、7六歩。余人とちがい、どしっ、という強烈な駒のひびき。

- すぐに米長、8四歩と突いて、パチリと扇子を鳴らす。無言の対局……

ざっと、こんな具合である。

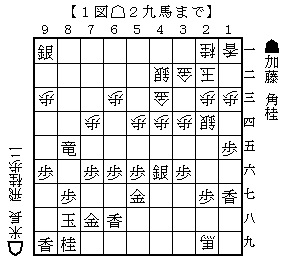

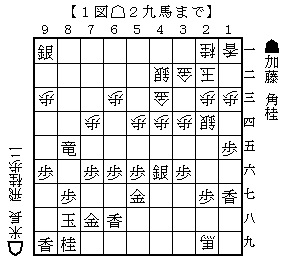

局面は加藤が飛車先不突の矢倉。米長は棒銀の構えをとった。74手めで1図。

米長、2九馬に8分考えて、時刻は午後3時5分。

1図以下の指し手

▲5二角△3九馬(2図)加藤は不意に中腰になってズボンをたくし上げ、正座を崩し、2分すぎて正座に戻ってから、5二角と攻め合いを決意した。

このごろ加藤は太りすぎて正座をつづけるのが苦しいのか、きょうも対局を開始してすぐに正座を崩した。けれども、この人、着手するときは必ず正座に戻る。彼とすれば、それは対局の礼儀なのであろう。正座に直り、満身の力をこめて駒を打ち据える。

1図でもう米長が有利になっていた。「受けていては負けです」と加藤は5二角と打ったっが、4一角、2八馬、8一竜、3一銀、6三角成が正着。「このほうが、たのしみがありましたわ」という述懐であった。

米長は7分考えて、3九馬(2図)と馬を活用して攻めをつづける。

3九馬が、「好手でしたね」と加藤は感想を述べていた。

プロのいう好手には、いぶし銀のようににぶい光りを発する手がある。あるいは、ボクシングのボディー打ちのように、あとになって大きくこたえてくる手のことを、いうのであろうか。

1図に至る少し前、突如、長考中の米長が、「ナントカ、ナントカ……」と大きな声を発した。意味が聞きとれなかったが、あとになって考えれば、それは米長の勝ち鬨であったように思えた。

午後3時56分。両者とも秒読みの戦いをつづけ、102手め、米長の2五馬を見て加藤は、いつになくちいさな声で、「これ、負けました」と投了した。これで1勝1敗。感想戦に約50分。すでに1図で形勢が開いていて、両人の解説はわかりやすかった。

加藤は急いで席を立ち、3階におりて免状の署名書きをはじめた。米長は先約があるらしく、長身をコートに包んで立ち去った。

午後5時、夕暮れの街に出た。これで、私の名将戦の一日が終わり、家路を急ぎながら、観戦記の書き出しをどうするか、とそのことばかりを考えていた。

——–

故・五味康祐さんは、『柳生武芸帳』などの剣豪・時代小説を数多く発表した流行作家。

観相学や麻雀などにも造詣が深く、私が麻雀を覚え始めた時に買った本が「五味マージャン教室」だった。

団鬼六さんは以前の近代将棋に、「虚構するのが作家の本領なれども観戦記に虚構の世界は全くない、僕なんか、人一倍の将棋バカですがとても、こういう仕事は辛くてやってられません」のような主旨のことを書かれている。

五味康祐さんの場合も、団鬼六さんと同じ思いになったのだと思う。

——–

名将戦は、1973年から1987年まで開催されていた週刊文春主催のプロ将棋の公式棋戦。

私は週刊文春は1978年から1999年頃まで毎週欠かさず買って読んでいたので、名将戦の観戦記を目にすることは何度もあったが、1973年から1987年の夏までの間は私は将棋から遠ざかっていたので、名将戦の観戦記をじっくり読んだという記憶があまりない。

勿体無いことをしたものだと思う一方、別のことに興味が移った将棋ファンを将棋に引き戻すのは意外と大変なんだなとも思えてくるのである。

1987年の夏頃に将棋を再び熱心にやり始めるようになったきっかけは、同じ職場の先輩で将棋が好きな人がいて、酒を飲みながら将棋を指して勝ったり負けたりしているうちに、将棋をもう一度熱心にやってみようと思い始めたことにある。

人によってそれぞれ事情は変わってくるのだろうが、きっかけというものはなかなか難しいものだと思う。