将棋世界2002年11月号、河口俊彦七段(当時)の「新・対局日誌」より。

進行が早いのは中田(功)六段対小林(裕)五段戦で、寄せ合いに入ろうか、という局面だ。

激戦の発端は1図の▲2七銀だった。

先手陣は離れ駒が生じて危ない。相手は当然のようにこの瞬間をとらえて仕掛ける。

1図以下の指し手

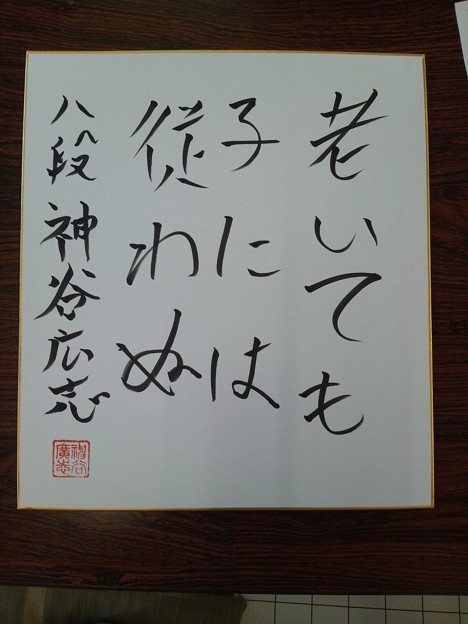

△7五歩▲同歩△8六歩▲同歩△7五銀▲1四歩△同歩▲1三歩△同香▲2五桂△6六歩▲1五歩△同歩▲6六飛(2図)棋士の顔は年とともに変わらない。大山名人はいくつになっても。老けた、という感じがしなかった。

中田六段だけはどことなく変わっているみたいだ。面長がきわだち、味が出て来た。京都の人なら「お公家はんでんな」とか言うだろう。雑談していて聞いたのだが、彼の祖先は有馬藩の祐筆だったとか。

そういう家柄の人にしては、指し方が乱暴きわまりない。特にノータイムで▲6六飛と出たのには、みんなたまげた。もちろん成算があって指しているのだが、2図を見ると、▲3八金のしまりがないのがひびきそうな気がする。

2図以下の指し手

△6六同銀▲同角△4四歩▲同角△3三金▲同角成△同角▲1四歩△同香▲3三桂成△同銀▲2五銀(3図)ムチャなようでも▲6六角と取った形は、角が敵玉を直射しているから手になっている。

小林五段はつられたように、△4四歩から△3三金と最強の受けで応じ、戦いは激しさを増すばかり。対して中田六段は角も切って穴熊囲いを薄くし、▲2五銀と打ったあたり、先手がおもしろそうに見えてきた。

ここでさすがに小林五段も手を止めた。

(中略)

3図以下の指し手

△7九飛▲3八銀△1二飛▲8八角△7八飛成▲3三角成△同桂▲3四銀△1六歩(4図)100分も考えて△7九飛が指された。長考に好手なし、ちか言うが、これは考えただけのことはある好手だった。

そもそも7九へ飛車を打つのが浮かばない。8八へ角を打たれる味があるから。打つなら△6九飛だが、これは平凡。小林五段もそれが第一感だったのだろうが、わるいと読んだのだ。そして△7九飛をひねり出した。後に玉を3、4筋に追い出したとき、△7八飛成の活用がある。△6九飛にはそれがなく、そこが違う。

つづいて△1二飛も好手。△8六飛と出て、二丁飛車で攻めたいから、これも浮かびにくい手である。しかし△1二飛は守りを固め、端からの反撃を含んでいる。この連続2手の好手によって、小林五段の勝ちが決まった。

4図は1筋が受からない。

仕方なく▲6八金と打ったが、△1七歩成▲3七玉△2八角▲4八玉△7九竜▲2三銀成△6七歩までで終わった。

(以下略)

——————

敗れはしたが、中田功七段らしい猛烈な居飛穴攻め。

▲6六飛(2図)のように自軍の飛車を豪快に切るところもコーヤン流。

コーヤン流は、自軍の飛車に対して極めてサディスティックだ。

→「あれはね、ここ三年間、私の見た将棋のなかでいちばんいい手だよ」と語られた一手

→中田功五段(当時)「飛車は切るため。なくてもいいんですよ。だからぼくは角落ちがダメ。飛車落ちは大好き」

——————

祐筆(右筆)は、武家の秘書役を行う文官のこと。文章の代筆が本来の職務であったが、時代が進むにつれて公文書や記録の作成などを行い、事務官僚としての役目を担うようになったという。

——————

有馬藩は幕末まで続いた久留米藩のこと(21万石)。

第15代当主の有馬頼寧伯爵(1884年-1957年)は、戦前は第1次近衛内閣の農林大臣などを務め、戦後、日本中央競馬会第2代理事長に就任し、数々の施策で中央競馬発展の基礎を築いている。「有馬記念」は、有馬頼寧理事長の功績を称えて命名された。

この有馬家も将棋とは縁があり、有馬頼寧伯爵の次男が詰将棋作家の故・有馬康晴氏。

作家有馬頼義氏(第16代当主)夫人の有馬千代子さんは将棋世界でエッセイを書いたことがある。

→「先崎さんはやんちゃ坊やみたい。羽生さんは静かでおだやか。塚田さんは好青年」

——————

「化け猫」というと、肥前佐賀藩の「鍋島化け猫騒動」が有名だが、久留米藩でも「有馬の猫騒動」があったと伝えられている。

「有馬の猫騒動」は、化け猫が不遇の死を遂げた側室の恨みをはらそうとする話。ただし、久留米での出来事ではなく、久留米藩江戸屋敷(現在の東京都港区三田一丁目)で起こった事件。

——————

ちなみに「鍋島化け猫騒動」は、

- 佐賀藩の2代藩主・鍋島光茂の碁の相手を務めていた臣下の龍造寺又七郎が、光茂の機嫌を損ねたために斬殺される。

- 又七郎の母は、飼っていた猫に悲しみの胸中を語って自害。

- 母の血を嘗めた猫が化け猫となり、城内に入り込んで毎晩のように光茂を苦しめる。

というような展開。

実際に起きたお家騒動(鍋島騒動)を脚色した化け猫バージョンなので、”碁の相手を務めていた”も後から脚色された部分。

将棋ではなく碁だったのも、残念なような残念ではないような、非常に微妙なところ。