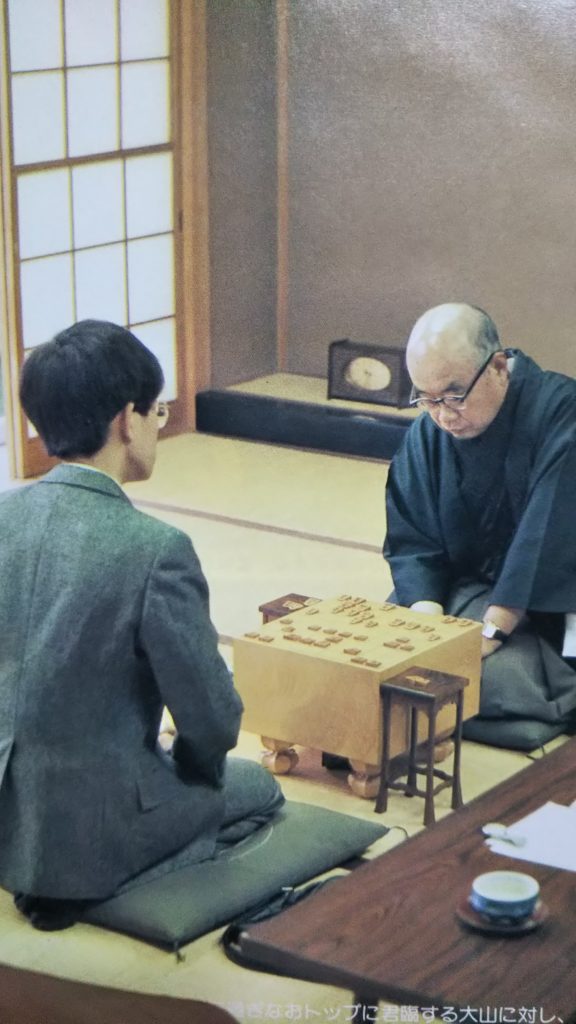

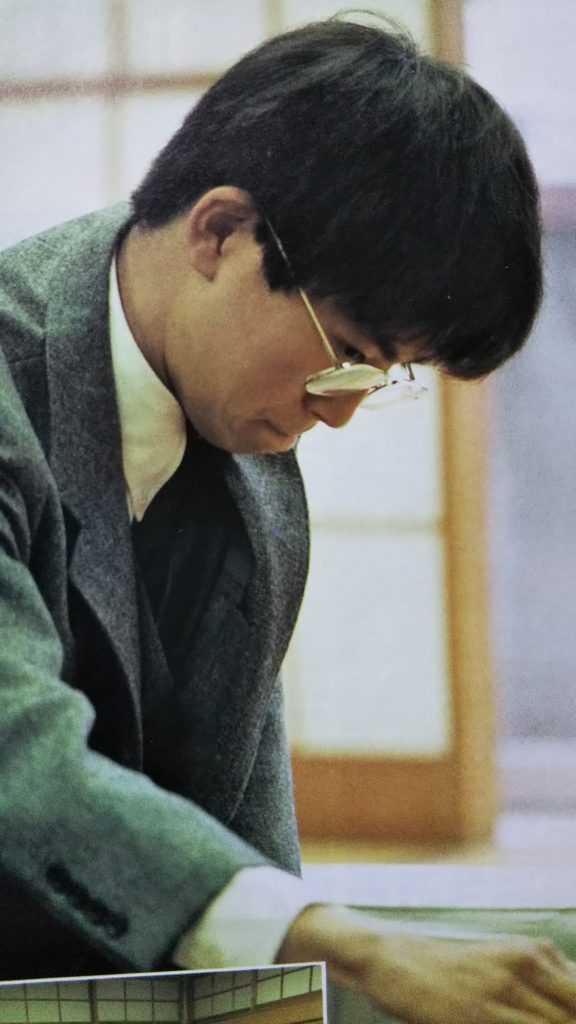

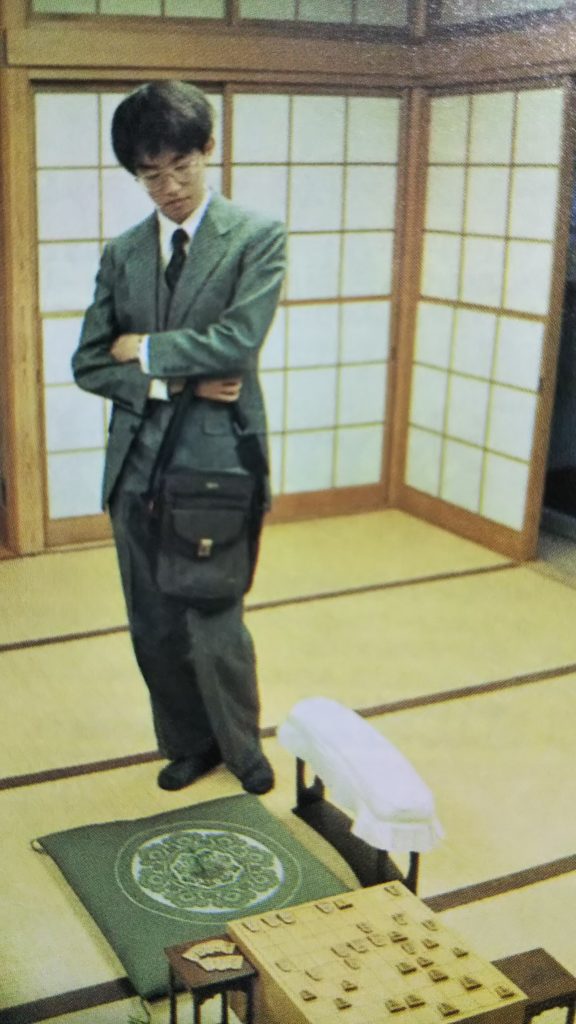

大山康晴十五世名人と羽生善治四段(当時)の初対局。

この対局は、将棋世界新春お好み対局として企画されたもので、持ち時間は各90分、将棋世界1988年1月号での観戦記は小説家の井上光晴さんが書いている。

井上光晴さんの観戦記「羽生天才少年の敗北」の出だしは、

羽生善治四段は普通の四段のように敗れた。大山康晴十五世名人の貫禄勝ちという月次な表現は避けて、私なりの分析を試みてみたい。

正直にいうと、羽生天才少年の「劇的な勝利」を前提にして、私は二つの書きだしを用意していた。

その一篇は、超能力と天才の境界を自由な足どりで駆け廻る少年を、内外の文学から抜き出し、いまひとつはドイツの作家、シュテファン・ツヴァイクの作品から、『チェスの話』のあらましと構造を紹介する手筈であった。

全集版に付された大久保和郎の解説によると、「『チェスの話』はツヴァイクがナチ時代を小説に取り上げた唯一の作品である」と記されており、この中篇のストーリイをなぞること自体が、世紀末の現在、饐えた繁栄を誇る日本社会と棋士たちの関係を、裏面からあぶりだす可能性を秘めているからである。

(以下略)

と、非常に小説家らしいアプローチをされている。

実際には羽生善治四段(当時)が敗れたので、中盤から通常の観戦記モードになっているが、最後は次のように結ばれている。

此処で私は日頃の思いを述べてみよう。将棋とは何か、という本質についてである。如何に天才とはいえ、17才の少年が、これ以上ない技術と体験の持主と、時代の頂点に立つ名人実力者と対等に戦えるのか。

文学や思想の世界には絶対にあり得ない出来事を、可能にする技術とは果して何か。何かのインタビューで大山康晴は、天才群といっても結局残るのは一人だろう、という意味のことを述べていたが、それはそうだとして、思想をともなわずにすむ技術のすばらしさと表裏一体をなすもろさの質を、どんなふうに解釈すればよいのか。大きな勝負を目撃するたびに、私などは何時もそれを考えてしまうのである。

そこがまた将棋の魅力なのだが、世界の嵐に身を投げかける巨大な構想を含みながら、新しい戦略と戦術を編みつづける棋士を待望するのは、矢張り幻想の領域であろうか。

* * * * *

小説家ならでは、あるいは井上光晴さんならではの発想だと思う。

このような雰囲気が好きな方とそうではない方に大きくわかれると思う。

* * * * *

本局は、大山康晴十五世名人の四間飛車に対し、羽生善治四段が急戦の構え。(以下、青字は井上光晴さんの観戦記より)

大山は常用の振り飛車。4二に振る時、観戦記者に対するサービスからか。私の方を向いて「今、アマチュアで振り飛車やる人、少ないらしいですね」という。「そうですね」と答えればいいものを、その時私は少年四段に対する大山の内面をなおあれこれと憶測していたので、「はあ、なるほど」などと、頓珍漢な返事をしていまう。

* * * * *

羽生四段は棒銀に構えて攻撃を開始した。

2図以下の指し手

△5四歩▲1六歩△1四歩▲4六歩△2二飛▲3七銀△6四歩▲2六銀△3二飛▲3八飛△6三金▲3五歩△2二角▲3四歩△同銀▲3三歩△同飛▲4四角△4三銀▲3三角成△同角▲6六歩△3四歩▲7七桂△7四歩▲6七金直△6五歩(3図)

大山十五世名人は座に戻ると、▲7七桂と▲6七金直にそれとわかるように、ゆっくりと目を閉じた。「はふっ」というふうにきこえる口中の呟き。間合いをはかるような手つきで、おもむろに指された手は△6五歩(3図)。これが絶妙の一手だったのである。

羽生はこの手に気付いていなかったのか、青白い耳たぶの辺りに、小刻みに顫える血管が感じられる。▲同歩なら△6六歩▲同銀△4四角打で後手の思う壺だ。

それで▲3七銀はやむを得ないが、▲7七桂、▲6七金直と受けておきながら、△6五歩を取れないのでは、先手の作戦負けは明らかであり、「これから先手に勝つチャンスはなかった」とは、感想戦での大山の御託宣であった。

うっかりしていたといういい方はむろん勝負の世界には通用しない。しかし、みよ、大山将棋の一閃を。深手を自らにいいきかせるためか、羽生は一礼して中座し、大山は分厚い手を茶碗にのばした。

* * * * *

3図以下の指し手

▲3七銀△6六歩▲同銀△6五歩▲5七銀△7三桂▲3九飛△2二角打(4図)

羽生四段の陣営はこれから先、みるみるうちに崩壊して行く。59手目の▲3九飛は、△8五桂▲同桂のとき△9九角成を防ぐ粘りだ。だがその粘りもまた△2二角打の名手によって甲斐なき砦と化してしまう。△6六歩と△8五桂を見合いにされて、羽生の表情にある種のむなしさが生まれた。

4図以下の指し手

▲6九飛△8五桂▲同桂△8八角成▲6八玉△8四歩▲5九玉△8五歩▲4八玉△5二銀(5図)

大山はすかさず△8五桂。▲同桂△8八角成▲6八玉△8四歩▲5九玉△8五歩と進み、▲4八玉に対する△5二銀(5図)が勝ちを逃さない一手であった。通俗的ないい方をするなら、大山流とでもいうべきか。馬が動いたときの▲4二飛の味を消しているのだ。▲5九玉から▲4八玉と粘りに粘る構えをみせた羽生も△5二銀をみてがっくりきたろう。左肩を幾分ゆすり気味に▲7五歩と指す指先に、すでに戦意はなかった。

5図以下の指し手

▲7五歩△6六桂▲同銀△同歩▲6八金引△6七歩成▲同金直△7八銀▲3九飛△6七銀成▲同金△7八馬▲5七金△5五歩▲6七銀△5六歩▲7八銀△5七歩成▲同玉△8八角成▲6七銀△6六歩▲5五角△7三銀▲6六角△同馬▲同銀△7六金▲6七歩△5六歩▲同玉△5八角▲5九桂△6九角成▲5五歩△5八馬▲3二角△6六金▲同歩△5七金▲4五玉△2五馬▲2八銀△5六銀(投了図)

まで、114手で大山十五世名人の勝ち

* * * * *

* * * * *

この観戦記で引用されている河口俊彦六段(当時)の週刊新潮1987年10月29日号での談話が、当時の羽生四段の活躍ぶりを端的に表している。

「現在の将棋界のベストスリーは、中原名人、米長九段、谷川九段の3人でしょう。羽生は四段になってから、この三強と2、3番ずつ、計7、8番対局していますが、1番も負けていない。むろん、ハンディなしの平手でですよ。最近でも将棋雑誌で”新人賞羽生、タイトルホルダーに挑戦”という企画がありました。将棋界には名人をはじめ7つのタイトルがあり、5人のタイトル保持者がいるわけですが、その5人との勝負は羽生君の4勝1敗。実際には”タイトル保持者が羽生少年に挑戦”という感じでしたね」

お好み対局とはいえ、破竹の勢いの羽生四段に圧勝するのだから、大山十五世名人の凄さは想像を絶している。