NHK将棋講座1996年3月号、河口俊彦六段(当時)の「ザ・棋界 羽生七冠の予感」より。

年が明けたら、七冠王への期待が盛り上がるであろうとは予想していた。しかしこれほど騒がれるとは思わなかった。昨年もすごかったが、今年はそれ以上ではないか。

なにしろ王将戦が始まるや、スポース紙は一面で結果を報道している。七冠王が決まったときならともかく、第1局からですからね。こんなことが起こるとは夢みたいである。

(中略)

タイトル戦とか順位戦の結果が、スポーツニュースで伝えられるようにならなければ発展はありえない。これは田中(寅)九段の説である。彼は、新聞社依存体質からの脱却を主張しているのだ。根本のところは変わらずとも、スポーツニュースで伝えられるようになった。たとえ一時的であったとしても喜ぶべきだろう。

こうなると、取材陣の顔ぶれが変わってくる。日ごろ、スポーツを観て取材している記者やワイドショーの取材陣が来れば、対局室の雰囲気が、がらり変わっているだろう。すくなくとも控え室は様変わりのはずだ。それは対局室に伝わってしまうのである。

取材陣のお目当ては羽生の一挙手一投足であるに決まっている。すると、谷川の立場はどうなるか。つらい場面やプライドを傷つけられることもあろう。

私は現場を見たわけではないが(対局場がどこも遠いのだ)、そういう話を聞く。主催紙やその他の関係者は、すべて公平に、と気を配るが、どうしたって、どちらか一方に勝ってもらいたい、の気配は対局者に感じ取られてしまう。むしろ、今回はあけすけのようだから、谷川王将もさっぱりできるかもしれない。

対局者に対する、はたの依怙贔屓は今に始まったことではない。昭和20年代から40年代にかけての、升田・大山全盛時代はもっとひどかった。その有様の一端は、拙著『一局の将棋、一回の人生』で書いたが、升田と大山が戦って、大山が負けると、カメラマンが、もう一度投げる場面をやってくれと言った。大山は悪びれず、負けました、と頭を下げたのである。

また、升田が勝つと、取り巻きの棋士がどっと入ってきて、「将棋になっとらん、中盤で終わっている」など勝手なことをしゃべりまくり、「こんな感想戦はやめとけ」とか言って、升田を連れ出すようなこともあった。

対局室に一人残された大山は、腸(はらわた)が煮えくり返る思いだったろう。プライドは人一倍高い人だったのだ。しかし、平然として、終盤の場面を一人で調べていた。大山将棋は、こういったときに鍛えられたのである。

谷川の場合はちょっと違う。負けても大山のように、ざまぁみろ、と言われることはない。嫌われていないからだ。それでも、しゃくにはさわるだろう。

しかし、ここは大山を見習ってもらいたい。もし無冠になり、名人挑戦者になれなかったりしたら、そこが一段上に行くチャンスなのである。相場で言えば、大底を打った、ということになろう。将棋の格は、やっぱり谷川が抜けているのである。

(以下略)

* * * * *

「なにしろ王将戦が始まるや、スポース紙は一面で結果を報道している。七冠王が決まったときならともかく、第1局からですからね。こんなことが起こるとは夢みたいである」

藤井聡太二冠フィーバーの日のスポーツ紙も凄かったが、25年前、羽生善治七冠誕生1ヵ月前のスポーツ紙もそれを上回るほどの勢いだった。

当時の将棋世界、将棋マガジンの記事を総合すると、王将戦第1局が終わった翌日のスポーツ紙では「七冠までマジック3」、あるニュース番組では「羽生さんが勝ちましたね。久し振りの明るいニュースです」、第2局が終わった翌日の日刊スポーツでは「羽生七冠率100%」、年初のアサヒ芸能では「観相学の権威が羽生六冠の今年を占う」のような雰囲気だったようだ。

スポーツ紙は、野球の日本シリーズの報道と同じような芸風だったことがわかる。

* * * * *

「取材陣のお目当ては羽生の一挙手一投足であるに決まっている。すると、谷川の立場はどうなるか。つらい場面やプライドを傷つけられることもあろう」

現在で言えば、藤井聡太二冠と対局する棋士も同じような環境に置かれていると言って良いと思う。

もちろん、両者に配慮した報道もあるとはいえ、売らんかなのための報道が多数を占める傾向にあることは否定できない。

営業的なことを考えると、なかなか難しい塩梅加減なのが悩ましい。

* * * * *

「升田と大山が戦って、大山が負けると、カメラマンが、もう一度投げる場面をやってくれと言った。大山は悪びれず、負けました、と頭を下げたのである」

昔は、写真撮影のために初手を指す場面を複数回繰り返すということは普通に行われていたが、この投了場面の写真についてはさすがに驚いてしまう。

* * * * *

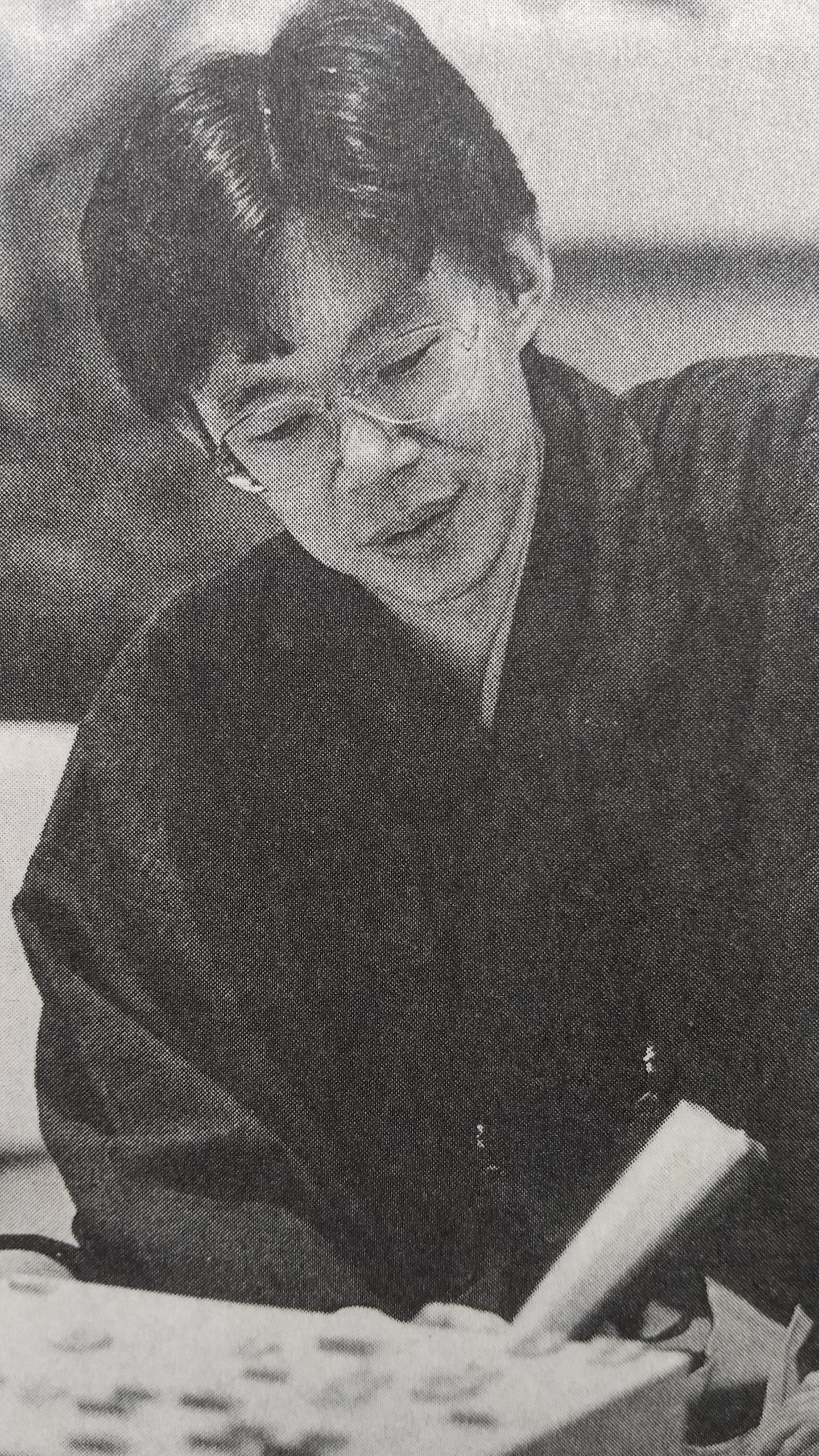

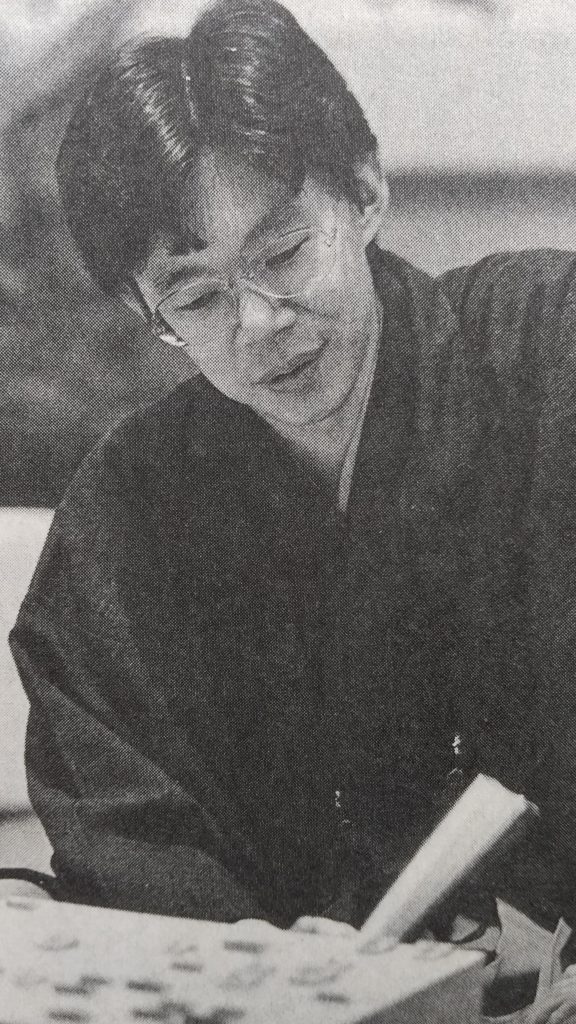

「しかし、平然として、終盤の場面を一人で調べていた。大山将棋は、こういったときに鍛えられたのである」

見習いたいと思っても、そのような場に身を置くことになったら絶対に実行することは困難な忍耐。

大山康晴十五世名人の強さの源泉は数々あるが、そのどれもが真似のできないことばかりだ。

* * * * *

「もし無冠になり、名人挑戦者になれなかったりしたら、そこが一段上に行くチャンスなのである。相場で言えば、大底を打った、ということになろう。将棋の格は、やっぱり谷川が抜けているのである」

谷川浩司王将(当時)はこの王将戦で無冠となり、次期の名人戦挑戦も逃すこととなったが、この年には竜王位を取り戻し、その翌期の1997年には名人位を奪取し、十七世名人の資格を得ている。

まさしく1996年のこの時期に大底を打つ形となり、あとは上がるだけという形となった。