昨日の記事で引用した、このブログの2011年12月の記事、「佐藤康光王将(当時)「我が将棋感覚は可笑しいのか?」」の続き。

将棋世界2002年6月号、佐藤康光王将(当時)の特別寄稿「我が将棋感覚は可笑しいのか?」より。

今回、二冠獲れたら書かせて頂こうと思っていた。王将は獲れたが棋王はダメだった。まあしかし一応結果は残せたので書かせて頂けることになった。

私にとってダブルタイトル戦は初めての経験。戦うにつれ体力的に厳しくなっていくのを感じていた。羽生さんは毎年平然とそれをやっている訳で改めて敬意を抱かざるを得ない。

何故自分で振り返りたいのか。特に棋王戦では敗れた訳だから通例、勝者が振り返るものだ。

それにタイトル戦の将棋は本誌はじめ、大々的に新聞に報道される。自分の将棋、自分の世界をアピールするには絶好の機会である。が、問題はそれがどういう風に書かれているかである。別に観戦記がひどい、といっている訳ではない。読み物としても面白くしなければいけないだろうし、その書く人の感性、特徴がないといけない。しかし、である。

感想戦を基に書くのであろうが、とある若手は「半分は嘘」とか言っていた。私自身もウソをついている訳ではないが、最近になって、感想戦で「こうやると?」と言われ、対局中読んでいた事を思い出せない事があるのだ。これは年なんだろうか?全然違う変化をやり、帰りの車中で気が付いてももう遅い。そういう事が重なり、怖いのは100年後。未来の棋士達が私の将棋を並べるとする。私も昔の偉人の将棋を勉強する時があるが正直棋譜だけでは汲み取れない時がある。

そういう時頼りになるのが観戦記である。夢で見た事があるが100年後のプロが観戦記の手を解説を読み「何だひどい!」「大したことねえな」と失笑する姿・・・。

これだけは耐えられない。

自分で記しておけば心おきない。そういう事なのである。

—–

自分の作戦を真似する若手棋士が誰もいないことを嘆く佐藤康光王将(当時)。

真似をされない戦形や新手がどのような意味を持って指されたものかを、この後、解説している。

—–

王将戦第1局(2002.1.16~17 後手佐藤三間飛車VS居飛穴 116手で佐藤勝ち)

本局、後手番になったらやってみようと思っていた三間飛車。中田(功)六段の芸術的な捌きが好きで、一度前からやってみたいと思っていたのだが、なかなか勇気がなくてできなかった。しかし今回はなぜか恐れるものがなく、ためらわず採用する事ができた。

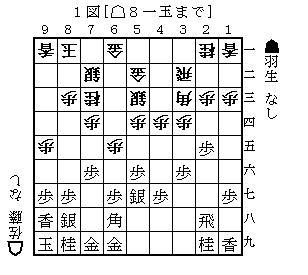

封じ手の△8一玉(1図)は皆の意表を衝いたようだ。

しかし△8二玉は▲7八金右△6三金に▲6六歩が気になった。以下△4五歩▲2四歩△同歩▲3七桂△4二飛▲6五歩△同桂▲4八銀△6六歩▲2四角(A図)と進めばはっきりする。

△2二飛に▲2三歩が利く(△同飛は▲4六角の王手飛車の筋あり)。

こう考えると△8一飛が必然に思えたのである。

(中略)

後の△9三香~△9二飛は偶然の産物。もちろん初めからの狙いではない。

しかしアマの方の受けは良かったようで△9四香打と端一本に絞った辺りは、後日偉い方より「猪突猛進で昔、角栄先生が好きな攻め方だった」と言われた時は少し嬉しくなった。

(以下略)

—–

2001年度の王将戦、佐藤康光九段は羽生善治王将に挑戦して4勝2敗で王将位を奪取している。

—–

佐藤康光王将(当時)の三間飛車。

相手を居飛穴に組ませて、△6五歩と構える中田流三間飛車。

ここまでは真部流三間飛車と同じような形だが、その後の方針や指し方が「中田流」となる世界だ。

しかし、中田功六段(当時)も△8一玉のような手を指すかどうかはわからない。

非常に理論的な背景があるとはいえ、△8一玉は、やはり佐藤康光王将独自の世界から現れた一手のように思える。

それにしても、タイトルを獲る時は、この第1局のように、意欲的な指し方が自然と出てくるものなのかもしれない。

—–

2002年に、「我が将棋感覚は可笑しいのか?」を書いた佐藤康光九段だが、その9年前に、以下の文章を書いている。

近代将棋1993年2月号、佐藤康光六段(当時)の自戦記「名人との一戦」より(棋王戦トーナメント 対中原誠名人戦)。

中原流相掛かり

先番の名人は少考の末、飛先の歩を突き出しました。以下すらすらと第1図に進みます。

名人戦で高橋九段と戦って以降、名人が先手番の時に愛用されている形です。

名人はこれで非常に高勝率を挙げておられます。トッププロが高い勝率を挙げている戦法という訳で、プロ棋界では普通は大流行のはずなのですが名人以外に指されているのをほとんど見た事がありません。

理由はいろいろですが一つに構想力や特殊な感覚、つまり従来の感覚では仲々指しこなせない意味があります。またこの戦法の実体がつかめていない所もあるのです。

正に「名人に定跡なし」を地で行く戦法と言えるかもしれません。

(以下略)

歩越し飛車で戦う中原流相掛かりも、誰も真似ができなかった(しなかった)戦法だ。

9年後、まさか自分がそのように思われるようになるとは、佐藤康光六段(当時)自身、全く想像もしていなかっただろう。

—–

角栄先生は、故・田中角栄元首相のこと。

田中角栄氏は、一般的には角が好きだという印象があるが、実際には香車が大好きだった。