将棋世界1994年1月号、中野隆義さんの第6期竜王戦〔羽生善治竜王-佐藤康光七段〕第3局観戦記「覇者の角出」より。

「皆さん、よく、身体で覚えた将棋って言いますけど、ほんとは僕らの将棋が一番身体で覚えた将棋なんです」

いつにない強い語気で佐藤が言った。

チャイルドブランドと呼ばれた羽生、佐藤康、森内らもデビューから早七年余。彼らは今、20歳代の雄々しい青年に成長していた。チャイルド(子供)という語感はどうもあまり好ましくはなかったが、まあ、これは研究会の長兄・島七段の命名でもあるし、多少の洒落っ気があるのが救いであった。その彼らに、どうしても許しがたい言葉があった。

コピー将棋・・・。これは、人まね将棋という意味だ。

どうして僕らの将棋がコピー将棋なんだ。研究会はぶつかり稽古で脳ミソに汗する場だ。そこで僕たちはお互いの読みの筋力を鍛えあった。過去に結論が出ていた形でも、それにとらわれずに自分たちが実際に指してみることで一つ一つ納得してきたんだ。

「僕らの将棋が一番身体で・・・」

佐藤の訴えるような物言いに気圧されながら、私は、ようよう首をネジ曲げて羽生を見た。

ま、そうなんだけどさ。という顔を羽生はしていた。そうだったのか、済まなかった。この時、長年に亘る己の不明を恥じた。

竜王戦七番勝負は、互いを理解し合った将棋を身体で覚えた男同士の戦いである。

(中略)

1日目の昼食休憩再開に間に合うようカメラマンの弦巻氏と羽田を発った。搭乗口で中野英伴氏と会う。英伴氏は僚誌「将棋マガジン」の写真撮影を仰せつかっているとのことであった。

取材控え室に入る。1時半の再開時まで半時ほどの間があった。昼食をとるには十分な時間ではあるが、英伴氏は、食事は撮影後にするのを常としている。弦さんと記者もそれに倣った。

盤上は、今まで見たこともないような陣形となっていた。相腰掛銀の形はよく見るところだが、角が駒台でなく盤の上にいるのが、おやと思わせられる。

(中略)

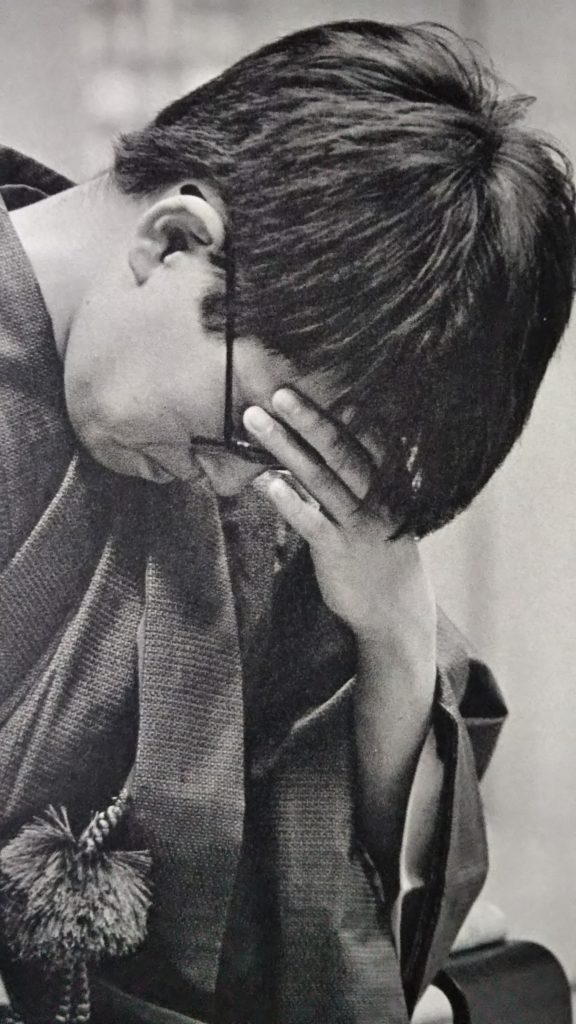

二日制の対局では、一日目の昼ごろはのんびりした空気が漂っているものである。ところが、羽生も佐藤も、その気合の入りようが尋常ではなかった。まだ、序盤の駒組み段階と見える局面を前に羽生は身をよじって考えている。佐藤の前傾姿勢にも力感があった。

撮影を終えて控え室に戻ってきた弦さんと英伴氏は、興奮していた。食事をしながら、弦さんは「いい写真が撮れたよ。完璧って感じ。後は撮らなくたってだいじょうぶなくらい」と言った。「昔の剣豪同士の戦いってのは、実際には見たことないんだけど、きっと、ああいう感じじゃないかって思ったね」と弦さんは続けた。

「同感ですね。いい場面に会えて、それを写真に撮れた時というのが、最高に嬉しく思える時ですね」と、英伴氏。

序盤の駒組み段階と見たのは、実に、記者のぼんくらであって、この時点で羽生は将来必ず下さなければならない決断と対峙していたのだった。

(以下略)

—–

途中まで過去の他の対局と全く同じ手順で進む将棋について、当時はコピー将棋と呼ばれていた。

現代では研究も進み、序盤から中盤にかけて前例のある形に進むケースが多くなっているので、そういう意味では時代の先取りをしていたということになる。

佐藤康光七段(当時)が熱く語る横での、「ま、そうなんだけどさ」という顔をしている羽生善治五冠(当時)の組み合わせが絶妙だ。

この期の竜王戦は、その前に行われた王位戦〔郷田真隆王位-羽生善治四冠戦〕に続く羽生世代対決タイトル戦の第二弾。

当時は羽生世代という言葉は生まれていなかった。

—–

”チャイルドブランド”という言葉が使われ始めたのは平成初期の頃からと思われる。

全く関係はないと思われるが、同じ頃に流行っていた映画が「チャイルド・プレイ」(1988年)。

殺人鬼の魂が乗り移った人形が次々と人間を襲うホラー映画でシリーズ化された。

私も何作かビデオで見たが、殺人鬼の人形という設定の割には怖い映画だったと記憶している。

調べてみると、昨年、チャイルドプレイの第6作目が公開されてたようだ。

![チャイルド・プレイ (ベストヒット・セレクション) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51a7cd2EcQL._SL160_.jpg) |

チャイルド・プレイ (ベストヒット・セレクション) [DVD] 価格:¥ 1,490(税込) 発売日:2007-10-24 |

| 将棋界の超新人類 これがチャイルドブランドだ! 価格:¥ 1,223(税込) 発売日:1989-05 |