将棋世界1994年12月号、神吉宏充五段(当時)の「対局室25時 in 関西将棋会館」より。

10月11日、火曜日。C2、5回戦の対局日である。例によって私は対局中にちょっと抜け出して棋士室でボンヤリしていたが、そこへ珍しく高島八段が現れた。

「先生、C2若手の手ごたえはどないですか?」

「そらみんな強いよ。まあわしが一つや二つクラス上がっても、そんなトップ取るわけないから、関係ないんやけど」

「でも最近も私先生に負かされましたし、もうひと花なんて考えてはらへんのですか」

「ははは、神ちゃんそんな無理ゆうたらアカン。なんぼワシでも負ける方が多くなって、今からどうこう思うことはないよ。ただな」

「ただ?」

「ワシが頑張ってる理由はやな、名人が見て参考になる、アマチュアが見て神業に見える、そんな手を何局かのうち一回はまだ指せるうぬぼれがあるから、まだやっとんや」

なんかジワッとええ言葉を聞かせてもらった気がする。棋士には晩年を迎えても。この気持ちがあれば胸を張って歩いていける、そんな味わい深い名言に唸ってしまった。

(以下略)

—–

高島弘光八段は、将棋に関して筋を貫き通す硬骨派。

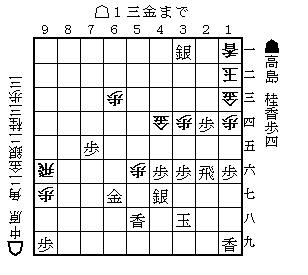

下図は、1968年棋聖戦挑戦者決定戦(高島弘光五段-中原誠六段)の終盤の有名な局面。

高島五段の▲2四歩打に対して中原六段が△1三金と寄ったところ。

実は▲2四歩のところ▲2四香(または▲2五香)と打っていれば高島五段の勝ちだった。

とはいえ、まだこの局面からでも遅くはない。

▲2三歩成△同金▲2四香とすれば高島五段が勝てる。

しかし、高島五段は▲2三歩成とは指さなかった。

局後、高島五段は周りの棋士たちから、なぜ▲2三歩成と行かなかったのか聞かれたが、「そんな手は死んでも指せん」と答えたと言われている。

棋譜は永遠に残るから、そんなことまでして舞台に立ちたくない、というのが高島五段の思いだった。

—–

ところが、高島弘光八段は、関東の棋士からは「近寄り難い」「気むずかしい」「寄らば斬るぞ的雰囲気を持った剣豪のような棋士」などのようなイメージを持たれていた。

その近寄りがたい雰囲気は、次の記事にも表れてている。

将棋マガジン1990年5月号、河口俊彦六段(当時)の「対局日誌」より。

C級1組順位戦の最終日である。

(中略)

注目の一戦は、土佐~室岡、宮田~日浦、武者野~所司、富沢~高島、それに羽生~森下など。ほとんどが降級がらみの戦いである。

(中略)

大広間で、富沢~高島戦が終わった。高島はバラリと駒を投じ、無言で盤から離れた。これで3勝。室岡、宮田、武者野三人のうち、二人が負けないと助からない情勢となった。

(中略)

土佐はなかなか指さない。手がすくんでいるのだろう。富岡が「この業界には”土佐節”という言葉がありましてね。ギリギリの局面で、本筋を3秒で指せるんです。だけど考えるとおかしくなるんだよな」。

と言えば、すぐ「この将棋は土佐勝ちや」。凄みのある声がしたので振り向くと、言ったのは高島だった。アルコールが入っていたのはともかく、紺の三つ揃えにえんじのネクタイは決まっていたが、クツ下がまっ赤なのにはたまげた。

室岡と宮田は背中合わせで戦っているが、ジリ貧で宮田に勝ち味はない。早く負けるのはつらい、と粘っているだけである。高島はだいぶ望みが出て来た。

最も不利な立場にあったのは武者野で、2勝だから、勝っても助かるかどうか判らない。

(中略)

宮田は負けると、控え室へは来ず、どこかへ姿をかくした。残る降級点は一つ、宮田か武者野か、である。

(中略)

両者残り1分。58秒まで読まれて所司は指す。武者野は反射的に応じる。また58秒まで考え、すぐ指す、の応酬がつづいたが、結局詰まされてしまった。

終わって数分、対局者、記録係、私と四人だけの対局室に、突然、助かった宮田と高島が入って来た。11図で飛車を取っても勝てない、と武者野が口惜しがっていると、横から高島が武者野の王様を取って「ホウ、なかなかええ駒で指しているやんか」

私はそっと部屋を出た。

室岡に「とにかくすし屋でも行こうよ」と声をかけると、みんな帰り支度をはじめ、ちょうど十人、近くのすし屋で打ち上げをしようと話がまとまった。森下と土佐はこのなかにいない。「誰か武者野君を救い出しに行かないかね」と言ったが、みんな尻込みして動かない。後日、その後どうしたか武者野に訊いたら「私も行きたかったですよ。でも中盤がおもしろいから並べてくれ、なんて言われましてね。ひどい目に遭いました」と苦笑した。

—–

高島弘光八段は、非常に個性の強い昭和の関西棋士の典型だったのだと思う。

高島八段の人情味あふれる一面などは、以下の記事で書かれている。

—–

高島八段は神吉宏充五段(当時)が記事を書いた時53歳。前期にC級1組から陥落してC級2組1位のポジションで戦っていた。この年度の順位戦では7勝3敗の戦績をあげている。

神吉五段の「もうひと花なんて考えてはらへんのですか」という質問は、ごく自然なものだったと言える。

高島八段はこの2年後に病気で亡くなる。

「ワシが頑張ってる理由はやな、名人が見て参考になる、アマチュアが見て神業に見える、そんな手を何局かのうち一回はまだ指せるうぬぼれがあるから、まだやっとんや」。高島八段の言葉だからこそ、より心に響く。