将棋世界1973年4月号、映画評論家の荻昌弘さんのエッセイ「映画・将棋・チェス」より。

数多い内外の映画作品のなかで、本当に、将棋とかチェスといった、室内の対局の醍醐味を描きだせた情景は、沢山あったのか?

これは、難しい問題だ。まず多くあった、ともいえるし、いや、じつは稀なのだ、という答えも正しいだろう。正直な話、映画批評家の私には、映画を凝視しながら次の展開を先読みしてゆく、その職業的作業じたいが、映画作者との「将棋の仕合いのような」緊張のたたかいである。私には、「将棋の場面」を見るより、自らのたたかいのほうが、率直にいって、何倍、何十倍、たのしいし、本質的だ。―しかしまァ、それをここで言いだしては、ミもフタもないだろう。

こういうことは言えそうである。映画に登場するさまざまなイメージのうち、将棋とかチェスは、そのままでは映画の見世場とするのが至難のゲームにはちがいない、と―。

ゲームとして魅力的でない、ということではない。むしろ逆だ。魅力が非常に内面的だ、ということである。単純に映画の画面で、局面を見せただけでは、(ポーカーとかサイコロの勝負のようには)状況や、緊迫の理由を、瞬間に観客へ伝えきれない、ということである。日本映画にあらわれる将棋が、ふつう、たとえばヒマな記者室の情景、といった、その場のムードをもりあげるシンボル、であることが多いのも、勝負を正面からとりあげたのでは、時間も説明もかかりすぎるからにちがいない。

もちろん、正面から、将棋じたいをとりあげた日本映画がない、ということではない。

「王将」。これは、”将棋”の映像化としても、また日本映画の業績としても、忘れることのできない迫力の成果であった。北條秀司氏の戯曲の映画化は、伊藤大輔監督によって、「王将」(1948年)、その続編「王将一代」(1955年)、これらの最映画化である「王将」(1962年)とこころみられてきた。代表篇は、阪妻が阪田三吉に扮した第一作、といってよかったであろう。私たちはそこに、将棋の気迫それじたいがイメージの世界に移された、という事実とともに、将棋に表象される日本人の心情……それがみなぎっていることに驚かされたのである。

* * *

映画にとって、将棋やチェスが”難しい”もう一つの理由、それは、いうまでもなく、これらの仕合いに、動きがないことである。だから、この、本来はダイナミックなゲームに、なんとか映画的な動きを与えようと、これはおもに外国映画が、時には珍妙と思える新趣向まで、こらしてきたのであった。敷石が黒白の市松模様をつくる中庭で、生きた人間をコマとしてチェスを闘わせる、などというアイディアが、スパイ活劇に現れたりした。

このテで、チェスをアクションのクライマックスに使ったのは、イギリスの冒険活劇「キッスは殺しのサイン」である。ここでは、人間より巨大な金属のコマが、悪玉がリモコンで操作する電動仕掛けによって、主人公へ真正面からぶつかってきたりする。荒唐無稽な着眼にはちがいないが、チェスのもつ、どこか怪異でリアルな、コマの擬人性が意外に生きた、といった印象もあった。

しかし、チェスが羨ましいのは、西欧ではこれが男性とともに淑女も楽しむ爐辺の夜のゲームで―だから、映画にも、非常にロマンチックなムード醸造の小道具として登場できる、そのことなのだ、と思える。私自身、立体の彫刻ゴマのチェスをどうしてもわが家へ買い込まずにいられなくなったのも、黒白のフランス映画で、婦人の白い指に弄ばれる、象牙の異様な美しさにうたれたからであった。

近年では、アメリカ映画「華麗なる賭け」で、はじめて食事をともにしたスティーヴ・マックイーンとフェイ・ダナウェイが、食後、煖爐の火を背にチェスの盤を囲む。やがて、たたかいの緊迫が、次第次第、二人を接近させ、密着させて、とうとう二人は熱い抱擁へなだれいってしまう、むせるようなホットなカラー場面が、出色であった。ゲームは対局者を敵とするのではない。愛で結んでしまうのである。

——–

名映画解説者といえば、荻昌弘さん、淀川長治さん、水野晴郎さん。

それぞれの個性を将棋の戦法に例えると、荻昌弘さんが矢倉、淀川長治さんが横歩取り、水野晴郎さんが力戦型だったような感じがする。

「ゲームは対局者を敵とするのではない。愛で結んでしまうのである」という結びは、荻昌弘さんらしい絶妙さだ。

——–

荻昌弘さんの解説の映像を探してみたが、映画『ロッキー』の解説があまりにも素晴らしい。

——–

阪東妻三郎主演「王将」(1948年)もYoutubeで見つかった。

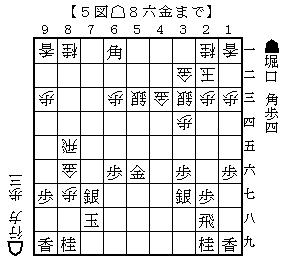

将棋指導:升田幸三八段のクレジット。

朝から観て泣いてしまった。

——–

[amazonjs asin=”B004NYB4T0″ locale=”JP” title=”華麗なる賭け Blu-ray”]