将棋マガジン1993年11月号、日本経済新聞の表谷泰彦さんの第41期王座戦五番勝負第1局観戦記「二人だけの世界」より。

羽生善治王座に谷川浩司王将が挑戦する第41期王座戦五番勝負は現時点で望みうる最高の顔合わせといえよう。無論、昭和将棋史の主役だった米長邦雄名人や中原誠前名人は健在ではあるが、始まったばかりの平成将棋史の主人公は誰かをかけて今シノギをけずっているのは、羽生と谷川なのである。昨年の竜王戦以来、棋王戦、棋聖戦と続いた二人の戦いは今回の王座戦で天下分け目の天王山ともいうべき一つのヤマを迎えた観がある。夢の七冠王制覇を目指す羽生にとって負けられない戦なら、谷川の方も先輩の面目と意地をかけ、是が非でも勝たねばならぬ背水の陣ということになろう。

昨年四冠だった谷川が今や王将一冠となり、棋王一冠だった羽生は王座、竜王、棋聖、王位を加えて史上3人目の五冠王として頂点に立つ。その出入りの差は大きく、気の早い棋界雀からは「ついに羽生時代か」の声さえ聞こえてくる。だが、冷静に1年前を振り返れば『中原時代』を継ぐとみられる第一候補は谷川であり、羽生はあくまで第二候補に過ぎなかった。

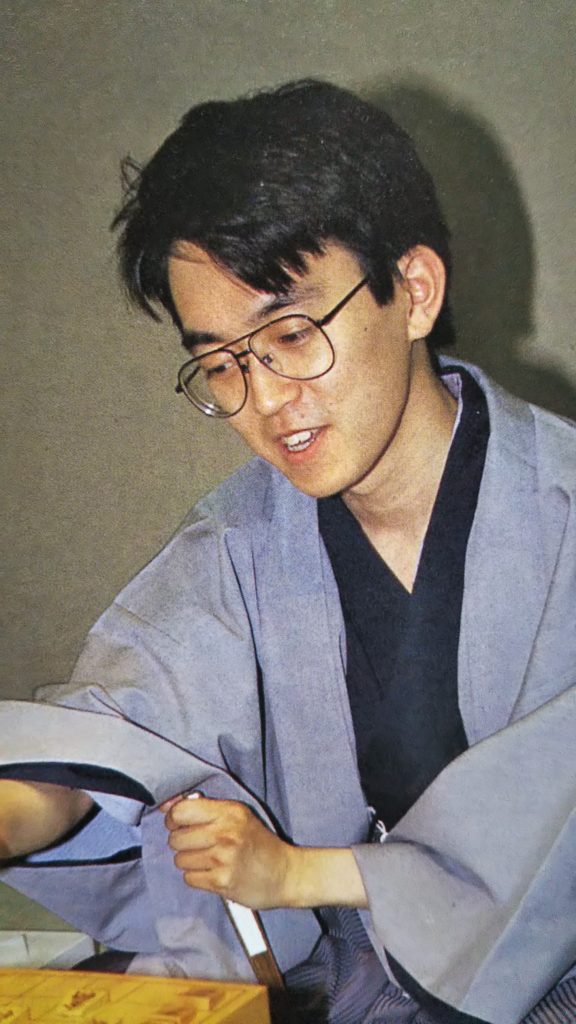

確かに今の羽生は強い。勢いがあるうえに、その将棋は攻守ともに完璧で全く穴がない。今や”羽生に負けるなら仕方ない”というムードさえ漂っている。そんな中で、決して”負けて仕方ない”と思わない一人が史上最年少名人の栄光に輝く谷川浩司なのである。今回の王座戦は快進撃を続ける羽生の前に谷川が大手を広げて待ったをかけた場面といえよう。

五番勝負を前に二人に抱負を求めたところ、羽生はFAXで次のような内容を送ってきてくれた。『谷川王将は最も手強い相手なので戦いがいがある。谷川先生も怒っている?ので厳しい戦いになるでしょうが、私も大きな目標があるので何としても防衛したい』。夢の七冠に向けての意気込みが伝わってくる内容だ。

一方谷川は電話取材に「タイトルの数でも差をつけられ、今回は挑戦者の立場ですが気持ちの上でも挑戦者に徹して戦う。不調の中で挑戦権を得たのは王座戦にツキがあるのかもしれないので、それを生かしたい」と答えてくれた。これまた『挑戦者に徹する』という部分に並々ならぬ決意が感じられよう。

こうした対決ムードが盛り上がる中、9月3日朝から東京・赤坂プリンスホテルで五番勝負の第1局が始まった。昨年までの1局目の会場だった紀尾井町の福田家が改築のため休業となり、これまでとは、うって変わった高層ホテルの19階での対局となった。昨年までなら日本家屋の廊下を歩いてくる二人が、今回は33階のスイートルームからエレベーターで降りてきた。例年になく多い報道陣が待ち構える中、定刻9時の7分前に羽生、その2分後に谷川と相次いで登場、二人は激しいシャッター音の中で深々と礼を交わした。

(中略)

午後に入って羽生は穴グマに組み替え日経観戦記担当の鈴木輝彦七段が「矢倉から穴グマへは現在プロの研究テーマの一つで、名人戦第2局でも米長さんが試みている。が、本局はその将棋とかなり違うので、おそらく新型でしょう」とコメント。

ところが、その後姿を見せた最新の棋譜に詳しい連盟職員が「勝ち抜き戦の南芳一九段(先)対佐藤康光六段戦にほぼ同じ」と教えてくれた。

2図は本局61手までで、その1七香を1八香に移せば南対佐藤戦の61手目になる。1八香を1七香と進めたのが羽生の工夫らしく、この手に昼休みの前後に33分を投入している。

2図から△7六歩なら南対佐藤戦と共通路線になるが、谷川は△2七金と敵飛に当て控え室をビックリさせる。だが、これは驚きの序曲に過ぎず、それから3手目に羽生が逆に飛車を金にぶつける▲3七飛(3図)がテレビに映るや、さらに大きなどよめきが生じることになった。

局後に谷川が「▲3七飛は気づきませんでした」と認め、夜戦に入ってから森下卓七段と一緒に姿を見せた米長邦雄名人も「この辺りは、私にはよくわからない」と驚いたくらいだから常識を超えた強行策だったのであろう。

この飛金交換策から、金を飛角両取りに打ち込んだ(途中図)羽生は、銀1枚の得となり、控え室では「谷川さん、ずいぶん損したな」の声が出る。

だが、これで羽生が優勢になったわけではなく4図の場面でも形勢不明。

ちょうど4図の場面で対局室にいた加藤治郎名誉九段が戻り「息が詰まるね。どちらも自信満々でわからない。ただ双方とも駒音が大きくなってきた」と言って継ぎ盤研究に加わる。

と、テレビに△7七同桂成が映る。結果的にこれが谷川の敗着ともいえる失着となり、形勢は一気に羽生に傾くことになった。4図から単に△2八飛なら、後手もまだまだ望みのある局面だったという。

米長、加藤、高柳敏夫名誉九段、青野照市八段、森下、鈴木、藤代三郎六段らの継ぎ盤研究も5図の場面で”勝負あった”の結論になった。第2局の立会人の青野が5図から、▲2四桂以下の即詰みを発見したからである。

『▲2四桂なら終局』と全員が固唾をのむ中で羽生の▲4四角が映り、驚き、落胆、期待が入りまじったどよめきが生じ、再び継ぎ盤研究も熱を帯びる。

米長がもつれる局面をみて「これは二人とも詰み筋に気づいていないよ」とつぶやいた通り、局後に鈴木観戦子に詰みを指摘された二人は同時にギョッとした表情になる。詰将棋なら▲2四桂以下の13手詰はアマ棋客でも解けるという詰み筋をプロ最高峰の二人が見落とすとは。これも将棋の摩訶不思議さなのか。

超ヘボ将棋の筆者が不遜を覚悟で分析すれば『当代一流の谷川も羽生も互いに相手の読みを信用しているため、朝から戦ううちに共通の読みの本筋が生じ、それからはずれた脇の筋には、どちらも目が行かない』ということなのではあるまいか。

▲4四角は即詰みを逃した緩着には違いない。だが、二人の共通の読み筋本線からすると▲4四角こそは最善の一手で、結局、この後も局面はもつれたように見え、羽生の優勢は終始動かなかった。

本来なら9時半ごろ終了する将棋が手数で50手ほど、時間で1時間ほど長引くことになった。『こんな簡単な詰みを逃すとは』との疑問は精魂つきた二人を見るうちに完全に消え去り『二人は、これほどまでに相手を信じて戦っているのだ』との感銘だけが残った。ホテル41階の打ち上げの宴で誰かが「二人の将棋はスゴイ!」とつぶやいた。

* * * * *

「昨年四冠だった谷川が今や王将一冠となり、棋王一冠だった羽生は王座、竜王、棋聖、王位を加えて史上3人目の五冠王として頂点に立つ。その出入りの差は大きく、気の早い棋界雀からは『ついに羽生時代か』の声さえ聞こえてくる。だが、冷静に1年前を振り返れば『中原時代』を継ぐとみられる第一候補は谷川であり、羽生はあくまで第二候補に過ぎなかった」

谷川-羽生戦で見れば、

- 竜王戦で羽生棋王が竜王位奪取(谷川三冠→二冠、羽生二冠→三冠)

- 棋王戦で羽生三冠棋王位防衛(谷川二冠、羽生三冠)

- 棋聖戦で羽生三冠が棋聖位奪取(谷川二冠→谷川王将、羽生三冠→四冠)

という流れで、タイトル戦では羽生善治五冠(当時)が谷川浩司王将(当時)に勝ち続けていた。

この王座戦五番勝負は、そのような意味でも、「谷川の方も先輩の面目と意地をかけ、是が非でも勝たねばならぬ背水の陣ということになろう」とあるように、まさに谷川王将にとっては負けるわけにはいかない五番勝負という位置付けだった。

* * * * *

「タイトルの数でも差をつけられ、今回は挑戦者の立場ですが気持ちの上でも挑戦者に徹して戦う」

将棋世界1993年11月号の中野隆義さんの本局の観戦記「勝負師は一手勝つ」では、

タイトルの数ではかなり差をつけられてしまった。挑戦者だから当然ではあるが、今の私には、『挑戦者の気持ちで』この言葉が一番ふさわしいのではないかと思う」と、これは王座戦挑戦者決定戦の谷川自戦記の結びの言葉である。

と書かれている。

文章でも、言葉でも、同じことを述べているわけで、それだけその思いが強かったということがわかる。

王座戦挑戦者決定戦の対戦相手は森内俊之六段(当時)だった。

* * * * *

▲3七飛(3図)は気付きづらい強手だが、▲8三金(途中図)を狙っていたわけで、なるほどと唸らされる手順だ。

* * * * *

「青野が5図から、▲2四桂以下の即詰みを発見したからである」

5図からの詰み手順は、▲2四桂△同歩▲2三角△同金▲1三歩△2一玉(△同金は▲同桂成△同玉▲2三金までの詰み)▲3二銀△1一玉▲1二歩成△同玉▲2三銀成△1一玉▲2二成銀までの詰み。

* * * * *

「『▲2四桂なら終局』と全員が固唾をのむ中で羽生の▲4四角が映り、驚き、落胆、期待が入りまじったどよめきが生じ、再び継ぎ盤研究も熱を帯びる」

5図の△3九飛は、先手玉に詰めろ(△9八銀▲同玉△9七歩成▲同桂△8九銀▲8八玉△9六桂▲9九玉△9八香)をかけた一手だった。

△3九飛に対する▲4四角は、この詰みを避ける詰めろ逃れの詰めろ。

鋭い手の応酬だが、両対局者とも、▲2四桂からの詰みには気がついていなかった。

別の記事によると、羽生王座の▲4四角はかなり前からの予定で、これで勝ちと読んでいたという。

一方の対局者が気がついていない筋は相手も気がつかない、というテレパシーのような現象はよく起きることだが、「当代一流の谷川も羽生も互いに相手の読みを信用しているため」ということもあったのだろう。

相手の読みを信頼していれば信頼しているほど、このようなことが起きやすくなるのかもしれない。