将棋マガジン1994年1月号・羽生善治大特集、高橋呉郎さんの「1.5番から1番への道」より。

こだわりのない生き方

第5回将棋ペンクラブ大賞の著作部門で、羽生善治著『羽生の頭脳5』が特別技術賞を受賞した。選考委員の中原誠前名人は、推薦の弁をこういっている。

「よくできています。しっかり専門的なことを書いている。相当に時間をかけていますね。それに、正直ですよね、むずかしいところは、むずかしいと書いてある」

もうひとりの委員、山口瞳氏も「その頭脳が五冠も獲ったし、羽生さんには、なにか華がある」と授賞に賛成した。

選考会が終わってからの雑談で、羽生五冠王が話題になった。23歳とは思えないほど落ち着いている。羽目を外したのを見たことがない。いまの調子をずっとつづけるためには、早いとこ結婚したほうがいいんじゃないかetc

そんな話をしながら、私は20数年前の中原前名人を思い浮かべた。

あのころの中原青年も落ち着いていた。こちらは自他ともに認めるオッチョコチョイだったから、一回り以上も年下の青年に畏敬の念さえ抱いた。試しに山口さんに、当時の中原青年の印象を聞いてみたら、

「いまと同じだねえ。あのころから、こんな感じだった。こういう人は変わらないんですよ。羽生さんも同じじゃないのかな」

山口さんのいう”こういう人”とは、大山康晴十五世名人が好んでつかった言葉を借用すれば”一番になる人”と解していい。”一番になる”ほどの人は、だいたい、この年ごろに将来の器が決まっている、ということになる。

今年にはいってから、羽生は生活全体に余裕が出てきたようにみえる。タイトルを奪い、防衛するごとに、家賃が高くなるどころか、生活を楽しむ方法をおぼえたようなふしがある。

本誌11月号の「直撃インタビュー」にも、なるほど、と思わせるくだりがあった。

<―最近見た映画は? 羽生「ザ・ファーム」。王位戦第4局の前日、時間があったので 福岡で>

6年前には、同じ質問に「中学の時から一度も見ていない」と答えている。当時は、四段で高校1年だった。15連勝もしたから、対局もふえる。学校と対局のかけもちで、とても映画を見る時間がなかった。また、夢中で将棋を指した時期でもあった。

22歳(当時)の男が、たまたま映画を一本見たからといって、どうということもないけれど、タイトル戦の対局前日というのが、ちょっと並ではない。大方の棋士は、名所旧跡を見物するくらいで翌日に備える。王位戦第4局といえば、五冠に王手がかかった一局である。よほど見たかった映画にちがいないが、それをひょいと見にいけるというのは、かなり融通無礙に生きている証拠だろう。

自動車の運転もおぼえて、最近は対局にもクルマでくる。羽生がクルマ好きという話は聞いたことがないから、便利な手段と思って免許をとったようだ。

谷川浩司王将が羽生に挑戦した、前期棋王戦の第5局を私は観戦した。この朝、羽生は中目黒の独居から若葉マークつきのクルマを運転して、将棋会館にきた。負ければタイトルを失う試合である。なにがなんでも、と神経をとがらせていたら、とても自分で運転する気にはなれそうもない。対局開始前、「思ったより空いていたので、20分できました」といともにこやかな顔でいっていた。

私は、べつに気にもとめなかったが、棋士一般の考え方からすれば、新種に属するらしい。谷川は、そんな羽生の一面に、こんな感想をもらしている。

「こだわりというものがないですね。たとえば対局に車を運転してくる。私などは対局以外に余分な神経をつかいたくないと考えるのですが」(「現代」1993年11月号「羽生善治”史上最強”のミラクル頭脳より)

おそらく、谷川は羽生の「こだわりのなさ」を意識したときから、とんでもないやつが出てきた、と本気で思いはじめたのかもしれない。それまでは、ただ、やけに強い後輩が現れた、と思うだけでよかった。

将棋を楽しむ心境

平成元年のクリスマスも過ぎた年の瀬に、19歳の羽生六段は、島朗初代竜王からタイトルを奪った。当時、名人位にあった谷川は、10代竜王誕生に寄せて、こう書いている。

<ご存知のように、羽生六段は勝ち、竜王位を獲得した。彼に実力を考えれば、当然の出来事と言えるかもしれない。だが、優勢になってからの指し方にはかなり震えが見られた。彼も完璧ではない、人間らしさも感じられたのである。竜王という地位に就いて、これからも今までと同じ気持ちで指し続けてゆけるだろうか。とにかく、勝負はこれからである>(「将棋世界」増刊号より)

谷川の本音を探れば、大舞台の勝負では、まだ負けませんよ、といっているに等しい。じっさい、翌年の竜王戦で、谷川はそれを証明した。競り合いの強さでは、あきらかに谷川に数日の長があった。

タイトルを失った第5局の終盤、テレビに映った羽生の表情は、懸命になにかに耐えて、悲愴感さえ漂わせていた。あれは、初めて挫折感を味わった青年の顔だったにちがいない。

前記のインタビューでも「一番嬉しかった将棋」の答えにこうある。

「谷川先生に負けた時の竜王戦。3連敗のあと、第4局に勝った時は嬉しかった」

このシリーズで受けたショックの大きさがわかる。が、立ち直るのも早かった。年を越えて春には、南芳一九段から棋王位を取った。私が思うに、羽生は、このころから将棋を楽しんで指す境地を求めはじめたらしい。

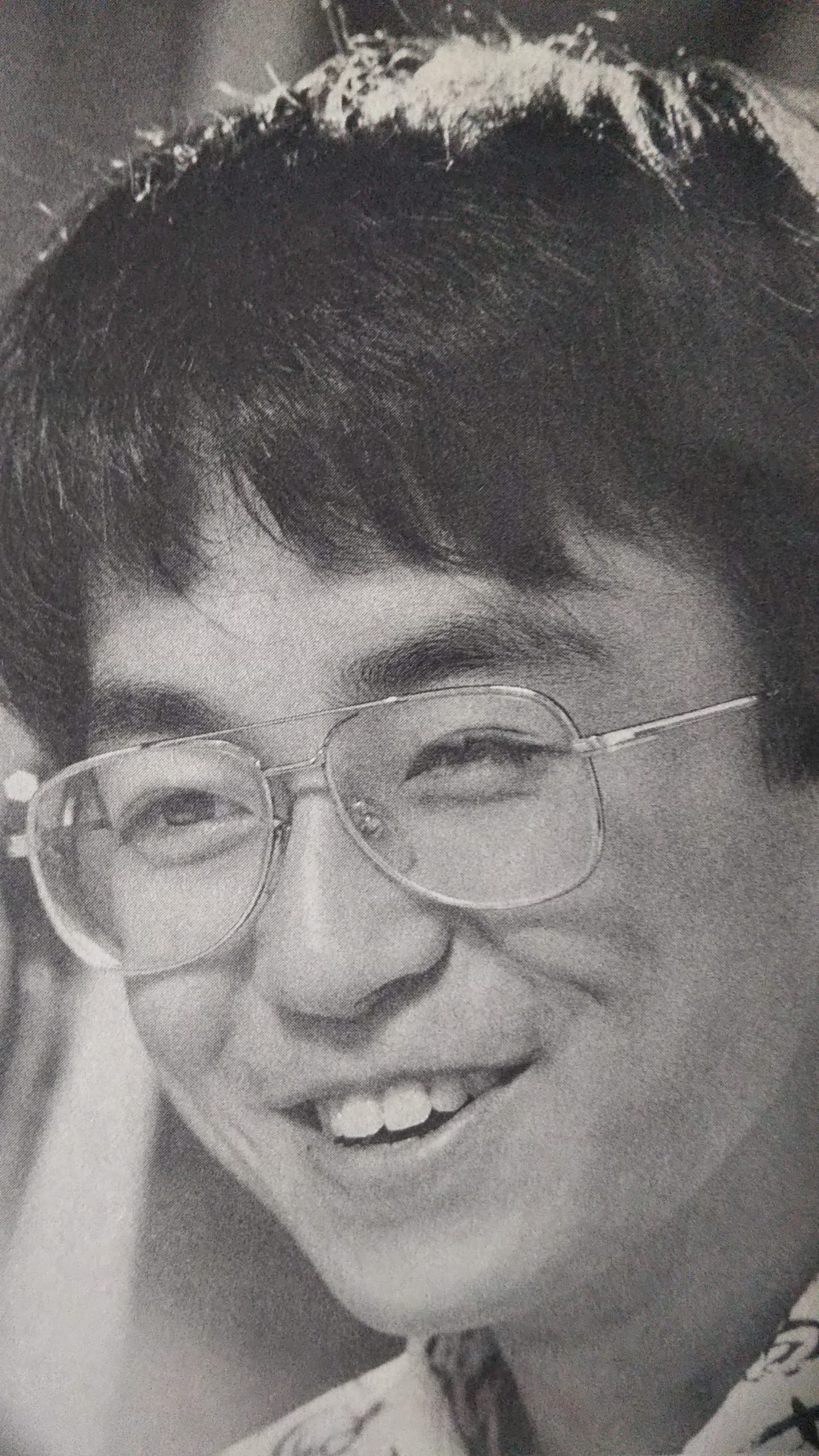

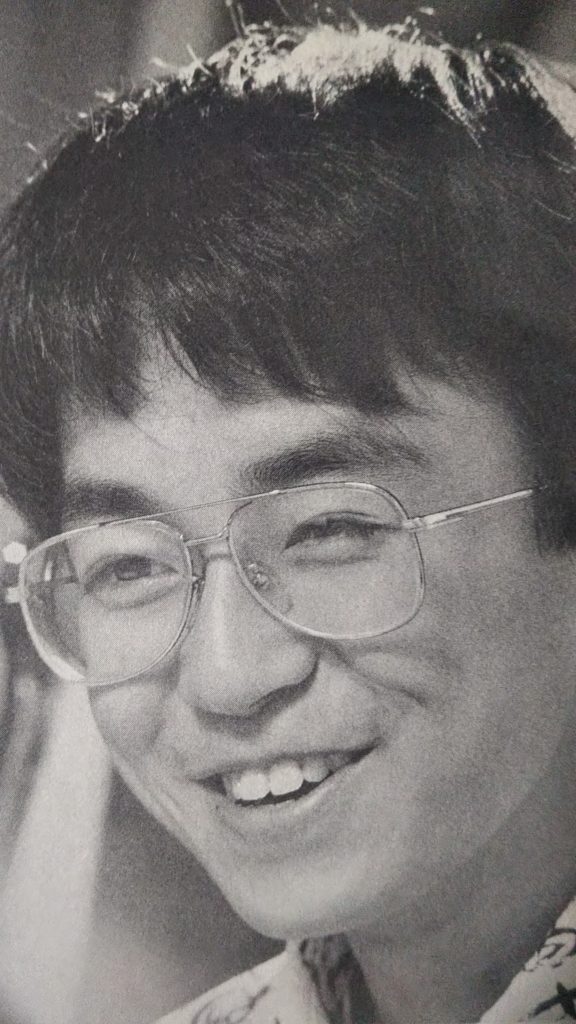

”秀才の老け面”とでもいった顔つきが、だんだんふっくらとしてきた。研究室にばかり閉じこもっていたエンジニアが、外の空気を吸って健康な明るさを取り戻したような印象が濃い。とくに笑顔が柔和になった。

平成4年の竜王戦は、こんどは羽生が谷川に挑戦した。第1局はロンドンで行われた。その終盤、谷川の「光速の寄せ」が冴えた。衛星放送の解説をしていた田中寅彦八段と島朗七段を唖然とさせる手順で、羽生の玉を即詰に討ち取った。私は、あんな場面を生で見せてくれるなら、衛星放送の料金は倍払っても安いもんだと思いましたね。

羽生も即詰を読んでいなかった。自分のほうが、よくなったのではないかとさえ思っていた。その出端に狙いすましたカウンターを食った。羽生にすれば、緒戦にして、いちばんショックの大きい負け方をしたようなものだ。2年前のこともある。ショックに打ちひしがれた羽生の表情を、私は思い描いた。

ところが、彼は昔の彼ならず―感想戦の羽生は笑みさえ浮かべていた。満点を取りそこねた優等生がこんなはずじゃなかった、といっているような顔は、ちらりとも見せなかった。

羽生が将棋を楽しむ風情をみせたとしたら、谷川としては、心中おだやかなはずがない。谷川が、そういう心境になりたいと口に出したのは、20代の半ばを過ぎてからだった。が、はたして、その境地を味わっているかどうか、いまだに自信がなかったにちがいない。

それなのに、自分より10歳近くも年下の羽生が、そんな余裕をみせたとしたら、谷川でなくてもカチンとくる。私は、両者の本当の対決は、このときからはじまったのではないかと思っている。

もちろん、羽生も谷川に対抗意識を燃やしているが、後輩であるという分だけ、気楽な面もある。以後の対局をみると、谷川のほうに「たら・れば」の着手が多い。しかも、そのほとんどが得意の終盤に出ているのは、やはり羽生を意識しすぎているといえそうだ。

(つづく)

* * * * *

「第5回将棋ペンクラブ大賞の著作部門で、羽生善治著『羽生の頭脳5』が特別技術賞を受賞した」

この時の将棋ペンクラブ大賞最終選考会の模様は、将棋世界の前号(1993年12月号)に掲載されている。

* * * * *

「いまと同じだねえ。あのころから、こんな感じだった。こういう人は変わらないんですよ。羽生さんも同じじゃないのかな」

中原誠十六世名人の印象について語る山口瞳さん。

山口瞳さんは自著『血涙十番勝負』(1972年刊)で次のように書いている。

将棋界では、非常に若いときに大家の風貌になってしまうから、以後、顔が変わらないという特徴がある。大山名人しかり、升田九段しかり。10年前と少しも変わっていない。(中略)十段・棋聖の中原誠の写真を撮りに行ったカメラマンが、僕に、あの人は40何歳ですかと訊ねた。僕は、中原さんも、20年後でも同じ顔をしていると思う。

山口瞳さんは、まさしくこのほぼ20年後の中原十六世名人に対して「いまと同じだねえ。あのころから、こんな感じだった。こういう人は変わらないんですよ」と語っている。

「羽生さんも同じじゃないのかな」も当たっている。

ということは、藤井聡太七段も、ずっと顔が変わらない可能性が高いかもしれない。

* * * * *

「―最近見た映画は? 羽生『ザ・ファーム』。王位戦第4局の前日、時間があったので 福岡で」

「王位戦第4局といえば、五冠に王手がかかった一局である。よほど見たかった映画にちがいないが、それをひょいと見にいけるというのは、かなり融通無礙に生きている証拠だろう」

王位戦第4局の頃に上映されていた映画は、『ジュラシックパーク』『ラスト・アクション・ヒーロー』『クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王』など。

当時の記事によると、この日の映画館はどこもきっしり満員だったという。

例えば『ジュラシックパーク』を見たいと思ったけれども満員で、仕方なく『ザ・ファーム 法律事務所』を見たのか、あるいは最初から『ザ・ファーム 法律事務所』が目当てだったのか、どちらなのかは分からない。

* * * * *

「ご存知のように、羽生六段は勝ち、竜王位を獲得した。彼に実力を考えれば、当然の出来事と言えるかもしれない。だが、優勢になってからの指し方にはかなり震えが見られた。彼も完璧ではない、人間らしさも感じられたのである。竜王という地位に就いて、これからも今までと同じ気持ちで指し続けてゆけるだろうか。とにかく、勝負はこれからである」

谷川浩司名人(当時)のこのコメントが、抜身の日本刀のような迫力と緊張感を持っている。

翌年、羽生善治竜王(当時)を破って竜王位を奪取しているのだから、迫力が更に増す。