将棋世界1996年3月号、高林譲司さんの「思い出の戦場 二上達也九段〔陣屋〕」より『胸奥に残る一戦』。

二上達也九段と飲む酒は実に旨い。酒が旨いとは、その時間が楽しいということでもある。

面白おかしい楽しさではない。もともと二上九段は寡黙の人であり、口角泡をとばして議論することを好まない。またそうする人間を好まない。

酒席でもその姿勢は変わらず、あくまでも静かに穏やかに、酒を飲むまさにその時間を楽しんでいるかのようである。二上九段は盃に酒を満たし、口に運ぶまで、ゆったりと時間をかける。能を連想してしまうほどの、この静かな動作を見るだけで、相伴する者にとって酒の味はさらに深まるのである。

1990年3月、現役引退を表明した時も、二上九段は同じように淡々としていた。

第48期B級1組順位戦を指し終え、棋士としての責務を全うしたあと、3月末日付で引退する旨の記者会見が将棋会館2階の研修室と通称される部屋で行われた。あまりにも唐突で驚いたことは確かだが、その潔さはまた、いかにも二上九段らしいという思いも持った。

58歳とはいえ、二上九段はB級1組を保っていた。前年には若手棋士に交じって、第30期王位戦のリーグ入りを果たしている。多少黒星が増えて来たのは事実だったとしても、踏み込み鋭い二上流は健在だった。

さらには、年長の大山康晴十五世名人がまだ現役であった。

しかし二上九段は現役に未練を残すことなく、きっぱりと引退した。私たちには二上流いまだ健在と映っても、実際に駒を手にする本人は、往年の将棋が指せなくなっていると気づいていたのかもしれない。前年、日本将棋連盟会長に就任。現役棋士と運営者の両立が年齢的に困難と判断したことも理由のひとつだったろう。3ヵ月前には弟子の羽生善治が第2期竜王戦で島朗竜王からタイトルを取り、棋界の頂点に立った。それを見届けた安心感もあったに違いない。

諸々の理由があるにもかかわらず、二上九段は多くを語ることなく現役を退いた。

しかし二上九段の棋士人生は、あまりにも語ることが多い。タイトル戦登場26回。A級在位連続24年。大山全盛時代、大山のライバルは升田幸三には違いなかったが、次代の一番手は紛れもなく二上九段だったのである。

◇ ◇ ◇

二上九段の棋士人生の白眉は1980年から1981年にかけての第37期、38期、39期の棋聖戦である。

「あれだけが唯一の自慢でね」

と二上本人も言う。

第37期で米長邦雄棋聖に挑戦し、初戦に敗れたものの、後を3連勝してタイトルを奪取する。なんと14年、29期ぶりの棋聖復位である。

しかし驚くのは早かった。翌38期、今度は中原誠名人の挑戦を受け、3-0で防衛。続く39期では加藤一二三十段の挑戦を、これまた3-0で退けてしまったのである。

中原、米長、加藤。<三強次代>を形成していた、まさにその3人を圧倒的な連勝で蹴散らした。しかも世の称賛を集めたのは、40代後半という年齢であった。

「一つでも負けたら、そこでおしまいという思いで戦った」

数年前、二上に当時の理由を回想してもらった時、勝利の理由をそう語っている。

棋聖位通算4期。次の防衛すれば永世棋聖として、いわゆる殿堂入りを果たす。

第40期で挑戦者の名乗りを上げたのは森雞二八段であった。

「森さんには悪いが、拍子抜けしたことは確かなんだ」

三強を連覇したあと、その緊張感を持続させてくれる相手はただ一人しかいなかった。

大山十五世名人である。

二上の棋士人生を一色にして言うなら、大山に挑戦し続けた半生であった。その大山を下し、永世棋聖を手にする。40代後半の酸いも甘いも噛み分けた中年男が夢を描いた。

夢は多くの場合かなうことがない。その年、大山は棋聖戦トーナメントの1回戦で真部一男七段にあっけなく敗れた。真部はそのまま決勝に進出し、その真部を下したのが森だったのである。

この時の五番勝負は第1局が全てであった。二上は必勝形を築いた。しかし三強を連覇した時の緊張感はすでになく、中盤から終盤にかけて信じられない疑問手が相次いだ。野球でいうなら、10対0から逆転したような将棋であった。結局二上は3連敗で棋聖を失い、タイトル戦の場から去った。

大山に雪辱する機会は永遠に失われた。いや、その後10年、二上は誰に語ることもなく、その機会を待っていただろう。強い意志というのではない。「出来うれば」というのが二上流である。1990年の引退は、自分の体力棋力を考え、それが不可能と断を下した結果であると私には思える。

◇ ◇ ◇

<思い出の戦場>というタイトルのこのページに二上九段が登場するなら、本人も「あれだけが唯一の自慢でね」と言う、三強連覇のうちの一局を採用すべきところであろう。少なくとも、私自身は秘かにそう考えていた。

しかし二上自身が指定した将棋は違った。

現役を離れた今、心の奥底で響き続けるのは、若さが横溢していた頃に大山と戦った将棋であった。

1966年度、第8期棋聖戦五番勝負第4局。

しかも二上九段は言う。

「陣屋が一番なつかしい対局場なんだ。私の将棋より、陣屋のことをいっぱい書いてよ」

普段から自己主張することが少ない二上九段である。昔の勝局を採り上げることに照れているようにも見受けられた。しかし二上九段が陣屋をことのほか好んでいるのも事実である。

「対局だけではない。奨励会の頃、記録係として来ている旅館だからね」

と二上九段は静かな口調で言う。

大山から初の棋聖位を奪取した第4局は、一段と思い出が深い陣屋での対局であった。先にも触れたが、1980年、米長棋聖からタイトルを奪取した時から14年前に遡る。

大山と二上の対戦は、1966年の棋聖戦を迎える時点で、すでに80局を超えている。二上が大山城に挑む一番手だったことは、この数字だけでもわかる。

ここで二上九段の経歴を簡単に触れておく。

二上は1932年1月2日、函館市に生まれた。ニシンの漁場を持つ網元の家の末っ子であった。体が小さいおとなしい子供だったという。兄姉ばかりでは、まず体力でかなわない。外に出ても喧嘩に勝つというような腕白少年ではなかった。そんな子供が唯一勝つことができるものを発見した。将棋である。パズルとしての詰将棋の面白さにも、早くから興味を持ったという。

生来の才能が開花するのは、それほど時を待たなかった。17歳でアマ名人戦の北海道代表となり、翌年には当時でも破格であった二段で奨励会入りしている。

奨励会をたった半年余で通過し、四段昇段以降もほぼ毎年昇段を重ねて、A級八段に昇り詰めたのは1956年。入門から八段まで6年は最短記録として、いまだに破られていない。

初めてタイトル戦に登場したのは、1959年度の第10期全日本将棋選手権決定戦七番勝負である。通称「九段戦」と呼ばれたこの棋戦で初めて大山に挑み、3勝3敗のあと最終局で逆転負けを喫している。

敗れはしたが、大山はいつでも倒せるという自信を持ったことは確かである。本誌の1960年1月号に掲載された「新春対談」(対談相手は加藤一二三八段。二上と加藤は当時の若手の双璧であった)で、司会者に大山の将棋をどう見ているかと聞かれ、

<二上 そうこわいという感じはしないんですけれどもね……。(中略)内容的に見まして、そういうこわさはないんです。ただあの人とやって感じるのは、非常にクタビレルんですね。(中略)ネバリがあるというか……。ですからこちらが棋譜の面では圧倒的に勝っているようでも、確実に読んでいないと、ひっくり返されますからね。>

大山一流の粘りの強さは認めながらも、恐れてはいないことが分かる。二上、28歳。加藤はまだ20歳である。

しかし若さの驕りがあったことも事実であろう。いつでも勝てるという思いは、逆に目をくもらせることがある。気負いも邪魔になる。

二上が大山から初タイトルを取るのは、その2年後の第12期王将戦まで待たなければならなかった。

「ピッチャーでいえば、肩の力が抜けたというところかな」

と二上は初タイトル奪取を回想する。

しかし二上の勝利は、まずはこの1回のみであった。大山という棋士の凄さは、戦いながら相手の強さを吸収してしまうところにある。第一人者としての長寿の秘密はここにある。かつては升田も、そして二上も、気づかぬうちに大山の犠牲者になりつつあった。

二上九段が書いた興味深い文章があるので引用したい。1980年に刊行された将棋マガジン別冊<中原・米長百番指し>の巻頭、二上が中原と米長の将棋を論評するイントロの一文である。

中原と米長の対戦が最高の組み合わせであると位置づけ、過去の歴史によく似た現象があるとして次のように続ける。

<例えば中国の歴史を繙げば、いかに南北の拮抗が激しかったかよく分かる。

北京の民族は、常に温順なる風土を求めて南下を図る。そして一時は成功する。

が、果たして真の成功であったかどうか、南下した彼らはやがて質実剛健の気質を失いとどのつまり南方風に染まってしまう。

いわば征服したつもりが、何と逆に同化吸収されていることに気付くのである。

このせまい将棋の世界にあっても、明らかに歴史の縮図が見られる。

木村・花田にいろどる、金子・神田そして土居・阪田の存在。

大山・升田における塚田・丸田、そして筆者などの在り方である。

(中略)

こう並べてみれば、それぞれの対抗者はいずれも、瞬間的に相手を制した場面はあっても、完全慴伏せしめることはできなかった。

そればかりか逆に相手に栄養を与え、むしろこやしにされてしまった感が強い。

SF風に言うなれば、エネルギー生命体にエネルギー攻撃を加えているようなものである。>

二上九段がこのように思案するのは、大山と戦い続けたあと、かなり後年ではある。

王将位奪取、そして本編の題材である棋聖位奪取の時点では、まだ大山の養分吸収の実態を露ほども知らない。また知らないのが当然である。二上には煌めく若さがあり、目の前には二上を誘う栄光への坂道がはっきり見えていたのである。

その栄光は大山を倒すことではなく、三強を倒すことで実現したのは、二上にとって皮肉だったと言えば言える。後年、永世棋聖を手にするチャンスを得た時、大山を倒して―と夢見たことを、だれもが納得するはずである。その夢が現実にならないと知り、森の挑戦の前に3連敗を喫したのも、十分に理解できるだろう。

◇ ◇ ◇

1966年はまさに大山時代の絶頂期である。名人、王将、十段、王位、棋聖の五冠王。当時まだタイトル戦ではなかった王座戦でも優勝している。

その一角の棋聖に挑む時、二上の大山へのタイトル挑戦は早くも12回目であった。大山は苦境に陥れば陥るほど、粘液質的な力を発揮した。過去11回、二上が勝ち取ったのは王将一つであった。

しかし今、二つ目のタイトルを手にする大きな機会が訪れた。

2勝1敗とリードし、第4局は7月23日、神奈川県秦野市・鶴巻温泉「陣屋」が舞台。先手の二上八段は居飛車の急戦策、大山は中飛車で、両者の最も得意とする戦型である。その中飛車を大山は△7二飛と玉の横に移し、二上玉の頭から攻めかかって中盤戦となった。

さて、陣屋である。過去、幾多の名勝負が繰り返して行われた、あまりにも有名な旅館だが、その名を全国に知らしめたのは、何といっても「陣屋事件」であろう。

(中略)

新宿から小田急の急行でたった1時間。東京からこれほど近い距離で、これほど自然に恵まれた閑静な場所があるのかと驚く。

敷地は1万余坪。鎌倉の重鎮、和田義盛公の別邸跡を三井財閥が入手し、接客施設としていたものを、戦後になって現経営者が買いとったということである。

「いざ鎌倉」の時代に始まり、三井時代、特に太平洋戦争時は軍部の作戦会議にも使用され、二・二六事件では甲府の連隊の宿泊所ともなった。その前の平和な時代には、関根十三世名人の対局が行われたこともあるという。

「戦いに縁がある所から、父が陣屋と名付けたのです」

と女将の紫藤邦子さんの説明である。

将棋囲碁を併せて、すでに200局近いタイトル戦が行われている。大山対二上の棋聖戦は、開業のあと、10年ほどたった頃である。

二上は大山の攻めをよく凌いだ。常とは逆の展開である。

大山は「今期の棋聖戦は全体が二上さんに辛抱してうまくやられましたよ」という談話を残している。

午後9時35分、129手で二上八段が勝ち、大山から棋聖位を奪取した。

「大山さん、あの時は体調が悪そうでね。糖尿だったそうだよ」

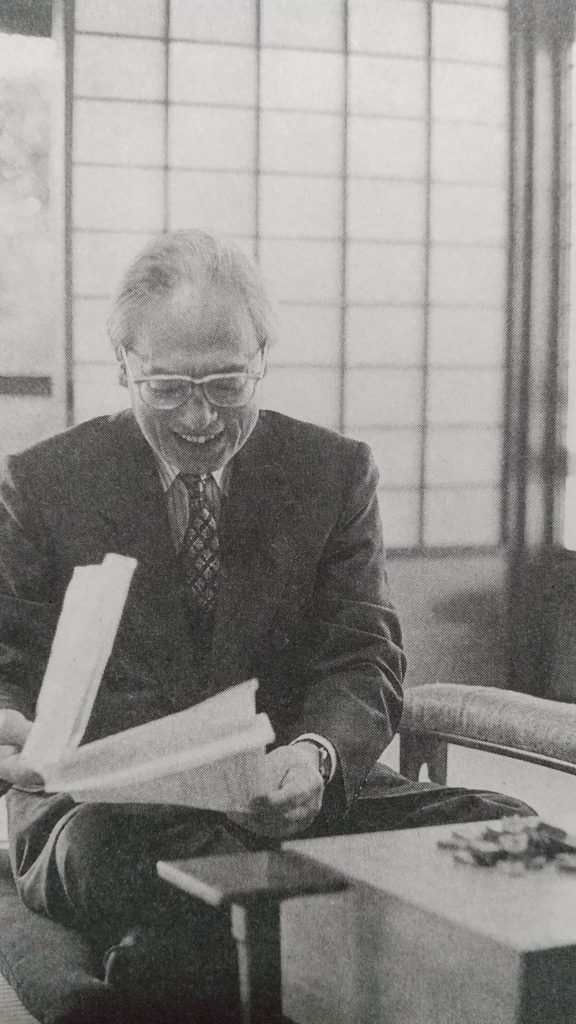

対局室の写真撮影時、二上九段は往時を懐かしんだ。「この旅館では、上座に座ったことがないんだ」とも言った。すべて挑戦する立場だったのである。

取材のあと、紫藤さんを交え、名物のお狩場焼で美味な酒を味わった。二上九段はいつもより量を過ごし、口数もいつもより多かった。若き日の戦いの場に座り、高揚したのであろう。

帰路についたのは午後8時頃だったろうか小田急沿線の代々木上原が二上九段の自宅の最寄り駅である。

「時間はいいの?」

二上九段は私を行きつけの寿司屋に誘った。家までの通り道にある店である。

「灯りが点いているとね、つい寄り道してしまうんだ」

と酒がほどよく回った二上九段が微笑した。厳しい公式戦を指さなくなった棋士の穏やかさがあった。それが二上九段の生まれながらの資質だとしても、現役時と退役後とでは何かが違うはずである。寿司屋での二上九段は、まずゆっくりと盃を口に運びながら、昔話を語り始めた。

「山田くん(故道美九段)が若い頃は一番のライバルだった」

「一番印象深い将棋……そうね、やはり最初の九段戦かな」

酒がことのほか旨い。夜は静かに更けていく。寒くはあったが、平穏な一日であった。

* * * * *

誰からも人格者と言われてきた二上九段の、温かさ、穏やかさ、懐の深さなどが、随所から強く伝わってくる。

* * * * *

「この時の五番勝負は第1局が全てであった。二上は必勝形を築いた。しかし三強を連覇した時の緊張感はすでになく、中盤から終盤にかけて信じられない疑問手が相次いだ。野球でいうなら、10対0から逆転したような将棋であった。結局二上は3連敗で棋聖を失い、タイトル戦の場から去った」

この第1局は、森雞二九段が森雞二九段らしさを存分に発揮して、大逆転をした一局だった。

* * * * *

「しかし二上の勝利は、まずはこの1回のみであった。大山という棋士の凄さは、戦いながら相手の強さを吸収してしまうところにある。第一人者としての長寿の秘密はここにある。かつては升田も、そして二上も、気づかぬうちに大山の犠牲者になりつつあった」

「北京の民族は、常に温順なる風土を求めて南下を図る。そして一時は成功する。が、果たして真の成功であったかどうか、南下した彼らはやがて質実剛健の気質を失いとどのつまり南方風に染まってしまう。いわば征服したつもりが、何と逆に同化吸収されていることに気付くのである」

「SF風に言うなれば、エネルギー生命体にエネルギー攻撃を加えているようなものである」

なんとも含蓄のある話だ。

大山康晴十五世名人がいかに恐ろしい強さを持っていたかがわかる。

直接的には結びつかないけれども、「角を矯めて牛を殺す」という言葉が頭の中に思い浮かんでくる。

* * * * *

「時間はいいの?」

酒好きの人にはたまらない殺し文句。

「酒がことのほか旨い。夜は静かに更けていく。寒くはあったが、平穏な一日であった」

酒場でも二上九段は、理想的な紳士だった。

* * * * *

いつも感じていることだが、二上九段は羽生善治九段の師匠として、最も適任だった棋士のように思える。