将棋マガジン1991年2月号、読売新聞の山田史生記者の「第3期竜王戦七番勝負終了 シリーズを振り返って」より。

七番勝負敗者の後ろ姿は常に淋しげで哀愁が漂うものである。十段戦以来、毎年幾多の後ろ姿を見て来た。大山、中原、加藤、米長、桐山、福崎、そして前期の島も、皆淋しげだった。しかし今回の羽生の後ろ姿はしゃんとして、むしろ傲然とさえしていた。まだ20歳、これから数え切れないぐらいタイトル戦に出てくるであろうことを、自他ともに認めている自信がそうさせるのであろう。一度ぐらいの負けは、めじゃない。むしろ自分の今後のためになる敗戦であったと、誇示するかのような後ろ姿であった。

しかし、前期、19歳の羽生善治が、島朗から激戦の末、竜王位を奪った時は、これは当分羽生の長期政権だろうと思ったものだが、その羽生が、こうも簡単に竜王を手放してしまうとは。

挑戦するより防衛する方が難しいとよく言われる。それは予選を勝ち上がってきた挑戦者は、当然一番好調で、最強であるからだが、それにしても羽生にとって相手が悪かったとしか言いようがない。実力者谷川浩司が”絶好調”を道づれに、全力で向かって来たのだから、どうしても押され気味になったのは、やむをえなかったろう。

ここでは、二人の天才が死力を尽くして戦った竜王戦全5局を、盤側から振り返りながら、その勝因、敗因を探ってみたい。

(中略)

第3局(11月8,9日)は石川県小松市粟津温泉にて。

(中略)

さすがの羽生も3連敗では七番勝負の行方も定まったと見るむきが多かった。

第4局(11月15,16日)は長野市の「長野ホテル犀北館」。タイトル戦はやり慣れたホテルだが、竜王戦は初めて。

角換わりで後手谷川の棒銀。羽生もストレート負けはつらい。守勢をとるが自陣に駒を打ちつけて、少しでも負けにくい陣形を作って粘りに粘る。これにゴウをにやしたか、谷川の読みに珍しくスキが生じた。王手飛車の筋を見落としており攻めに無理が生じ、羽生角捨ての妙手もあって、羽生初の1勝。

羽生の局後の言葉。「一つ勝ててほっとしました」は本人はもとより主催紙の一員としても同様の心境であった。

第5局(11月26,27日)は山形県天童市の「滝の湯ホテル」。ここは前期の第2局、島-羽生戦で持将棋になった対局場。衛星放送の関係者も含め、棋士が続々天童へつめかける。羽生の骨を拾ってやる、と言うのが先崎五段らだ。

さて羽生は四間飛車に振る。振り飛車は羽生、相当な勝率というが、ここはもう居直った感じ。かつて中原が大山に対して2-3と追いつめられた時、振り飛車を連続採用して初めて名人位を奪取した例があるが、それに倣ったか?

中盤から終盤にかけ羽生、飛車切りの強襲をかけ、これが決まったかと思われたが、谷川はきわどく勝ちがあるのを読み切っていた。ついに谷川、竜王位に就く!

谷川は「挑戦者として気分的に楽な立場だったのが幸いしました。気を緩めずに次のタイトルも狙いたい」。

羽生は「終盤で少しずつ読み負けていました。全局を通じ力一杯戦ったので結果は仕方ありません」。

(中略)

さて改めて谷川の勝因を考えてみよう。6月に谷川は名人位を失った。このショックを谷川は開き直りではね返した。昭和57年、中原が名人、王位と失い、いったん無冠になりながら、そのあと獅子奮迅の勝ちっぷりで十段、棋聖、NHK杯などを奪取したことが合ったが、この時の中原の開き直りとよく似ている気がする。力のある棋士が予想外の敗戦を重ねた末、こんなことではいかんと、腰を据えて将棋に集中、本気を出した、という感じであろうか。

また谷川自身が、前夜祭でのあいさつなどで述べていることだが「棋士はスポーツ選手と違い、第一線で戦える寿命が長いので、年上とか年下とかいっていてもしょうがない。勝負も目先の勝ち負けにこだわるより、30年ぐらいの幅で考えるべきではなかろうか。対戦成績も少しぐらいの勝ち越し、負け越しをうんぬんしても意味がない」という心の持ち方を意識的にするようにしており、これが見事に実行された。

王位戦では20歳の佐藤康光と、なりふりかまわぬねじりあいを展開、今回の竜王戦でも同じく20歳の羽生を、後輩という目で見ず、謙虚に挑戦するという心構えで臨んだのである。

もちろん谷川も大きな危機感を抱いていたことは事実だろう。羽生を筆頭に、佐藤康、森内、屋敷、森下ら、10代、20代前半の強豪棋士が続出、さらに郷田、丸山らも続く。まだ28歳の谷川がもう激しく追い上げられている将棋界の現実、今彼らにトップの座を奪われたら、抜き返すのはちょっと難しい。自分が踏ん張らなければ、という思いがいつになく強かったのではなかろうか。

夏ごろから一日おきの対局という過密スケジュールが続いたが、これも良い方に転化した。酒席その他、つきあいのいい谷川が、つきあう時間の全くない将棋づかりの毎日。他の事に目を向ける余地のないことがむしろ良かったのではないだろうか。実戦は少ないよりも多いほうがいいに決まっているのだ。

一方、羽生は―。昭和57年に奨励会入りしてから平成2年はじめまで、7年間将棋一筋に全速力で走り続けてきた。その結果、この2年間連続で全記録部門のトップを独占、最優秀棋士賞をとり、棋界最高位の竜王を獲得、順位戦もB級2組にまでこぎつけた。私生活でも苦労の末、高校を卒業することができた。

どんな人間であっても、一息入れ、ほっとするのは自然のなりゆきではなかろうか。これでなおほっとしなければ、もう人間ではない。

しかし緊張感が薄まっても勝てるほど甘くないのがプロの世界。負け数が増え、その結果として対局数も減った。

かたわら免状への署名、各地将棋大会のゲストや審判、テレビ出演、マスコミのインタビューや対談など各方面でひっぱりだこ。これまでと日常のリズムががらりと変わった。19か20の若者としては将棋の調子が多少はおかしくなるのも当然であったろう。

またタイトル保持者になってしまえば、どうしても受け身の姿勢になることは避けられず、そんなことも防衛戦に影響があったかもしれない。

以上の中で最も影響があったのはやはり対局不足ではなかったろうか。羽生はどんどん対局することによって調子をつかんでいくタイプのようであるから。

冒頭の記述に戻ることになるが、羽生にとっての強味は、彼自身、今回の敗北も含め、すべてが今後のための勉強、経験としてとらえていることだろう。何といってもまだ20歳、本来修行中の奨励会員であってもおかしくない年齢である。将来のためを思えば竜王防衛に失敗した方がむしろよかったような気さえする。やや不調のまま防衛してしまったのでは、将棋を甘く見てしまうことにもつながりかねない。自分でもそう思っているのではなかろうか。また近々タイトル戦に姿を見せることは確実だろうが、その時はもう一回り大きくなっているに違いない。

ともあれ、全局両者全力をふりしぼっての見事な対局だった。むだ口一つない若者同士の気持ちのよい勝負。しかし戦い終わっては、ヒザつきあわせ喜々としてゲームに興じる。新しい勝負師たちの姿として、印象深い七番勝負であった。

* * * * *

「七番勝負敗者の後ろ姿は常に淋しげで哀愁が漂うものである。十段戦以来、毎年幾多の後ろ姿を見て来た。大山、中原、加藤、米長、桐山、福崎、そして前期の島も、皆淋しげだった。しかし今回の羽生の後ろ姿はしゃんとして、むしろ傲然とさえしていた」

とは言っても、羽生善治前竜王(当時)も人の子、決して平気なわけではなかったはず。

* * * * *

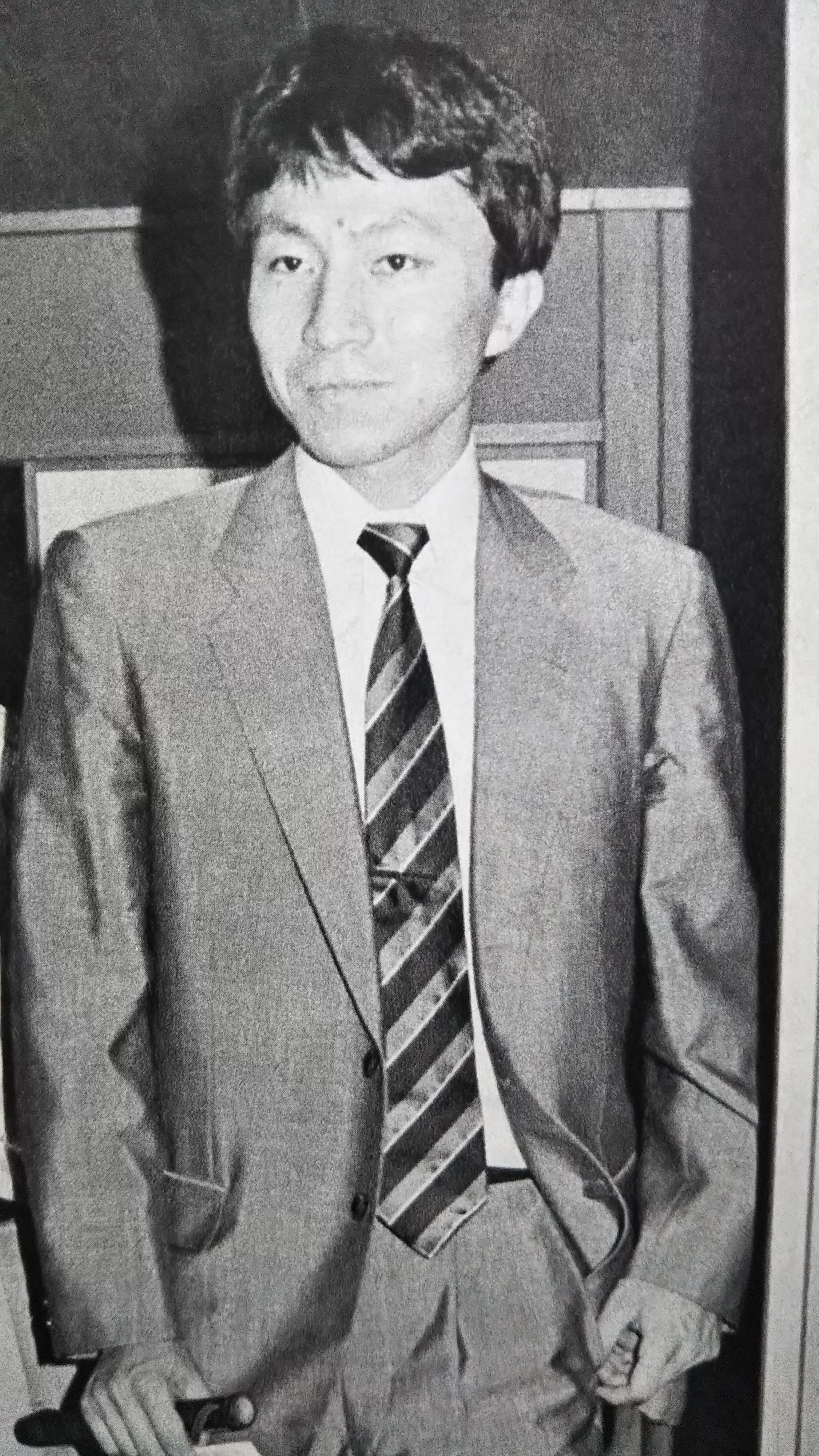

この時の対局終了後の写真。

小林健二八段(当時)と観戦記担当の武者野勝巳五段(当時)の間に、記録係の杉本昌隆三段(当時)の顔が見える。

* * * * *

「棋士が続々天童へつめかける。羽生の骨を拾ってやる、と言うのが先崎五段らだ」

対局終了後の短期的にも、そして歴史的にも、先崎学五段(当時)が敗れた羽生前竜王の骨を拾った形となっている。

→羽生善治前竜王(当時)「また一からの出直しだけれども今は楽しい夢を見ている最中に目が覚めてしまった様な気分」