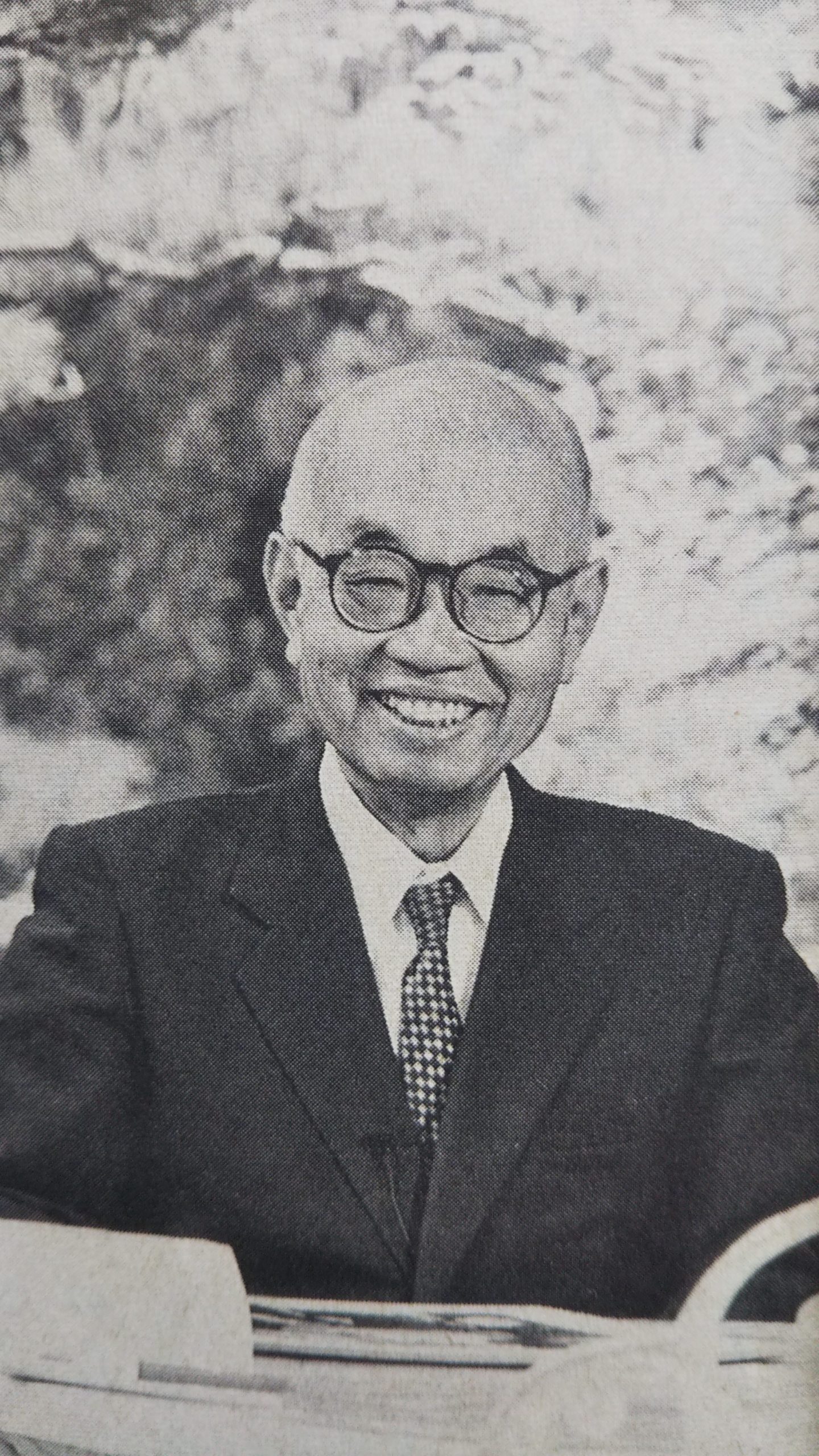

将棋世界1992年10月号、井口昭夫さんの「名人の譜・大山康晴 完結編」より。

大山康晴十五世名人が僅か20日の入院で死去した。数々の大記録と業績を残して、巨人は再びファンの前に現れることはない。

私は本誌に、昨年の6月号まで1年にわたって「名人の譜・大山康晴」を連載した。その後の1年余の、勝負と闘病の軌跡を哀悼をこめてつづりたい。

1991年度の大山の成績表を見て、改めて驚いた。この間、肝臓がんの手術で約1ヵ月入院している。それなのに19勝18敗、うち一つは入院中の不戦敗である。これはもう、超人的としか言いようがない。

連載の最後の部分に「今期もし、A級で優勝して、名人戦の挑戦者になれば、来年4月からの七番勝負は69歳の挑戦者という破天荒の記録が生まれる。それはないだろうが、この大名人には、いつも”ひょっとしたら”という雰囲気がただよっている」と書いた。

その時の本心は「それはないだろうが」に集約されている。正直言って、残留できるかどうか危ぶんだ。ところが、ひょっとが実現しかけたのだから分からないものだ。

第50期A級順位戦の初戦、大山は石田和雄八段(現九段)に敗れた。1991年6月6日である。3月は好調だったが、急に対局が減り、ツキが落ちなければいいがと、本人が心配していたのが現実のものとなった。つづく南芳一九段戦も失った。

8月16日、2敗同士の対塚田泰明八段戦に勝ち、情勢は一気に好転した。つづいて第4戦、内藤國雄九段にも勝って2勝2敗の指し分けとなった。上位の塚田、内藤がともに4連敗のうえ、下位の3人よりも有利な星に恵まれ、もう大丈夫と私が思った矢先、悲運が大山を襲った。

10月、肝臓に異常のあることが確実になったのである。

11月18日、A級第5戦、対有吉道夫九段戦の朝、大山はさりげなく「肝臓がんで入院手術を受ける」と、弟子に告げた。

観戦記を担当した私は、あえてこのことを書いた。前回の下行結腸がん手術のあと、大山は見事な復活をとげている。この人なら、世間にがんを隠す必要はないという信念からであった。

転移でなければいいと願った。前回の手術から7年半たっている。5年すぎれば転移でなく、新しい発病だと、私は自分に言い聞かせた。

だが、大山は事態を冷静に判断していた。1989年将棋連盟会長を退く直接のきっかけになったのは、体の変調だった。肝臓がんと言われたが、精密検査の結果、何でもないということになった。だが、あの時、実は―と大山は考える。もし、がんの徴候が出ていたのなら転移の可能性がある。

気丈な大山は、かなり覚悟しながらもひと筋の期待を持っていたのだろう。「知り合いが大腸がんから肝臓がんに転移し、そのあと1年で亡くなった。1年もてば大丈夫かもしれない」と、その頃、私に語った。

11月末に入院と決まった大山は、対有吉戦に敗れたあと、中2日おいてA級第6戦、小林健二八段と対戦した。これは小林が事情を承知して好意的に同意したものだろう。

四間飛車が得意の小林は、先手ながら振ってきた。大山は居飛車の5筋位取りで対抗した。最盛期の大山四間飛車に対して、相手がなかなか勝てなかった戦法を大山が駆使して快勝した。

この結果、大山は3勝3敗の指し分けとなり、ほぼ残留を確定して、25日東京築地の国立がんセンターに入院した。

12月5日に手術、肋骨一本と肝臓の約半分を切除した。8日後の13日に見舞った私に、大山はベッドから起き上がり、その頃、心痛の種だった名人戦問題を少し話し、病状について「回復が前回より5日遅い」と、洩らした。

名人戦問題とは、将棋連盟の二上達也会長、大内延介渉外担当理事を中心に、名人戦の主催を毎日新聞から朝日新聞に移す計画が進められ、それに反対する理事と真っ向から対立していたのである。

連盟の最高顧問だった大山は、1976年に朝日との契約が破綻したさい連盟副会長として名人戦の引き受けを毎日に依頼した義理を感じていた。また、何よりも、円満に行っている毎日との契約を破棄するのは不当であると、理事や有力棋士を説いていた。

入院中に事態があわただしくなり、大山はいても立ってもいられない思いだったろう。

12月23日、術後わずか18日で退院した大山は、医師の指示通り、朝1時間半の犬をつれての散歩と昼寝を実行して体力の回復につとめた。その甲斐あって、不死鳥大山は翌1992年1月20日、棋聖戦の2次予選、対勝浦修九段戦に登場した。

その朝、東京・千駄ヶ谷の将棋会館前は大勢の報道陣でごった返した。二度にわたるがんを克服して、大山がやってくる!これは大変なニュースだった。翌日のサンケイ新聞は「がんも”投了”」の大見出しで復活を伝えた。

この将棋は敗れはしたが、確かな手応えを感じた。その自信をひっさげて、大山は1月28日のA級第7戦、対高橋道雄九段戦に臨んだ。

手術前「肝臓をとったら、どうなるんかね」と、他人事のように言っていた大山は「肝臓をとると空白ができるせいか横になるとゴボゴボと他の内臓が入り込んでくるのが分かる」と、リアルに説明して私を驚かせた。

「立つときは、つい柱に手がいくよ。体が自然に用心してるんだね」とも。決して楽な闘病ではないのだ。

それなのに、大山は何と高橋、米長邦雄九段、谷川浩司竜王を連破し、6勝3敗で挑戦者決定同率決戦(プレーオフ)に名乗りをあげた。驚くべき底力、信じられない偉業であった。

「悪い部分を切り取ったと医者は言うが、そんなにうまくいくものだろうか。残った部分が合ったく綺麗とは思えない」と心配を洩らしていた。にもかかわらず、精神的に落ち込むことなく、将棋に打ちこめるとは、何という凄い勝負師だろう。

3月2日に一斉に行われたA級最終日、対谷川戦は向かい飛車で谷川の穴グマを破った。終盤は往年の最盛期を見るような受けつぶしで圧勝した。

私は高橋九段-塚田八段戦を担当し、午後11時34分終局後、感想戦を取材していた。この直後、廊下を毎日新聞の加古明光記者が「大山が勝った」と叫びながら駆け抜けた。2敗でトップだった高橋が敗れ、つづいて谷川が大山に屈した結果、実に南九段をふくむ四者プレーオフが実現したのである。

サンデー毎日に寄稿した作家大泉実成さんのルポは

「大山勝ちが伝えられると、大盤解説室のファンたちは騒然となった。大きな拍手が湧き起こり、ハンカチを目に当てる者もいた。大山は生きてきた時代を彼らもまた、生き抜いてきたのだろう」

と伝えた。

のちに谷川は追悼談話で「この一局はまさに大山将棋の神髄を見た思いです。対局中も観戦記者に自分のがんの手術のことを人ごとのように話す姿に、すべてを超越したすごさを感じました。今になって思うと、置き土産をいただいたとの思いです」と最後の対局の模様を新聞に発表した。

プレーオフ第1戦は、1週間後の3月9日に行われた。

この間、大山は悩んだ。挑戦者になったとして、果たして七番勝負の長丁場に体が耐えられるだろうか、迷惑をかけることにならないだろうか。

大山のツノ銀中飛車、先手番高橋の居飛車穴グマで戦いは始まった。

途中、大山に必勝の局面が生じた。その頃まだ大山の脳裏には健康上の不安がうず巻いていた。それが、局面の好転のせいかどうか分からないが、勝負師の最後を賭けるつもりで「よし、やってやろう」の決意に変わった。

皮肉なことに、その決意の瞬間、大山は勝機を逸した。△8八歩は一気につぶせると見た指しすぎで。じっと△2一飛と回っていれば次の成り込みを見て必勝であった。このあともまだ優勢だったが、形勢楽観の悪手が出て逆転負けを喫した。

敗れはしたものの、プレーオフに残った大山の底力に人は驚いた。なかでも、肝臓がんの手術にあたった主治医の山崎晋医師は、私の電話取材に対して「精神力以外の何ものでもないですね。普通、手術後は2、3ヵ月自宅療養してから復職するものです。それが、1ヵ月ちょっとで、しかも厳しい勝負の世界へ復帰されたのですから。医者としては嬉しいかぎりです」と答えている。

3月25日、竜王戦1組で森下卓七段に敗れて1991年度の全対局を終わった。先に書いたように年度間19勝18敗(うち不戦敗1)、復帰後の対勝浦戦からは5勝4敗であった。

「切りとった部分に新しい肝臓ができつつあるのが分かる。けれど、ふえたと言っても機能が回復しない」

そのことは、疲労と食欲不振という形で、徐々に大山を襲い始めていた。医師はひたすら静養をすすめている。散歩と昼寝、これが大山にとって長生きの秘訣だったが、何もしないで生きることは、彼にとって死にもまさる苦痛であったと思われる。

桜の4月、1992年度の将棋界が新しい息吹を告げた。2日に大山は天王戦で中原名人、5月13日竜王戦1組で対福崎王座戦、どちらも敗れた。

「こんな対局が少なくては、3月の好調を持続できるだろうか」と悩む。もちろん、いずれ始まるA級順位戦への思いである。

そうこうしているうちに、肝機能の低下による疲労と食欲減退が進んでいった。A級第1戦を迎えたのは、そんな悪条件の中だった。

6月11日、降ったり止んだり、晴れたり、梅雨の季節らしく不順な一日だった。その時の私の観戦記の一部を紹介する。

病後の大山は、一時の回復がうそのように落ち込んでいた。肝臓の回復がままならないことが数値に表れているという。

「それが分かっていれば、1年休場したのに」と悔やんでいた。

毎日注射を打ち、散歩もやめた。食欲がなくなった。「1日、30分か1時間、昼寝をすれば調子はいいんだが」とも、対局前に語った。

さて、その将棋、後手大山の四間飛車、田中の居飛車穴グマと両者得意の戦型だったが、全く大山の手がのびなかった。穴グマくずしの急所といわれる△8五歩△9五歩も指さず、一方的な田中の勝利に終わった。

再び最終回の観戦記から。

終局は午後10時8分、検討にほぼ1時間を費やして、珍しく電車のある時間に席を立った。

「肝臓のあたりが硬くなった。触ってごらん」と大山。

ワイシャツの上からそっと触れると肋骨のやや下方、斜めに硬いものが手にあたった。

「前はこうではなかったのですか」

「そう、軟らかかった」

事態は深刻のようである。

* * *

私は正直なところ、大山はもう将棋を指せないだろうとその夜、思った。

それから僅か3日後の6月14日、香川県高松市でJT将棋日本シリーズの1回戦第1局が行われた。大山の相手はA級の小林健二八段である。

後手小林の三間飛車に大山は居飛車で対抗、▲6八銀から左銀を繰り出し、押さえ込みに出た。小林は機敏な動きで角金をさばき、優位を築いた。ところが中盤、大山流の渋い受けが随所に見られ、ついに逆転勝利。147手の熱戦に終止符を打った。

東京から高松への旅行も大変だろうと思われたのに、若いA級小林を相手に早指しとはいえ、じっくり受けて勝った。私は不明を恥じたが、この勝利が大山最後の白星となった。

6月21日、名人戦第7局が行われた日光グランドホテルの前夜祭に特別立会人として出席、翌日には大盤解説とインタビューでNHK衛星生放送に元気な姿を見せた。同25日、棋聖戦で中村修七段に敗れ、翌26日、検査結果を聞きに国立がんセンターをたずねた。

その数日前、大山は私に「検査結果によっては、いずれかの病院に入院する必要があると言われている。その”いずれかの”という意味がよく分からない。がんセンターか、あるいは療養所的なところなのかな」と語っている。

1年前から大山を囲んでの麻雀好きの将棋担当記者が”扇寿会”をつくり、月1回、新宿で公式戦を行っていた。その締めくくりの大会と表彰式を一泊旅行で行うことにし、27日から山梨県石和温泉に出かけることに決まっていた。とことが、26日の検査結果によっては、名人の参加が危ぶまれる事態になった。

「数値がよくなっている。入院の必要はないとのことだった」と、大山から幹事に電話があり、私たちはホッと安心した。

27日朝、私はマイカーで荻窪の名人宅へ寄り、石和のホテル平安へ安全運転で同行した。

楽しく麻雀を打ち、会食をして再び麻雀になった。大山は午後11時頃、自室へ戻った。剛の者達が朝方まで打っていると、5時頃、大山がやってきて参加したと言う。2日間にわたって大山はかなりの回数を打ったが、不思議なことに、すべて3位であった。

朝食後、車2台で一行8人は昇仙峡、荒川ダムに足をのばし、昼食をとった。お疲れの様子ではあったが「疲れた」とは一度も言わなかった。昼食は小魚一匹を食べただけだった。今にして思えば、こちらの元気にまかせて、大きな負担をかけたのではないかと悔やまれる。

しかし、その一方で、楽しい会だったと思ってくださったのではないかと慰めている。夕食の席で、こんな会をまた持ちたいと私が言うと「これくらいのことなら毎晩でもご馳走しますよ」と早速、10月に伊豆で会を持つことが決まったのである。

翌29日、大山は棋聖戦第2局の対局場、宮城県秋保温泉「ホテル瑞鳳」に出かけた。前夜祭の席上、棋聖戦創設30年、60期を祝って大山康晴、中原誠、米長邦雄の永世棋聖に感謝状と池田満寿夫作のブロンズ像が贈呈された。対局の日、午後には講演会が開かれ、大山は棋聖戦の思い出や、大病を気力で克服した闘志を語った。

心配は杞憂だったのか。いや、まさかと思われたが、事態は1週間後、急変した。国立がんセンターの検査結果で即刻入院を言い渡され、7月7日、東京・元赤坂の前田外科に入院したのである。

7月13日夕、大山は前田外科から千葉県柏市の国立がんセンター東病院に転院した。最上階8階の個室839号室だった。

この病院は7月1日オープンしたばかりで、旧米軍通信基地跡の広大な敷地に瀟洒な姿を見せていた。近くには柏の葉公園、中学、高校、研究施設などがゆったり並び、申し分のない環境であった。日本最高の医療設備とコンピュータを駆使した受付業務などで注目を集めていた病院である。

転院の翌日、14日午後2時半頃、私は家内とお見舞いにうかがった。

名人はベッドに腰かけて元気なく前方を見つめていた。「いかがですか」と声をかけると、しばらくして「今度が一番きついわ」と、おっしゃった。素人目にも明らかな黄疸症状が出てきた。

会話はそれきりだった。名人はチラと家内に会釈したきり、もの言うのも億劫のようであった。

用足をして戻ってくると、白いシーツを頭からかぶって伏せていた。一瞬ドキッとした。昌子夫人としばらく話をし、レントゲン装置が運び込まれたのをしおに辞去した。これが生前、私がお会いした最後になった。

「今度が一番きついわ」の一言は、胸にこたえるものがあった。大山は最初の手術のときも、二度目のときも、決して弱音をはかなかった。苦しいだろうことは察していても、第三者にはなかなか自分の痛みとしては感じることができない。

「やはり、きつかったのだ」。耐え抜いてきた、その苦しみがやっと分かった気がした。

7月16日、出資地の渡辺行雄倉敷市長、牧内節男スポーツニッポン東京本社社長、斎藤明毎日新聞常務取締役主筆・編集局長、昌子夫人、実弟の大山勇オーヤマ・データ社長らが都内に集まって協議した。

それは大山からの依頼にこたえて、引退すべきかどうかを、後援者の立場で進言するためであった。病院からこれらの人に依頼状を出し、進退を後援者の判断にゆだねたのである。

引退か生涯現役をつらぬくか、意見は二つに分かれたが、最終的に「引退すべきでない」との結論に達した。かりに復帰が無理としても「現役」であることが闘病の励みになることを期待しての結論であった。

それを代表者が伝えたのに対して、大山は不満を洩らしたそうだ。

引退するな、とはこのままズルズル不戦敗を重ねよということか。将棋連盟と話をして休場扱いにするようなことはできないのか。升田さんは何度も休場したではないか。

升田幸三九段(実力制第四代名人)は32期、33期と連続休場、そして36期、37期と連続休場してA級のまま引退した。

それに比べて、大山がズルズルと不戦敗を重ねると、1期で陥落してしまうのだ。規定が変わったと言ってしまえばそれまでだが、納得のいかないことであった。

初めから休場して1年後に再起をはかる手を、新年度開始当初、大山は小康を得ていたため見逃してしまった。新年度の対局がスタートしてしまえば、休場になったとしても既定の対局は不戦敗になる。A級はすべての対戦相手が決まっているため、全戦不戦敗になってしまう。大山は病床で目の前の落とし穴を見た気がしたのではないか。

大山の死という事態を抜きにして考えれば、さっさと休場届を出していれば来期に再起を期すことも出来たのを、なまじ休場を潔しとせず対局に踏み込んだばかりに、陥落即引退の危機に自らをさらしたのである。

つけ加えると、将棋連盟は大山死去のあと、すでに対局の決定している分については相手方は不戦勝、大山は不戦敗でなくノーカウント、つまり対局が予定されていなかったことと認めることにした。

引退せず現役で頑張ってほしい、という答申が出た直後の7月18日から大山は半ば昏睡状態に陥った。

19日に見舞った年来の友人、銀波荘大浦武生社長は「足をもんでさしあげ、頑張ってくださいよ、と声をかけると、うんうんとうなずかれた」と話している。

22日に二度目のお見舞いにうかがったとき、もう名人にお目にかかることはできなかった。8階のロビーで夫人としばらくお話をした。

この日、浅草寺で平癒祈願のお札をもらって駆けつけた棋士がいた。また、林葉直子女流五段は対局のあった岡山で、元気のいい、ひまわりの花を買い求め、故郷の香りを届けたそうである。

棋士や友人、ファンの温かい気持が次々に寄せられた。

「18日からメッキリ弱った。それでも日によって調子の好悪があり、麻雀の夢は見るが、将棋の夢は見ない、と言ったこともありますよ」と夫人は語っていたが、そっとしておいて欲しいとつけ加えた。

A級をつづけて来期カムバックしたいという希望を打ち砕かれて、大山は病気に打ち勝ってきた心の張りを失ってしまったのか。

7月25日、お見舞いにうかがって、夫人と雑談した。明るく振る舞っておられたが、覚悟はしておられたようだ。

翌26日午後10時45分、大名人はこの世を去った。バルセロナ・オリンピック開幕の日、そして参議院選挙の夜であった。

最後の模様を夫人は「25日からずっと眠ったままでした。最期は安らかでした。疲れ切っていたんでしょ。我慢強い人だったから」と語っている。

前述の大浦さんは、この日の未明、夢を見たそうだ。「名人を見舞ってましてね。もう駄目だとおっしゃるので、頑張ってくださいよと何度も申し上げたら、そうか、それなら頑張ろうと言ってトイレに消えたんです。夢枕に立たれたのでしょう」

毎日新聞の加古記者によると、彼が17日に見舞ったとき「夏を越せるかどうか、1年命がもったらもうけもの」とつぶやいたそうだ。

死を覚悟していたのか、名人は3月頃からしきりに友人に電話をしている。

「何か頼まれたままになっていないか」

「色紙はちゃんと届いたろうか」

自分がどうかなったとき、迷惑をかけないように、細かい心配りをしていた。そのことを私は何人もの人から聞いた。

葬儀は7月29日、東京杉並区の築地本願寺和田廟所で行われ、1,300人の会葬者が大名人に別れを惜しんだ。

式の始まる前、実弟勇さんは「あれでよかったと思います。生涯現役をつらぬいて―」と偉大だった兄をしのんでいた。引退せず、生涯現役を主張した一人は勇さんだったと私は聞いていた。

私はその日の朝方、夢を見た。ある対局の前日、会場の廊下で元気な頃の名人と話をしている。ところが、変なことにその会場は労働組合の大会があるということで騒がしかった。私は驚いて確かめに行った。大会は別の場所でやるので、すぐ静かになるということだった。戻って、そのことを報告すると、名人は「それならいいが」と言って消えた。個人的にもお世話になり、仕事以外のおつき合いもあったが、私の心の中の大山は、常に十五世名人であり、厳しい指導者であった。大浦さんとの夢の違いを、しみじみ感じてしまった。

原稿が締めくくりへきたとき、片づけものをしていた妻が、一枚の色紙を見つけて持ってきた。

行く先は

花があるある

春の山

為井口昭夫氏

十五世名人 大山康晴とあった。

敬愛する大山名人が、花の山を歩いて行かれるよう心から祈りたい。

* * * * *

井口昭夫さん渾身の追悼文。

この8,000字を超える文章を打っている間に、「巨星墜つ」という言葉は大山康晴十五世名人が亡くなる時のために作られたのではないかと思えてきたほどだった。

それとともに、淋しい気持ちが襲ってくる。

井口さんは毎日新聞の将棋担当記者であったことから、ことのほか大山十五世名人とは付き合いが深かった。

* * * * *

「3月2日に一斉に行われたA級最終日、対谷川戦は向かい飛車で谷川の穴グマを破った。終盤は往年の最盛期を見るような受けつぶしで圧勝した」

この一局は、終盤の大山流▲6七金が非常に有名。

* * * * *

「林葉直子女流五段は対局のあった岡山で、元気のいい、ひまわりの花を買い求め、故郷の香りを届けたそうである」

林葉直子女流五段(当時)の追悼文が泣かせる。

→「林葉さん、あんたが心配だから、もう一度、握手してあげようと思ったの。早く元気出して、しっかりしなさいよ」

* * * * *

大山十五世名人が亡くなったのは、羽生善治棋王(当時)が、これから二冠、三冠と取り始める少し前、郷田真隆王位誕生の1ヵ月半前。

時代が羽生世代に大きく舵を切り始める直前のことだった。

* * * * *

井口さんは、1987年に将棋ペンクラブを創設した河口俊彦六段(当時)と東公平さんが会長と副会長の辞意を表明した1993年、放ってはおけないということで後を引き継ぎ、事務局を担当するとともに代表幹事の一人となって、将棋ペンクラブを立て直している。

まさしく、将棋ペンクラブの中興の祖の一人。