将棋世界2005年10月号、高橋呉郎さんの「感想戦後の感想 藤井猛九段」より。

首を差し出したまま、相手が斬ってくれないときの心境は、どんなものか。平成14年3月、A級順位戦最終局のテレビ中継を観ながら、そんなことを考えさせられた。

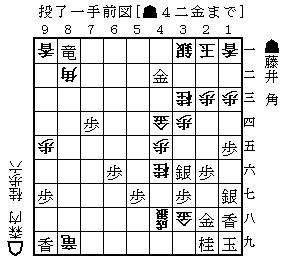

図は藤井猛九段-森内俊之八段(当時)戦の投了1手前、藤井が▲4二金と角を取った局面。私はアマチュア初段程度の棋力しかないけれど、つぎに△2九金以下、簡単に詰むことくらいはわかる。

森内は、すぐには指さなかった。この場面は、いまでもはっきりおぼえている。

森内は所作もゆったりと、湯呑みを口に運んだ。もともと、なにごとにもあわてそうもないタイプだが、時が時だけに、まだるっこいほどの落ちつきを感じさせた。

藤井はそれがクセの、やや首をひねり、左上方を見上げる仕草を見せたが、所在なげに盤上を見つめていた。森内が1手指せば、投了するつもりでいるのに、その1手を指してくれない。藤井の胸中を推し量って、私は「つらい商売だな」と思ったりもした。

やがて△2九金が指されて、藤井は投了した。棋譜には「1分」と記されているが、この「1分」が並の1分でないことは、テレビ桟敷の私にも体験できた。

さかのぼって、図の3手前、森内は△4八銀成に4分を費やしている。もはや寄せを読み切るというような局面ではなかった。藤井は、いちどは▲2八金と受けてから、△8九飛成に▲4二金で、首を差し出した。当然、スパッと斬ってくれると思って……。

意識の中で流れる時間と時計が刻む時間が、まったくべつものであることは、西欧先哲の論考をもち出すまでもない。日本にも、むかしから「一日千秋」という成句がある。

当の藤井は意外にあっさりと「あのときは、べつになにも感じませんでした」といっている。ただし、それには伏線があった。

森内は、この最終局に勝てば、すんなり6年ぶりの名人戦挑戦が決まる。負ければ、佐藤康光王将(当時)とのプレーオフにもつれこむ可能性を残していた。

藤井のほうは、前年の4月にA級に昇級したが、新年度にはいって調子を落とした。秋には、3期保持した竜王位を羽生善治四冠(当時)に奪われた。順位戦は第7局を終わって3勝4敗。先崎学八段との2月の第8局が、ともに勝てば残留という大一番になった。

藤井にすれば、最終局の相手は森内だから、ここで決めたい。先崎も、最終局の相手は羽生だから、思いは同じだったにちがいない。直接対決は、170手の乱戦を藤井が制した。最終局は、ほっとした気分が尾を引いた……。

「もちろん、勝ちたかったですよ。相手は挑戦者の最有力候補ですから、勝てば、カッコいいし、順位戦の成績も5勝4敗の勝ち越しになりますしね。でも、残留が決まって、自分の中で、ややシラけていたのかもしれませんね。だから、あの場面でも、つらい感じがしなかったんじゃないですかね」

むしろ、「一日千秋」の時間が流れていたのは、6年ぶりの挑戦権を目前にした森内のほうだった。あの場面で、森内は意識の中に流れる時間に没入していた。つづけて、藤井は、こんな感想ももらしている。

「あとでビデオを見たんですが、あの『1分』は、けっこう長かったですね。森内さんがお茶を飲むと、アナウンサーの方が『至福の一服でしょうね』なんて、囃し立てるんですよ。あれを降級の一局でやられたら、たまったもんじゃないですね」

(以下略)

* * * * *

直接本人に聞いてみなければわからないことがある。

まわりで推測していることと本人の思いがかなり違っていることだってある。

この記事は、まさにその典型例。

* * * * *

その日の対局の模様→A級順位戦最終局マル秘レポート(2001年度:藤井猛九段-森内俊之八段戦)