将棋マガジン1995年3月号、井口昭夫さんの第44期王将戦七番勝負第1局〔羽生善治六冠-谷川浩司王将〕観戦記「燃える両者、気合の激突」より。

時代の流れが早くなった。谷川浩司が21歳で名人になった時、もう二度とこんな天才は現れないだろうと思ったが、あれから10年と少しで、もう追われる立場になっている。追う者の名は羽生善治。

七冠のうち六冠を羽生が占めて、残る唯一の王将を谷川が守れるかどうか、長い王将戦の歴史の中でも特筆される第44期の第1局が、ここ湖東、彦根プリンスホテルで開幕した。

暮れのプレーオフに始まって、マスコミの羽生フィーバー(熱狂)は日ましにつのるばかり。とくにNHKテレビは1月に入って立て続けに羽生インタビューを放送した。筆者は関東だから、関西のマスコミが谷川王将をどう起用しているかは知らないが、世の中あげて羽生全冠制覇を期待しているような錯覚に陥る。

話は前後するが、2日目大盤解説会場で小林健二八段が、どちらを応援するか挙手を求めたところ、僅かだが谷川派が多かった。なるほどここは関西だという思いを強くしたが、谷川王将は関西に残された希望の象徴なのである。

これまで谷川は羽生に大きく負け越しているとは言え、雪辱の好機に燃えていることだろう。羽生が小学生名人戦で優勝したときの写真が最近雑誌にのっていた。可愛い少年の後ろに谷川八段が立っている。恐らく谷川は、自分が若い頃、さんざん先輩を負かしたことは忘れて、この小しゃくな若者をギューと言わせてやろうと思っているに違いない。

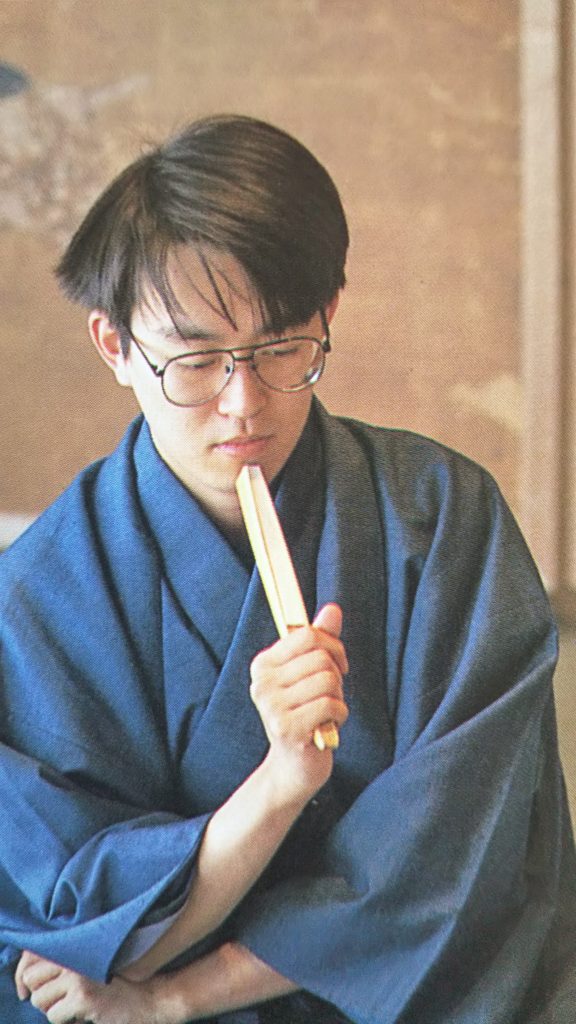

誤解を招くといけないが、羽生はさわやかな好青年であるし、かつて(今も)谷川がそうしたように将棋界のために働いている。しかし、谷川が羽生の年齢の頃とは、どうしてもイメージが合わないのだ。谷川は常に対局態度も控え目で、とくに先輩に対しては「教えていただく」気持ちにあふれていた。羽生はどちらかというと、闘志をチラチラのぞかせる。対局中も斜に構えたり、例のハブニラミで相手をにらみつける(ように見える)。多分、対局相手は相当な神経がない限り乱れるのではないだろうか。

羽生六冠王をのせた”ひかり号”は関ヶ原をすぎて米原に停車、車でホテルに入った。谷川王将は少し遅れて新神戸から到着した。

王将戦七番勝負では初の対決である。最初の出会いに少なからず興味があって対局室の検分のさい、二人から目を離さなかった。事実として言えることは対局室を出るまで顔を合わさなかった。お互いに相手を見ることはついになかったのである。こういう例は名前は思い出せないが皆無ではない。気合いがぶつかり合った。主催紙スポニチの記者は例年のように二人に握手をさせようとしたが断られたそうである。燃えている、こわいような空気である。

(中略)

広い対局室の床に、見なれた「堅田落雁比良雪」で始まる近江八景をよんだ漢詩の書、背後に今年初めて彦根屏風が置かれた。琴棋書画を描いた由緒あるもの。カメラマン20人、報道関係者30人を合わせて約50人が対局開始を待った。いつもと違ってスポーツ紙、雑誌、出版社の記者が多い。

(以下略)

* * * * *

将棋世界1995年3月号、谷川浩司王将(当時)の第44期王将戦七番勝負第1局自戦記「幸先良い勝利」より。

12月28日、阪急将棋まつりの後、神吉五段と久しぶりに三宮で飲んだ。

4軒ほどはしごをして、ほろ酔い気分で帰ってきたのが3時頃。だが、炬燵の上に置かれた一枚のFAXを見て、その酔いも吹っ飛んだ。

ある程度予想をしていたとは言え、現実に羽生名人勝ちの棋譜を見ると、改めてその勝負強さに驚いてしまう。

年が明けて―

最初の頃は、実家への挨拶や年賀状の返事書きで忙しかったが、9日にNHK杯の解説で東京へ行ったり、暮れに購入したパソコンで棋譜を調べたりして、まずまずのコンディションで第1局を迎える事ができた。

いよいよ勝負の時である。

(中略)

彦根プリンスホテルの、かなり広い対局場が報道陣で一杯になった。

目的はもちろん一つ。ただ、どんなに苦しい状況でも物事をプラスに考えるのが大事、と思っているのであまり気にならなかった。

先番、羽生名人の作戦はヒネリ飛車。私との対戦でヒネリ飛車を採用するのは実に2年ぶりである。

(中略)

幸先の良い1勝。最近羽生名人には6連敗もしていたので、まずはホッと一息である。

そして、彦根プリンスホテルでの対局は3戦全勝。公開対局は4戦全勝、というジンクスは今回も生きていた。

とにかく、一局一局を大事に戦ってゆきたい、と思っている。

―1月16日、大地震の前日に記す。

* * * * *

「時代の流れが早くなった。谷川浩司が21歳で名人になった時、もう二度とこんな天才は現れないだろうと思ったが、あれから10年と少しで、もう追われる立場になっている。追う者の名は羽生善治」

もう二度とこんな天才は現れないだろう、という言葉は数十年単位で使われる言葉だと思うが、その度ごとにハードルが上がっていくという宿命を持っている。

* * * * *

「七冠のうち六冠を羽生が占めて、残る唯一の王将を谷川が守れるかどうか、長い王将戦の歴史の中でも特筆される第44期の第1局が、ここ湖東、彦根プリンスホテルで開幕した」

長い歴史の中でも特筆されることが、この翌年も起きることになるのだから、凄い。

* * * * *

「暮れのプレーオフに始まって、マスコミの羽生フィーバー(熱狂)は日ましにつのるばかり」

例えば、スポニチでの第1局1日目の記事の見出しは、「羽生まずひとヒネリ飛車だ」だったという。(近代将棋1995年3月号、田辺忠幸さんの「将棋界 高みの見物」より)

* * * * *

「恐らく谷川は、自分が若い頃、さんざん先輩を負かしたことは忘れて、この小しゃくな若者をギューと言わせてやろうと思っているに違いない」

この時は、自分の目の前で七冠を達成させるわけにはいかない、という思いも強かったことだろう。

* * * * *

「羽生はどちらかというと、闘志をチラチラのぞかせる。対局中も斜に構えたり、例のハブニラミで相手をにらみつける(ように見える)。多分、対局相手は相当な神経がない限り乱れるのではないだろうか」

対局中に現れる仕草や表情の変化やボヤキは、無意識のうちに行われていることが多い。

羽生ニラミなども、闘志というよりは、対局に集中している中で現れる無意識の動作だった場合が多かったのだと思う。

* * * * *

「対局室を出るまで顔を合わさなかった。お互いに相手を見ることはついになかったのである。こういう例は名前は思い出せないが皆無ではない。気合いがぶつかり合った。主催紙スポニチの記者は例年のように二人に握手をさせようとしたが断られたそうである。燃えている、こわいような空気である」

自分の目の前で七冠を達成させるわけにはいかないという谷川王将と、七冠に向かっている羽生六冠。

闘志を燃やし合っていたとしても、お互いに気を遣い合っていたとしても、どちらにしても同じようになると思うし、その2つが重なっていた可能性も高いので、やはりそのようになることは必至だったのだと考えられる。

* * * * *

「4軒ほどはしごをして、ほろ酔い気分で帰ってきたのが3時頃。だが、炬燵の上に置かれた一枚のFAXを見て、その酔いも吹っ飛んだ」

誰が王将戦の挑戦者になっていたとしても、ほろ酔い気分から現実に引き戻されていただろうが、羽生六冠が挑戦者ということになると話は特別になる。

「七冠」ということがどうしてもからんでくる。

* * * * *

「彦根プリンスホテルの、かなり広い対局場が報道陣で一杯になった。目的はもちろん一つ。ただ、どんなに苦しい状況でも物事をプラスに考えるのが大事、と思っているのであまり気にならなかった」

自分の背中側に報道陣が集中する図式。相手の背中側に報道陣が集中するのを何度も経験している谷川王将だからこそ、この辺の機微が身についている。

* * * * *

「1月16日、大地震の前日に記す」

この王将戦第1局が行われたのが1月12、13日。

1月17日に、阪神淡路大震災が発生してしまう……