近代将棋1995年8月号、青野照市九段の「実戦青野塾 修行の違い」より。

『地方の時代』などと言われる。しかし実際に地方の出身者が、中央で一流になれるかどうかにおいては、年々きびしくなっていくように思う。将棋の道を志す少年も、この例に漏れない。

私が奨励会に入会した、昭和40年代の前半頃は、むしろ地方出身者の方が多かった。宮田利男七段は秋田、桐谷広人六段は広島、武市三郎五段は徳島、そして弟弟子の鈴木輝彦七段は静岡など、私と前後して入会した少年達は、全国各地からやってきた。

当時は、地方出身で東京(大阪)に特別知人や親戚がいなくても、生活させてもらえる場所があった。それが私などがいた将棋会館での塾生制度や、師匠の家に寝泊まりする内弟子である。

塾生や内弟子は、確かに楽ではなかった。塾生は、将棋会館の中に寝泊まりできるかわりに、朝は掃除から始まり深夜のマージャンの世話まで、一日中雑用で使われ通しであった。そのため同じ塾生だった桐谷六段は胃腸炎を起こし、1年足らずで塾生をやめていったほどである。

また内弟子は、細々とした下働きがある上に、人の家に世話になっているという心理的重荷もあったと言われている。たいてい師匠にも子供さんがいるのだが、同じ年頃でも必ず内弟子の方が立場が弱いという負担も生じてくる。内弟子をやって、やはり神経性のものだと思うが、円形脱毛症になった人の例もある。

しかしそれらのハンディがあっても、昔は地方出身者の方が多く四段に昇段した。東京や大阪の近郊に家があり、自宅から奨励会に通っている少年に負けてたまるか、という感情が皆にあったからだと思う。

ところが昭和50年代に入ると、完全に事情が違ってきた。まず東西の将棋会館が木造りからビルに変わり、住み込みの塾生を置けなくなってしまったのだ。

さらに、内弟子をたくさん置いていた高柳敏夫九段、佐瀬勇次九段らが、次第に内弟子を採らなくなり、内弟子という修行形態そのものがなくなってしまったのである。

無理もない。現在の中堅以下の師匠では、弟子を自宅に住まわせられるような住宅事情ではないからで、最後の内弟子生活をしたのが、先崎学六段を別にすれば、山田久美、林葉直子、中井広恵といった女流棋士達であるのも皮肉である。

こうなると、地方から将棋の棋士をめざす少年は、グッと不利な時代となった。ある者は親戚を頼り、ある者は自分でアパートを借りて修行するよりないのだが、将棋の修行以前にその生活で疲れてしまうのか、そのほとんどが棋士(四段)になれずに消えて行った。

加えて、奨励会をめざす少年の平均年齢が下がったのも、地方出身者には重荷となってきた。我々が奨励会に入った頃は、15歳入会でも普通だった。無論、先輩の米長、中原のように、10代のはじめからプロ棋士を志した人達はいたが、15歳からの入会でも、努力すれば棋士になれた時代であった。

ところが今は、15歳入会ではなかなか棋士になるのが難しく、天才少年と言われる子供達は、小学校の低学年から本格的に道場やプロ棋士の教室に通い、小学校高学年になると奨励会の試験を受けるという有様である。

住宅事情に加えて、少年時代のレベルの違いのせいか、最近の若手棋士で地方から出てきて棋士になったのは、森下卓八段、村山聖八段、中川大輔六段、行方尚史四段ら、ほんのわずかである。

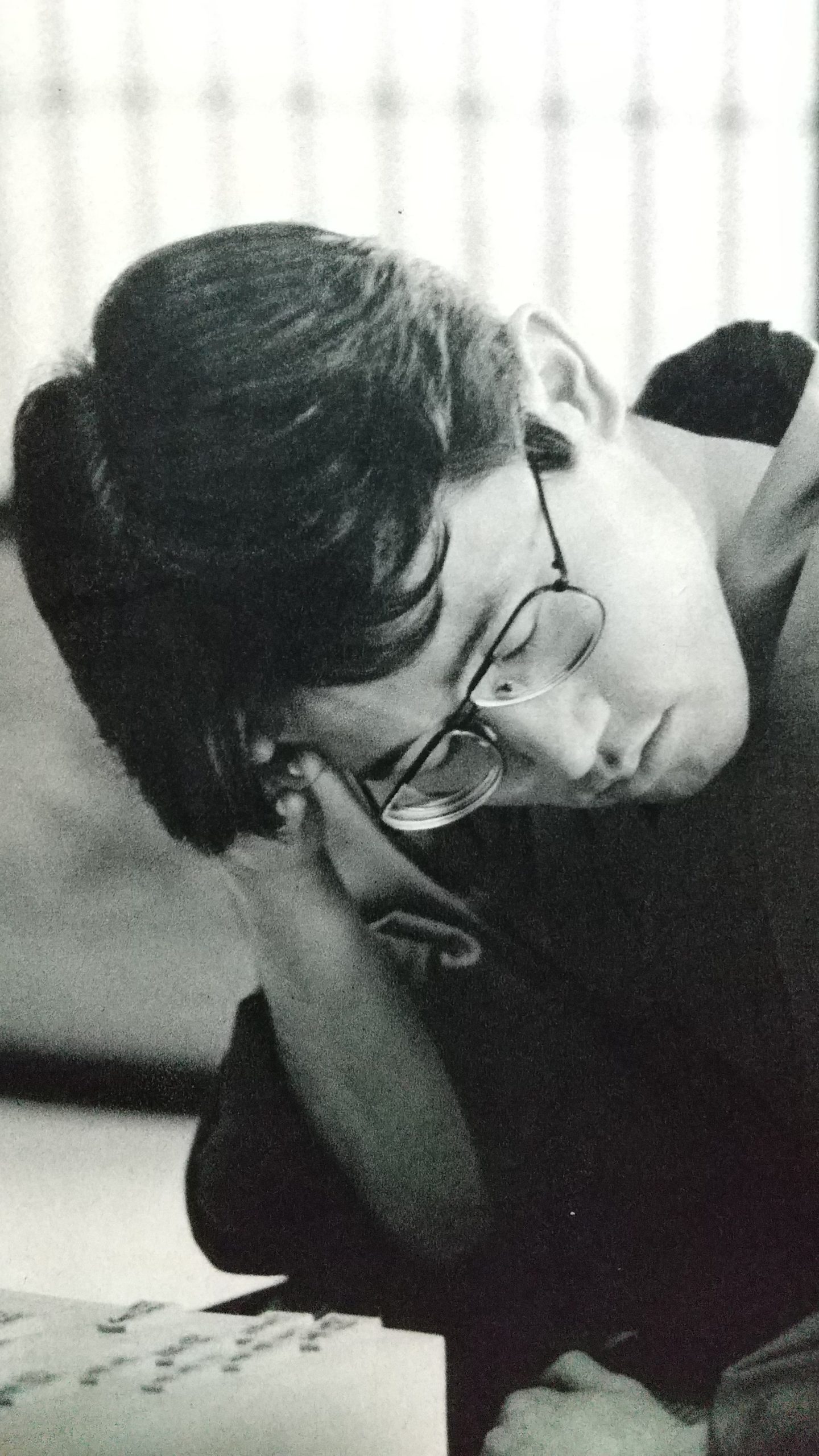

そんな中で、はるばる九州は長崎県の佐世保市から単身上京し、一人前になった棋士に深浦康市五段がいる。

深浦が上京したのは、12歳、つまり小学校を卒業したばかりの時であった。12歳と言えばまだ子供である。

「よく親が出してくれました」

と本人は言うが、私だって15歳で単身上京した時に、地元の人達はよく出したと言ったそうだから、この3年の差は、はるかに大きい。

もっとも中学1年から一人住まいをする訳にはいかないから、3年間、つまり中学生の間だけという約束で、親戚の家に預けられた。

その家には、やはり自分と同世代の子供が上と下にいたというから、内弟子と同じようなものだったと思う。いや、師匠の家と違って将棋には関係のない家だから、よけいに気を使ったのかもしれない。

その年、昭和59年の12月に、6級で奨励会に入った。師匠は故・花村元司九段で、兄弟子に森下卓八段がいる。もっとも師匠は、翌年の5月に亡くなったので、入会前に知っていた期間を除くと、わずか半年間だけの師匠であった。

そのかわり、兄弟子の森下にはよく将棋を教わった。毎週土曜日には西日暮里将棋サロンに通い、師匠や兄弟子、アマの方と将棋を指した。しかし約束の3年間の間は、2級位まで昇ったのみである。

深浦が本当に強くなったのは、15歳で親戚の家を出て一人で暮らし、対局の記録係等をたくさんやるようになってからである。対局に関しては無給の奨励会員にとって、親から送られる仕送りのほかは、記録料がほとんど唯一の収入源で、また勉強の場でもあった。

その意味では、深浦は年は若いが、昔風の修行を積んだ棋士と言ってよいだろう。

「内弟子は、意味のない修行方法だった」若手棋士はこう言って、昔風の修行方法を否定する傾向になる。対局の記録係さえ、やらなくても強くなる方法はある、と思っている人も多いようだ。

確かに羽生を中心とする若手の一流棋士達は、内弟子や塾生生活による、抑圧された青春時代を送った訳でもなく、また記録係などほとんどやらずに四段になった人も、かなりいるだろう。

私でさえ、昔風の修行方法は、たいして才能のない少年が、無理矢理強くなるための手段だったのではないかと思うことがある。

「人生経験は、将棋の強さに関係がない」

とも言われる。これも私は否定しない。

しかし私は、人生経験、つまり修行の違いは、その人の一生においての強さには大いに関係があると思っている。米長、有吉、加藤(一)の九段陣が、年齢に関係なくAクラスで頑張っていることや、故・大山十五世名人が死ぬまで現役の一流だった事実は、修行方法と無関係とは思えないのである。

将棋の世界は、世代の争いなどと書かれることが多いが、修行方法の違いによる争いは、決着を見るまでに、長い時間が必要かもしれない。

(中略)

深浦は段位は五段、順位戦のクラスは最も下のC級2組だが、2年前の全日本プロトーナメントでは、五番勝負で名人になる直前の米長を破り、また今年も同棋戦で決勝に出るなど、段位をはるかに越えた活躍をしている。

その強さの秘密は、兄弟子の森下八段譲りの、恐ろしいまでの腰の重さである。ただし単に重いだけでなく、いったん屈して、チャンスと見れば一気に伸びる棋風を持っている。

昔、塚田正夫九段が『屈伸流』と言われたが、まさにそれに近いものがあると思う。

(中略)

昨年の暮、将棋の普及で長崎の佐世保に行く機会があり、昼間は指導対局で、夜は割烹「ふかうら」での打ち上げとなった。無論、深浦五段の実家である。

地元の魚とお酒を飲み、夜遅く解散になった。私は御礼を言ってタクシーに乗り込み、しばらくして後ろを振り返ると、見えなくなるまで頭を下げているお父さんの姿があった。

* * * * *

「当時は、地方出身で東京(大阪)に特別知人や親戚がいなくても、生活させてもらえる場所があった。それが私などがいた将棋会館での塾生制度や、師匠の家に寝泊まりする内弟子である」

師匠が弟子に将棋を教えなくても、日常の中から棋士としての取り組みやあり方をおのずと体得する環境にあった内弟子制度。

それとは別に、地方出身者が棋士になるためには、得難い場でもあったことがわかる。

* * * * *

塾生制度も、内弟子とはかなり形態は変わるものの、地方出身者には有り難い制度だった。

* * * * *

「師匠は故・花村元司九段で、兄弟子に森下卓八段がいる。もっとも師匠は、翌年の5月に亡くなったので、入会前に知っていた期間を除くと、わずか半年間だけの師匠であった」

深浦康市九段は、短期間だったので森下卓九段ほどではないものの、師匠の花村元司九段には30局ほど指してもらっている。

深浦九段の師匠に対する思いは強く、奨励会時代から現在に至るまで、花村九段の写真を部屋に飾っている。

また、1993年の全日本プロ将棋トーナメント決勝五番勝負の際には、花村九段の奥様から深浦四段(当時)に袴が贈られている。

→深浦康市三段(当時)「必勝を期してと言いたい所だが、作戦を考える気力もなかった。もうどうでもよくなった」

* * * * *

「最後の内弟子生活をしたのが、先崎学六段を別にすれば、山田久美、林葉直子、中井広恵といった女流棋士達であるのも皮肉である」

現在となっては、山崎隆之八段が最後の内弟子になるのかもしれない。

* * * * *

「深浦が上京したのは、12歳、つまり小学校を卒業したばかりの時であった。12歳と言えばまだ子供である」

同じく九州出身の兄弟子の森下卓九段は12歳で奨励会入りしたが、その際には森下九段のお祖母様が一緒に上京し、一緒に生活をしていた。

小学校を卒業して地方から単身上京ということでは、深浦九段と行方尚史九段がその代表格となる。

* * * * *

「その意味では、深浦は年は若いが、昔風の修行を積んだ棋士と言ってよいだろう」

深浦九段も行方九段も非常に粘り強い棋風が共通点。

将棋をやっていなかったとしても、例えば東京の中学校に通うためだけの目的で単身上京してきたとしても、中学1年から他所の家で暮らしたりするのは、有形無形の様々な苦労が生じる。

普通なら少年時代に味わうことのないような苦労を少年時代にしてきたことが、粘り強さを生んだのだとも考えられる。

盤外では、深浦少年はずっとストイックに、行方少年は悩みながらもやや無頼派的な生活パターンに進むことになる。

* * * * *

「私は御礼を言ってタクシーに乗り込み、しばらくして後ろを振り返ると、見えなくなるまで頭を下げているお父さんの姿があった」

涙が出てきそうになる情景だ。