今日は昨日に続き石田流の話。

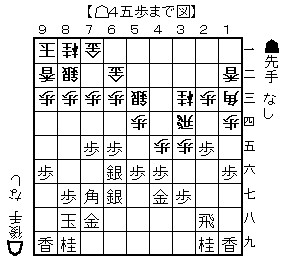

1972年王将戦第1局、大山康晴王将(先)-有吉道夫八段戦より。

居飛車党である有吉道夫九段が、意表をついて石田流に構える。

玉を固めた後の猪突猛進の攻め、という有吉九段らしい展開。

▲7六歩△3四歩▲6六歩△3五歩の出だしからこうなった。

大山名人は相振飛車にはしない。

有吉九段は居飛車党だが、棋風的には、穴熊+石田流はベクトルが一致しているのではないかと思う。

△5四銀型ではなく△5三銀型で実質的に四枚穴熊。飛、角、桂だけで攻めきれるという読みだ。

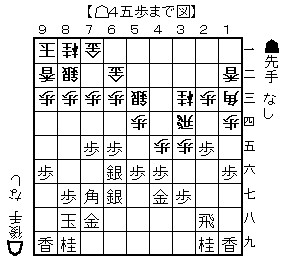

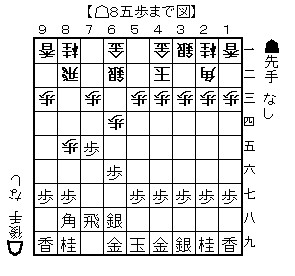

以下、▲4五同歩△6四歩▲同歩△同銀▲6五歩△5三銀▲6八角△4五桂▲4六歩△3七桂成▲同金△3六歩▲4七金△4五歩。

6筋の歩を交換して一歩入手し、桂を捨てて上部から圧力をかける。先手は歩切れになっている。

△4五歩に対し▲同歩は、△6八角成▲同飛△3五飛▲4六歩の仕掛けが炸裂する。

こうなれば

▲同金は△3七歩成、

▲4八金は△3七歩成▲同金△4七歩成、

で、竜を作れることが確実となり、後手優勢となる。

(6筋での事前の歩の交換は、この変化で△3七歩成に▲同桂とされた時に△3六歩と打つための一歩の入手を目的のひとつとしている)

大山名人はこの流れを防ぐべく、二つ前の図の△4五歩に対し▲2四歩と突き捨て、△同飛に▲2五桂と、入手したばかりの桂を打たされることになる。

この対局は、この後、混戦が続いたが144手で有吉八段が勝っている。

石田流党の私にとって、この手作りは非常に参考になっている。

*****

本局前後の師弟の様子。

将棋世界1972年3月号、井口昭夫さん(毎日新聞学芸部)「闘志が出てきた有吉八段」より。

有吉八段が挑戦者になってみると、あらためて師弟戦ということが大きく浮かび上がった盤上の対局の前に、師弟それぞれ何を考えているのだろうか、興味深い気持ちで、インタビューに出かけた。

大山王将はきっと「有吉も最近は強くなった。油断はできない」くらいのことをいうだろうと思っていたら、王将の最初のひとことに、正直いって度ギモを抜かれた。

「師弟の関係は親子のようなもので、子供はいつまでたっても子供。しっかりしてもらわねばと思います」

これでは勝負は決まったようなものではないか!大山さんはインタビュアーの気持ちを見すかしたように、つけ加えた。

「有吉は最近、対局場への往復をふくめて対局中と、ふだんのときとずいぶん違ってきた。闘志の出ているのがよくわかる。それが彼のいいところだ」

王将の言葉をかみしめて、わが不明を恥じた。不世出の大名人、大山王将が、自分の後継者として弟子をみるとき、まだまだしっかりしてほしいと思うのは当然であるし、そこに師の愛情がある。

有吉八段はいった。「いい将棋を指そうというのはウソです。私の経験では、勝とうと必死になった将棋こそ、あとでふり返っていい内容の将棋になっています。相手が師匠でも勝とうという気持でぶつかっていきます」

凡容のうかがい知れない高い境地に達すると、さすがにその言やよし、である。

(中略)

対局風景はというと、師弟であろうとなかろうともいつもと変わらないというのが、逆に印象づけられた。師匠が相手だから、かしこまっているという風もない。読みふけるとき、脇息にもたれて身をのり出している有吉八段の姿勢からは、やはり勝とうという気迫がにじみ出ているようだ。

一方の大山王将は、盤側と時おり気さくに話をしながら、有吉八段を見るでもなく、ごく自然である。二日目の朝食のとき、誰かが牛乳を頼んだ。そのとき大山王将は有吉八段に「ついでにもらったら。ゆうべ欲しいといっていたろう」とうながした。対局前後を通じて”師弟”を感じたのは、このときくらいである。

(以下略)

*****

升田幸三九段による有吉道夫八段評。

将棋世界1972年3月号、升田幸三九段「一瀉千里作戦勝ち」より。

有吉君の棋風

すでに有吉君はA級の中堅で、タイトル戦への登場も今度の王将戦で四度目となるが、彼と対局するたびに感じるのは、依然として将棋に若さがあるということである。

ひと口にいえば、若手の棋士あるいは奨励会の棋士をそのまま強くしたのが、有吉君の将棋といっていいだろう。

一つのネライを持ち、玉を堅くしてから突っ込んでくる―といったところがある。今度の王将戦挑戦者決定戦でも、振飛車の中原君に対し、居飛車で”アナ熊”に囲ったと聞く。また王将戦第1局では師の大山王将のお株を奪い振飛車にで、玉を”アナ熊”に囲っている。

昔から関西出身の棋士は、出たり引いたりするのが得意だが、有吉君(岡山出身)は違う。いい意味での”猪武者”的の棋風といっていいだろう。

同じ攻めの将棋でも、二上君には柔軟さがある。また、日本一の攻めといわれた高島一岐代八段(引退)とも違う。高島さんの方がキメが疎いかわりに奇計、奇抜さがあった。凄みもあったように思う。

人、ひとりひとり顔形ちが違うように、棋風もそうで、そこに将棋のおもしろさが倍化されるのである。